労災がおりるまでの生活費はどうする?申請から受給までの期間と具体的な対処法を弁護士が徹底解説

- 1. 労災の給付金がおりるまでにかかる期間の目安

- 1.1. 【給付内容別】労災がおりるまでの期間

- 1.1.1. 療養(補償)給付:治療費など

- 1.1.2. 休業(補償)給付:生活費の補償

- 1.1.3. 障害(補償)給付:後遺障害の補償

- 1.2. 労災認定の審査が長引く主なケース

- 2. まず確認!労災保険の主な補償内容と知っておくべきポイント

- 2.1. 療養(補償)給付

- 2.2. 休業(補償)給付

- 2.3. 障害(補償)給付・遺族(補償)給付

- 2.4. 傷病(補償)年金や介護(補償)給付

- 3. 労災がおりるまでの生活費を確保する具体的な方法

- 3.1. 会社に休業補償を立て替えてもらう(受任者払い制度)

- 3.2. 「労災上積み補償制度」が利用可能か確認する

- 3.3. 有給休暇を活用する

- 3.4. 健康保険の傷病手当金を一時的に受給する

- 3.5. 公的な貸付制度や融資を利用する

- 3.6. 家族・友人の支援、自身の貯金を切り崩す、金融機関からの融資

- 4. 会社とのトラブルで労災手続きが進まない場合の対処法

- 4.1. 会社が労災申請に非協力的な場合

- 4.2. 自分で労災申請を進める手順

- 4.3. 会社への損害賠償請求を検討する

- 5. 労災手続きは弁護士に相談すべき?そのメリットとは

- 5.1. 弁護士に相談・依頼する3つのメリット

- 6. 労災と生活費に関するQ&A

- 6.1. Q1. パートやアルバイトでも労災保険は使えますか?

- 6.2. Q2.退職してしまった後でも労災申請はできますか?

- 7. まとめ

仕事中や通勤中のケガ・病気で労働災害(労災)を申請したものの、「給付金が支払われるまで、どうやって生活すればいいのか?」と不安に感じていませんか。

労災保険の給付金は、申請してすぐに受け取れるわけではありません。

労働基準監督署による調査・審査が行われるため、支給決定までには一定の期間が必要です。

その間の収入が途絶えたり減収したりするため、生活費の確保に困る方は少なくありません。

この記事では、労災申請から給付金がおりるまでの期間の目安や、その間の生活費をやりくりする方法、公的支援制度など具体的な方法を解説します。

この記事を読めば、以下の点が分かります。

・労災の給付金がいつ、いくらもらえるのか

・給付金がおりるまでに使える、具体的な生活費の確保策

・会社が協力してくれない場合の対処法

・会社への損害賠償請求

労災でお困りの方が、経済的な不安を少しでも解消し、治療に専念できるよう、弁護士が専門家の視点から分かりやすく説明します。

ぜひ最後までご覧ください。

労災の給付金がおりるまでにかかる期間の目安

労災の給付開始までにはある程度時間がかかるため、その期間を把握しておくことが大切です。

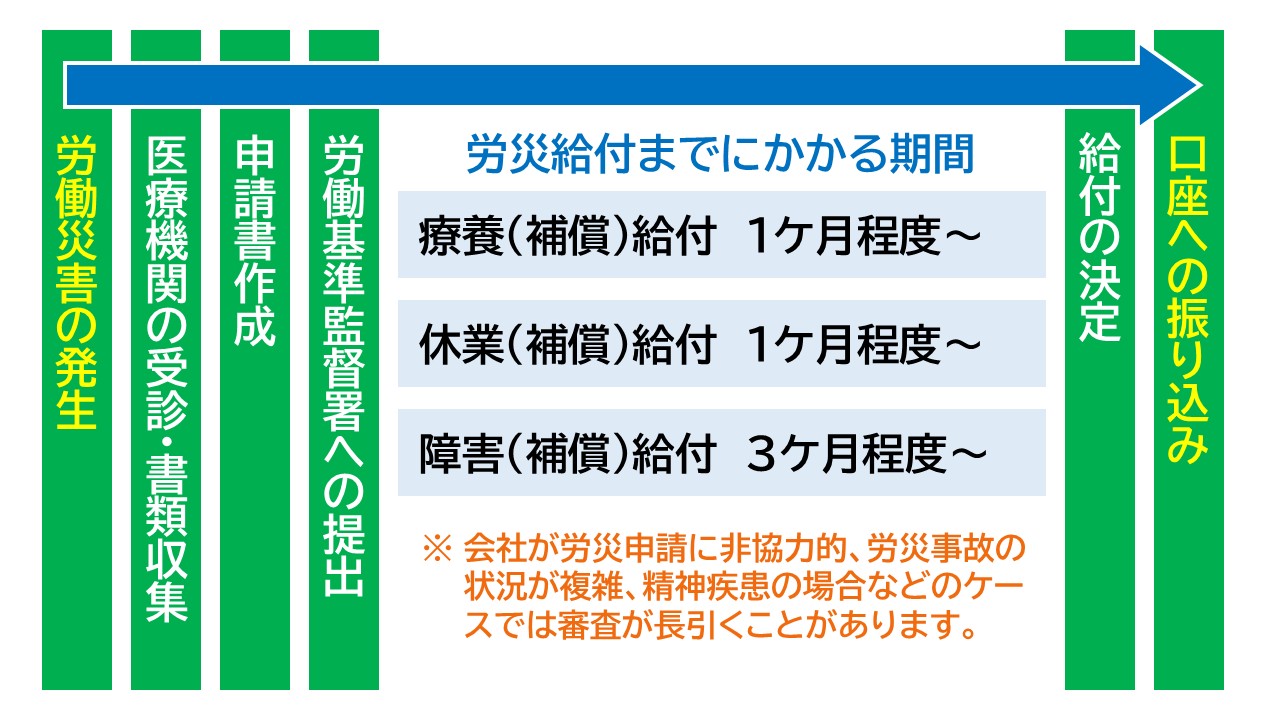

参照 労災申請から給付開始までの流れ

① 労災の発生

② 医療機関を受診、治療に必要な書類を整えます。

③ 労災給付の申請書類を作成し、事業主の証明を受けます。

④ 管轄の労働基準監督署に提出します。

⑤ 審査が始まると、提出書類のチェックや事故状況の確認がおこなわれます。

⑥ 問題がなければ給付決定がなされ一定期間後に給付金が振り込まれます。

労災保険の給付金がおりるまでの期間は、請求する給付内容や事案の複雑さによって大きく異なります。

まずは、目安となる期間を把握し、生活費の計画を立てましょう。

【給付内容別】労災がおりるまでの期間

主な労災給付における、支給までにかかる期間の目安は次のとおりです。

療養(補償)給付:治療費など

労災病院や指定医療機関で治療を受ける場合、原則として窓口での自己負担はありません。

そのため、「おりるまで待つ」という期間は発生しません。

それ以外の医療機関を受診し立て替え払いをした場合でも、手続きがスムーズに進めば1ヶ月程度の審査期間を経て支払われることが多いです。

ただし、これは書類の不備など問題となることがなく支給された場合の目安です。

休業(補償)給付:生活費の補償

申請後、労働基準監督署の調査を経て、支給決定までにおおむね1ヶ月程度かかるのが一般的です。

ただし、これは書類の不備など問題となることがなく支給された場合の目安です。

障害(補償)給付:後遺障害の補償

「症状固定(これ以上治療しても症状の改善が見込めない状態)」後に申請します。

後遺障害等級の審査には専門的な判断が必要なため、審査期間は長く、3ヶ月程度か、それ以上かかることもあります。

労災認定の審査が長引く主なケース

労災の認定や支払いが長期間に及ぶケースには、以下のような要因が考えられます。

① 会社が労災申請に非協力的である

会社が事故の事実を認めない、あるいは手続きに協力しない場合、調査が難航し、時間がかかります。

② 労災事故の状況が複雑である

第三者が関与する交通事故や、複数の原因が考えられるケースでは、事実関係の確認に時間を要します。

③ 精神疾患(うつ病など)の場合

業務との因果関係の判断が難しく、長期間の調査が必要となる傾向があります。目安としては、請求から認定まで短くとも6ヶ月~といわれています。

④ 書類に不備がある、または追加の資料提出を求められる

記載内容の誤りや、医師の証明、賃金台帳などの添付書類が不足していると、手続きが止まってしまいます。すみやかに対応しましょう。

このような場合、審査期間が半年や1年以上に及ぶ可能性もあり、その場合には後述する資金確保策を検討する必要があります。

まず確認!労災保険の主な補償内容と知っておくべきポイント

生活費の計画を立てるには、自分がどの補償を受けられ、金額がいくらになるのかを正確に理解しておくことが大切です。

労災補償にはさまざまな種類があります。

療養給付や休業給付はもちろん、障害や死亡時の給付、長期の傷病状態をカバーする年金などが用意されています。

療養(補償)給付

仕事中の負傷や業務が原因の病気(業務災害)、または通勤中の事故(通勤災害)によるけがや病気の治療費、入院費、薬代などが支給されます。

なお、労災事故の原因が仕事の場合は「療養補償給付」、通勤が原因の場合は「療養給付」と呼ばれますが、給付内容は同じです。

・ポイント

労災指定病院で受診すれば、窓口での支払いは不要です。

指定外の病院で受診した場合は、一度全額を立て替え、後日請求することになります。

・時効

療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年で時効期間が満了します。

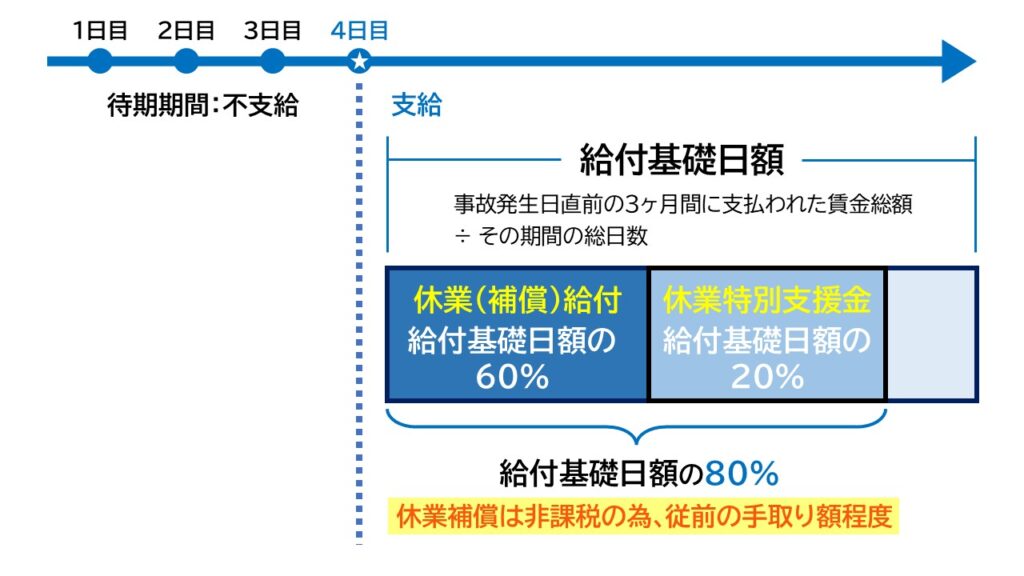

休業(補償)給付

仕事中や通勤中のケガまたは病気の療養のため、働くことができず、会社から給料が支払われない場合に、労働者の生活を支えるために労災保険から支給されます。

療養のために仕事を休み、給料を受けられない場合に、休業4日目から支給されます。

これが、労災がおりるまでの休業中の生活費として最も中心的な補償となります。

なお、治療を継続しても医学的にそれ以上の改善が見込めないと判断された状態に至った場合、その日をもって療養を前提とする休業(補償)給付は終了します。

その後、身体に後遺障害が残った場合、その障害が所定の等級に該当するなどの条件を満たせば、新たに障害(補償)給付が支給されます。

・支給額の目安(計算式)

「給付基礎日額(事故前3ヶ月間の平均賃金)の60%」 + 「休業特別支給金(給付基礎日額の20%)」= 合計で給料の約80%

・ポイント

休業(補償)給付は非課税で、所得税や住民税はかからないため、実際の手取り額に近い約8割が補償されます(※社会保険料は別途負担する必要があります。)。

これが生活設計の基盤となります。

・時効

賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年で時効となります。

障害(補償)給付・遺族(補償)給付

将来の生活保障にあたる労災補償給付として次のものがあります。

障害(補償)給付

ケガや病気が治癒(症状固定)した後に後遺障害が残った場合に、障害等級(第1級~第14級)に応じて年金または一時金が支給されます。 傷病が治った日(症状固定日)の翌日から5年で時効となります。

遺族(補償)給付

労働者が死亡した場合に、その遺族の生活を支えるために年金または一時金が支給されます。

労働者が死亡した日の翌日から5年で時効となります。

傷病(補償)年金や介護(補償)給付

上記以外に、療養が長引いたり、介護が必要な状態にあるときは、次の労災給付が受けられます。

傷病(補償)年金

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、法律が定める傷病等級に該当する場合に、休業(補償)給付から切り替わって支給されます。

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給しており、一定の障害状態で介護を受けている場合に支給されます。

労災がおりるまでの生活費を確保する具体的な方法

給付金の支払いを待つ間の生活をどう乗り切るか、具体的な方法を重要度順に解説します。

会社に休業補償を立て替えてもらう(受任者払い制度)

労災の支給決定を待たずに、当面の生活費を確保する最も現実的な方法の一つが、会社に休業補償を立て替えてもらう「受任者払い制度(じゅにんしゃばらいせいど)」です。

労災保険の給付金が労働基準監督署から支払われるまでの間、会社がその給付金相当額を労働者に立て替え払いします。

後日、国から支払われる給付金を会社が労働者に代わって直接受け取る仕組みのことです。

会社に立て替える法的な義務はありませんが、多くの会社がこの制度を利用して立て替え払いに応じています。

給付金がおりるまでの無収入期間をなくせます。

また、金融機関などからの借金と異なり、利息の心配がありません。

・進め方

まずは会社の総務や人事の労務担当者に、「受任者払い制度を利用して、休業補償の立て替え払いをお願いできませんか」と相談してみてください。

会社が応じてくれれば、必要な書類(委任状など)を作成し、手続きを進めることになります。

| 受任者払い制度の流れ ① 会社が労働者に給付金相当額を立て替え払いする。 ② 被災労働者は、会社に給付金の受領を委任する「委任状」を作成する。 ③ 労災申請の際に、この委任状などを添付して「受任者払」の届出を行う。 ④ 後日、労働基準監督署から支給される休業(補償)給付は、労働者の口座ではなく、立て替えた会社の口座に直接振り込まれる。 |

- 注意点

これは法律上の義務ではないため、会社によっては応じてもらえない場合もあります。

「労災上積み補償制度」が利用可能か確認する

労災上積み補償制度は国が支給する「労災保険」とは別に、会社が任意で加入する民間の保険や共済制度のことです。

公的な労災保険だけではカバーしきれない部分を補う(上積みする)ための、いわば「会社の任意保険」と考えると分かりやすいでしょう。

ただ、すべての会社が共済に加入しているわけではありません。

就業規則や労働契約書の福利厚生の項目を確認したり、人事・総務部門や労働組合に確認したりするのも良いでしょう。

有給休暇を活用する

年次有給休暇が残っていれば、それを消化して当面の生活費に充てることも有効です。

休業(補償)給付は、休業した最初の3日間(待期期間)は支給されません。

そのため、この3日間に有給休暇を充てることで、収入の空白期間をなくせます。

もしくは、休業した最初の3日間は労働基準法上、事業主にその補償の義務がありますので、事業主に請求をすることもあり得ます(1日につき平均賃金の60%)。

労災申請中であっても、有給休暇を取得することは可能です。

ただし、有給休暇を使用した日は、休業(補償)給付の対象とはなりません。

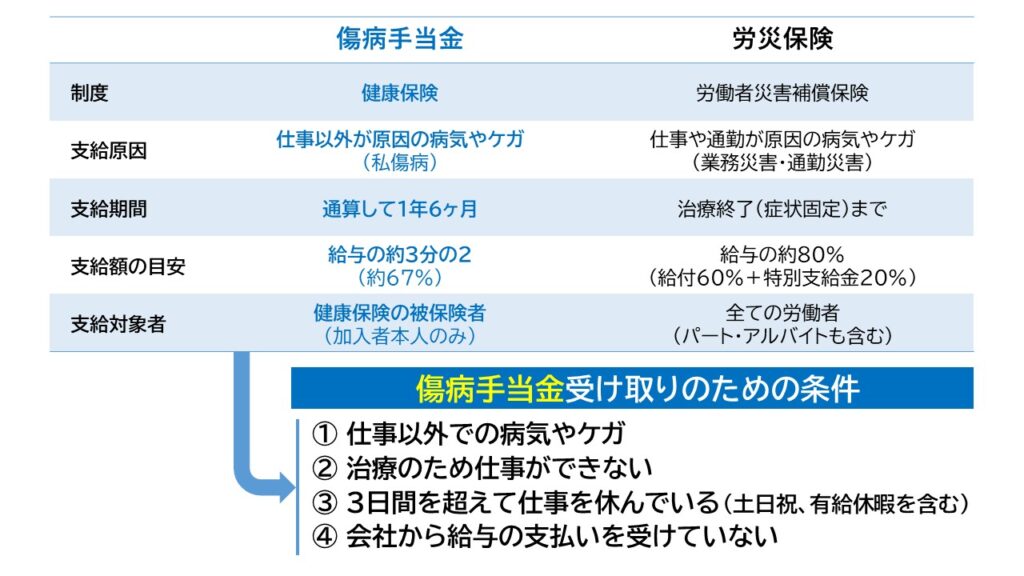

健康保険の傷病手当金を一時的に受給する

「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)」は、業務外の病気やケガで休業した場合に支給される健康保険から支給されます。

労災認定の調査が長引いている場合に、一時的に受給できることがあります。

傷病手当金として支給される金額は、おおむね「給料(月収)の3分の2」が目安です。

実際に傷病手当金が支給された日数の合計が通算して1年6ヶ月(約548日)となるまで、支給を受けることができます。

・ポイント

業務関連のケガ、病気であっても、労災認定待ちの間に傷病手当金を一時的に受け取ることができます。

被災労働者の生活を保護するという目的のために、労災保険制度との間において調整がおこなわれています。

そのため、労災保険と健康保険の給付を二重に受け取ることはできません。

もし傷病手当金を受給した後に労災が認定された場合、受給した傷病手当金は返還する必要があります。

あくまで、「もし後日、労災と認定された場合は、支給した傷病手当金を返還する」という条件のもとで、傷病手当金が仮に支給されます。

・進め方

加入している健康保険組合や協会けんぽの申請書を取寄せます。

会社に申請書の事業者記入用、主治医には「療養担当者記入用」への記入を依頼します。 会社経由で申請することが一般的ですが、被災労働者本人が郵送で申請してもかまいません。

労災の休業補償給付と傷病手当金は両方受け取ることはできる?

1 「休業補償給付」と「傷病手当金」の関係 本コラムでは、休業補償給付と傷病手当金の関係について説明をします。 そもそも、休業補償給付と傷病手当金が一体どういうものかという点で不明確な方もいるかと思います。 どちらの制度 […]

公的な貸付制度や融資を利用する

どうしても生活費が不足する場合は、公的な貸付制度の利用を検討します。

・生活福祉資金貸付制度

市区町村の社会福祉協議会が窓口となり、低所得世帯などに対して無利子または低利子で生活費の貸付をおこなっています。

・失業手当(雇用保険の求職者給付)

失業した方が、生活の心配をせずに安心して再就職活動に専念できるよう、雇用保険から支給される手当です。

労災保険の休業(補償)給付と失業手当を同時に受け取ることはできません。

ただし、療養が終わった後に失業手当を受け取ることはもちろん可能です。

労災による療養が終わっていざ働こうと思っても、失業手当の受給期間(原則、離職の翌日から1年間)が過ぎてしまっては困ります。

労災による療養など、やむを得ない理由ですぐに働けない場合は、ハローワークに申請することで、失業手当を受け取れる期間(所定給付)を最長で4年以内まで延長することができます。

ご自身の住所を管轄するハローワークで延長申請をおこなうようにしましょう。

[参照リンク]

厚生労働省「平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します」

家族・友人の支援、自身の貯金を切り崩す、金融機関からの融資

生活費に不安がある場合、家族や知人、金融機関を頼ることも選択肢のひとつです。

審査期間がどれくらいかかりそうかを見通し、計画的に使うことが大切です。

会社とのトラブルで労災手続きが進まない場合の対処法

会社には、被災労働者の労災申請手続きをサポートする義務(助力義務)があり、通常は会社を通して申請を進めます。

しかし、残念ながら会社がその義務を果たさず、申請に協力的でなかったり、意図的に労災の事実を隠す「労災隠し」をおこなったりするケースも存在します。

そのような場合の対処法を知っておきましょう。

会社が労災申請に非協力的な場合

会社は、労働者から求められた場合、労災申請に必要な「事業主証明」欄に記載・押印する義務があります。

これを拒否することは許されません。

もし会社が証明を拒否しても、申請を諦める必要はありません。

自分で労災申請を進める手順

会社の協力が得られない場合でも、労働者本人が直接、労働基準監督署に申請することができます。

① 申請書類を入手する

厚生労働省のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの労働基準監督署(労基署)で入手します。

[参照リンク]

厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)」

② 書類を作成する

自分で記入できる箇所を全て埋めます。

③ 労働基準監督署に提出する

提出時に、「会社が事業主証明を拒否している」という事実を伝えましょう。

労働基準監督署の担当者が、会社に証明を拒否した事由などを確認し、職権で調査を進めてくれます。

会社が労災を認めない場合の対応について、次の記事でも詳しく解説しています。

会社への損害賠償請求を検討する

労災保険からの給付は、あくまで被災労働者の損失の一部を補填するものです。

精神的苦痛に対する慰謝料や、後遺障害による将来の減収分(逸失利益)のうち労災給付を超える部分などは、補償の対象外です。

会社に安全配慮義務違反(労働契約法第5条等)などの責任がある場合、労災保険給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

参照 会社に請求可能な損害

・慰謝料

入通院に対する慰謝料や、後遺障害が残ったことに対する慰謝料。

・休業損害

休業(補償)給付(給料の約80%)では補填されない差額分(約20%)。

・逸失利益

後遺障害によって将来得られなくなった収入のうち、労災保険給付でカバーさ れない部分。

ただし、会社との交渉による解決には時間がかかることが一般的です。

損害賠償請求を検討する場合は、早めに法律の専門家である弁護士へ相談しましょう。

労災手続きは弁護士に相談すべき?そのメリットとは

労災申請は自分でもできますが、手続きが複雑であったり、会社とトラブルになったりした場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼する3つのメリット

労災事故に関する問題解決を、弁護士に依頼する具体的なメリットは次のとおりです。

① 会社との交渉・損害賠償請求を任せられる

損害賠償請求を含めて、会社との交渉を全てまかせることができます。

法的な根拠に基づき、労働者に代わって適正な賠償額を請求します。

② 面倒な手続きをまかせられる(手続負担の軽減)

複雑な書類の作成や労基署とのやり取りを代行してもらえるため、被災労働者は治療に専念できます。

また、労災事故により後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定手続のサポートも依頼できます。

認定された後遺障害等級が上がると、受け取れる金額が大きく変わります。

弁護士は、適切な後遺障害等級が認定されるよう、医学的証拠の収集や意見書の作成などをサポートします。

③ 精神的な負担が軽減される

会社とのやり取りや慣れない手続きによるストレスから解放されます。

一新総合法律事務所では、労災に関する初回相談は無料です。

まずは一度、ご相談ください。

労災と生活費に関するQ&A

労災の生活費に関してよくある質問にお答えします。

Q1. パートやアルバイトでも労災保険は使えますか?

A1. はい、使えます。

労災保険は、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態に関わらず、全ての労働者に適用される補償制度です。

1日だけの短期アルバイトであっても、仕事中にけがをすれば対象となります。

パート、アルバイトの方が労災保険の給付を受けるための方法については、次の記事でも詳しく解説しています。

Q2.退職してしまった後でも労災申請はできますか?

A2. はい、できます。

労災保険を請求する権利は、退職によって失われることはありません。

各給付の時効期間内(例:休業(補償)給付は2年、障害(補償)給付は5年)であれば、退職後であっても申請可能です。

退職後に労災保険給付をおこなうための方法については、次の記事で詳しく解説しています。

まとめ

ここまで労災の給付金がおりるまでの生活費を確保するための具体的な方法について、具体的に解説しました。

・労災がおりるまでの期間

休業補償で1〜3ヶ月、後遺障害では半年以上かかることもある。

・当面の生活費確保策

まずは会社への仮払い相談、次に有給休暇の活用や傷病手当金の一時受給を検討する。

・会社とのトラブル

会社が非協力的でも本人で申請可能。会社の安全配慮義務違反があれば損害賠償請求も視野に入れる。

・専門家への相談

手続きの長期化、後遺障害、会社とのトラブルなど、不安があれば早期に弁護士へ相談することが解決への近道。

労災の申請から給付金の支払いが完了するまでは、経済的な不安がつきまといます。

しかし、使える制度や対処法は数多く存在します。

この記事を参考に、まずはご自身の状況で何ができるかを確認し、早期に行動に移すことが大切です。

そして、一人で抱え込まず、厚生労働省の窓口である労働基準監督署や、私たちのような法律の専門家を頼ることも検討してください。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災事故に遭われた労働者やご家族さまに向けた支援をおこなっています。

また、初回無料法律相談(事前予約制)では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消のためのアドバイスをおこなっています。

電話、相談予約フォームなどご都合の良い方法で、お気軽にお問い合わせください。