労災の休業補償と有給休暇を正しく使いこなすための完全ガイド

- 1. 労災とは?

- 1.1. 休業補償給付の仕組みと対象範囲

- 1.2. 待機期間中の賃金は支給される?

- 2. 有給休暇とは?

- 2.1. 有給の付与日数・出勤率と計算方法

- 2.2. 有給休暇使用時の給与・ボーナスへの影響

- 3. 労災と有給のどちらを取得するべきか?メリット・デメリット比較

- 3.1. 短期的な収入面では「有給休暇」

- 3.2. 総合的には「休業補償」

- 3.3. 労災休業補償給付を使う場合の注意点

- 4. 労災中に有給を使う際の注意点と具体的な選択例

- 4.1. 会社が有給を消化させたがるケースへの対処

- 4.2. 労災保険請求手続きで押さえておくべき書類

- 5. 損害賠償請求と労災保険の併用は可能?

- 5.1. 専門家に相談すべきか?弁護士や社労士の役割

- 5.2. 相談窓口や費用の目安と選び方

- 6. ケース別Q&A|労災と有給でよくある疑問

- 6.1. パートやアルバイトでも労災や有給は使えますか?

- 6.2. コロナ感染による労災認定の可否

- 6.3. 有給休暇中の事故でも労災は適用される?

- 6.4. 労災で有給を取得し使い切ってしまいました。さらに休む場合はどうなりますか?

- 6.5. 労災保険ではなく健康保険を利用できますか?

- 7. まとめ

労働災害(労災)による休業補償や有給休暇は、労働者にとって非常に重要なセーフティーネットです。

しかし、これらの制度の仕組みや手続きを正確に把握していないと、いざという時に適切な選択ができず、思わぬ不利益を受ける可能性があります。

例えば、仕事中に負傷して休業する場合、「労災保険の休業補償」と「年次有給休暇」、どちらを使うべきか迷う方は少なくありません。

この選択によって手元に残る金額や、その後の経済的な補償が変わることがあります。

この記事では、労災保険と有給休暇(年次有給休暇)の基本的な違いから、具体的な状況に応じた最適な使い方、さらには損害賠償請求や専門家への相談方法を解説します。

労災とは?

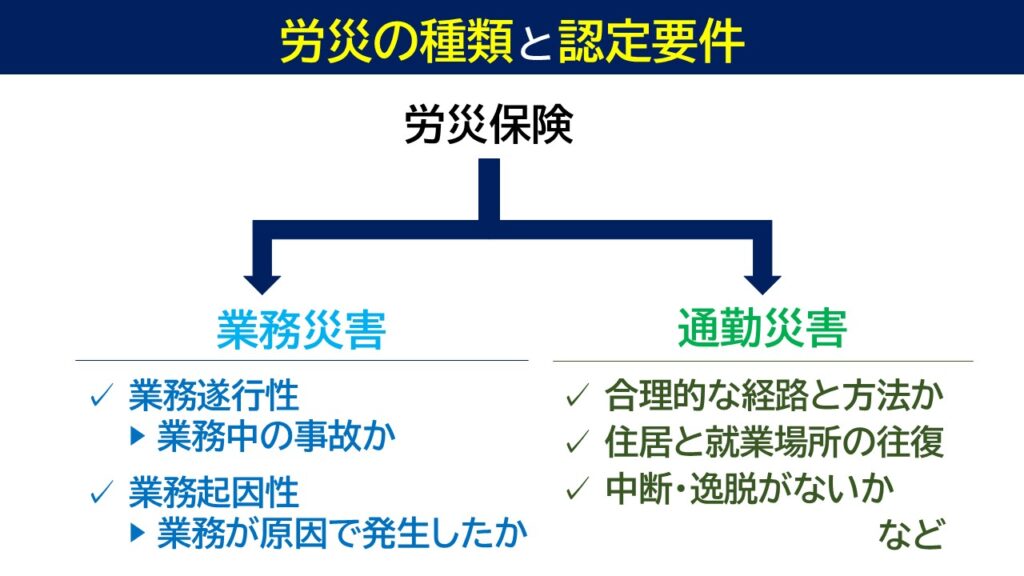

業務中や通勤中に発生した事故やケガ、疾病などを補償するのが労災保険(労働者災害補償保険)です。

まずは、その基本的な仕組みと給付の範囲を正しく理解しましょう。

労災保険の対象となるのは、「業務災害」と「通勤災害」です。

【業務災害】

業務が原因で発生した災害。事業所内での作業中の事故はもちろん、出張中など事業主の管理下にある状態での労災事故も含まれます。

【通勤災害】

通勤中に発生した災害。合理的な経路・方法での移動中が対象です。

労災保険の大きなメリットは、その手厚い補償です。

原則として自己負担額なく病院での治療が受けられ、後遺症が残った場合にも補償を受けることができます。

休業補償給付の仕組みと対象範囲

災害によって働けず賃金を得られない場合には、休業4日目から「休業(補償)等給付」が支給されます。

給付基礎日額の80%が補償される制度で、内訳は以下の通りです。

「給付基礎日額」とは、原則として労災事故発生日直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金日額を指します。

●休業(補償)給付

給付基礎日額の60%

●休業特別支給金

給付基礎日額の20%

例えば、業務中や通勤途中に交通事故被害に遭った場合、有給休暇を使うよりも、労災保険の休業補償を請求する方が、金銭面で有利になることがあります。

被災労働者は、交通事故の加害者に対しては、本来得られるはずだった賃金(100%)の全額を休業損害として請求する権利があります。

休業(補償)給付は、給付基礎日額の60%であるため、休業補償給付により補償されない部分は、休業損害として加害者側(加害者本人または加入する任意保険会社)に対して、差額の約40%にあたる損害賠償を請求することができます。

その結果、加害者へ請求できる休業損害は以下のようになります。

本来の休業損害(100%)- 労災の休業(補償)給付(60%) = 差額 40%

もっとも、休業(補償)給付とは別に支給される休業特別支給金の給付基礎日額20%は、損害の補填ではなく、労働福祉事業の一環として給付されるので、損益相殺(同一の原因により得た利益額を損害賠償額から差し引く)の対象にならないとされています(最高裁判所第二小法廷平成8年2月23日判決「コック食品事件」)。

そのため、被災労働者は、最大で労災保険から80%(休業(補償)給付60%+特別支給金から20%)+加害者側から40%の合計120%の金額を受け取れることになるのです。

●労災保険からの休業補償など 約80%

●加害者側への損害賠償請求 約40%

待機期間中の賃金は支給される?

労災の休業(補償)等給付は、休業4日目から支給されます。

では、最初の3日間はどうなるのでしょうか。この期間は「待機期間」と呼ばれ、取り扱いが異なります。

業務災害の場合、使用者(会社)は労働基準法第76条に基づき、待機期間中の3日間について、労働者の療養中平均賃金の60%以上を「休業補償」として支払う義務があります。

一方で、通勤災害の場合は、労働基準法第76条の適用はなく、使用者にこの支払義務はありません。つまり、通勤中のケガで休んだ場合、最初の3日間は原則として無給となってしまいます。

この収入が途切れてしまう待機期間の3日間については、労働者が自らの意思で年次有給休暇を使用することが可能です。

有給休暇を使えば、その日は賃金の100%が支払われるため、収入の減少を防ぐことができます。

なお、有給休暇の取得に理由は不要であり、業務災害・通勤災害どちらの場合でも取得が可能です。

有給休暇とは?

年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを目的とした、賃金が支払われる休日です。

有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。

以下の2つの要件を満たした労働者には、法律上当然に付与されます。

1.雇入れの日から6ヶ月間継続勤務していること

2.その期間の全労働日の8割以上出勤していること

初年度の6ヶ月経過時点で10日付与され、その後は勤続年数に応じて日数が増加し、最大で20日付与されます。

有給休暇の権利は、付与日から2年で時効により消滅します。

そのため、計画的に取得することが重要です。

なお、年10日以上の有給休暇を持つ従業員がいる場合、会社は、そのうち年に5日間は確実に休ませなければなりません(労働基準法第39条7項)。

有給休暇を取得した日は、通常通り出勤したものとして扱われ、賃金の100%が支払われます。

有給の付与日数・出勤率と計算方法

有給休暇の付与日数は、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトといった雇用形態に関わらず、勤務日数に応じて付与されます。

出勤率8割の計算において、以下の期間は出勤したものとして扱われます。

・業務上のケガや病気で休業した期間(労災休業期間)

・産前産後休業期間

・育児休業・介護休業期間

・年次有給休暇を取得した日

有給休暇使用時の給与・ボーナスへの影響

有給休暇を取得した日に対しては、通常勤務した場合と同額の賃金が支払われます。

ボーナス(賞与)の算定においても、有給休暇の取得を理由に不利益な査定をおこなうこと(例:欠勤扱いとして減額する)は、有給休暇の取得を抑制するものとして認められません。

労災と有給のどちらを取得するべきか?メリット・デメリット比較

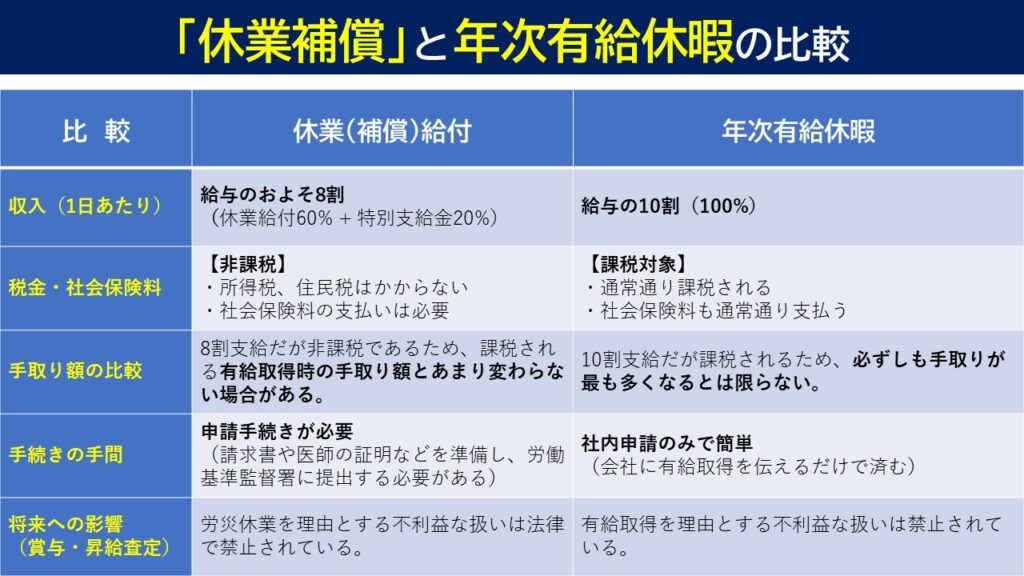

業務上のケガや疾病で休業する際、労災と有給のどちらを使うべきか、それぞれのメリット・デメリットを比較して判断することが重要です。

短期的な収入面では「有給休暇」

短期的な収入面の確保を考えるならば、手続きが簡単な有給休暇の取得により対応することが考えられます。

●有給休暇

賃金の100%が支払われる。

●労災保険

休業4日目から賃金の約80%が補償される。

総合的には「休業補償」

単純な支給率だけで、どちらの利用が良いかは判断できません。

労災保険には、治療費の全額補償だけでなく、療養が長引いたとき傷病補償年金など手厚いサポートが受けられます。

そのため、治療が長引く場合や高額な医療費が見込まれる場合は、目先の収入が多少減ったとしても、労災保険を利用する方が総合的に見て有利になるケースが多いです。

休業期間の長短が一つの判断基準となります。

●数日で復帰できる見込みの場合

手続きが簡単な有給休暇を利用する方が合理的かもしれません。

特に、労災の待機期間(3日間)に有給を充てるのは有効な手段です。

●長期休業が見込まれる場合

貴重な有給休暇を温存し、治療費の心配もない労災保険を利用するのが賢明です。

最終的にどちらを選択するべきかについては、負傷の程度、治療期間、ご自身の有給残日数などを総合的に考慮して判断することが大切です。

労災休業補償給付を使う場合の注意点

労災の休業(補償)等給付を受けるには、所定の請求書(様式第8号または第16号の6)を作成し、病院(医療機関)と使用者(会社)の証明を受けた上で、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

手続きで最も重要なのは、労災事故であることを会社に速やかに報告し、労災申請に協力してもらうことです。

労災の休業(補償)等給付は、「労働できないために賃金を受けられない」ことに対する補償です。

そのため、同一の休業日に対して、労災保険給付と有給休暇による賃金支払いを二重に受けることはできません。

労災中に有給を使う際の注意点と具体的な選択例

労災で休業している期間中に、有給休暇をどのように組み合わせるかは、多くの方が悩むポイントです。

まず大原則として、「労災保険の休業補償を申請する日」と「有給休暇を取得する日」を重複させることはできません。

ただし、待機期間との関係では、組み合わせにより、労災保険給付の支給対象外の期間の補填ができます。

・休業初日〜3日目(待機期間) → 有給休暇を使用(収入100%)

・休業4日目以降 → 労災の休業補償を申請(収入約80%)

この方法は、待機期間中の収入減少を防ぐ最も一般的な活用法です。

会社が有給を消化させたがるケースへの対処

会社によっては、労災事故が発生した際に、労災保険の申請を勧めず、「まずは有給で休んでほしい」と年次有給休暇の取得をうながされることがあります。

これは、会社が労災事故により労災保険料の増加を懸念したり、労災手続きが面倒で避けたいという使用者側の都合が背景にある場合が多いです。

しかし、被災労働者が労災保険を申請することは法律で保障されている正当な権利であり、会社がこれを妨げることは許されません。

もし会社が労災の申請に協力しない、あるいは有給取得を強要するような場合は、「労災隠し」という違法行為にあたる可能性があります。

このような場合は、泣き寝入りせず、労働基準監督署に相談してください。労働者本人からの直接の請求も可能です。

労災保険請求手続きで押さえておくべき書類

労災保険を請求する際に必要となる主な書類は以下の通りです。

●療養(補償)等給付たる療養の給付請求書(様式第5号または第16号の3)

治療を受けるために、指定病院等に提出します。

●休業(補償)等給付支給請求書(様式第8号または第16号の6)

休業補償を受けるために、労働基準監督署に提出します。

これらの書類には、医師や会社による証明欄があります。

仕事中の負傷や疾病の状況を正確に記載し、速やかに手続きを進めましょう。

損害賠償請求と労災保険の併用は可能?

労災保険給付は、あくまで労働者の損失の一部を補填するものです。

そのため、労災保険だけではカバーしきれない損害については、労働者は、使用者に安全配慮義務違反や不法行為責任の民事上の請求をすることができます。

例えば、危険な機械の安全装置が故障したまま放置されていた、十分な安全教育がおこなわれていなかった、といったケースが該当します。

使用者(会社)への損害賠償として請求できる費目には、以下のようなものがあります。

●休業損害: (労災の休業補償給付で不足する40%部分など)

●慰謝料: (入通院や後遺障害に対する精神的苦痛への賠償)

●逸失利益: (後遺障害によって将来得られなくなった収入)

労災保険給付と使用者への損害賠償は、同一の損害について二重に受け取ることはできません。

しかし、労災保険ではカバーされない慰謝料などを会社に請求することは可能です。

会社への損害賠償請求を検討する場合は、労働者側の過失が問題になる場合もありますので、適正な損害額の算定には、労災事故の状況に関する証拠(労基署が保管する調査資料など)の確保が必要になることもあります。

また、労災保険給付が認定されても、使用者が直ちに慰謝料等の損害賠償の支払いに応じるとは限らないので、適切な損害額の算定のために法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべきか?弁護士や社労士の役割

労災や有給に関する問題は、法律が複雑に絡み合うため、専門家の助けが必要になる場面も少なくありません。

●社会保険労務士(社労務士)

労災保険の申請手続きのプロです。

書類作成や労働基準監督署とのやり取りを代行してくれます。会社との間に立って、円滑な手続きをサポートしてくれる存在です。

●弁護士

交渉と紛争解決のプロです。

会社への損害賠償請求や、会社が労災申請に協力しないといったトラブルが発生した場合に、労働者の代理人として交渉や法的手続きを行ってくれます。

どちらに相談すべきか迷った場合は、会社との示談交渉が必要な場合や適正な損害賠償額の計算が必要な場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。

相談窓口や費用の目安と選び方

まずは、各都道府県の労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーといった公的な窓口において無料で相談してみるのも一つの手です。

弁護士に依頼する場合、相談料は30分5,000円〜1万円程度が相場ですが、初回相談を無料としている事務所も多くあります。

損害賠償請求を依頼する場合は、着手金と得られた賠償額に応じた成功報酬が必要となるのが一般的です。

信頼できる専門家を選ぶ際は、費用だけでなく、労災問題に関する実績や経験、コミュニケーションの取りやすさなどを総合的に比較検討して依頼するべきか決めるのがいいと思います。

ケース別Q&A|労災と有給でよくある疑問

労災と有給に関してよく寄せられる質問にお答えします。

パートやアルバイトでも労災や有給は使えますか?

はい、雇用形態にかかわらず、どちらの制度も利用できます。

労災保険は、一人でも労働者を雇用する事業所に強制的に適用される保険です。

そのため、正社員、契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態や勤務時間に関係なく、すべての労働者が保護の対象となります。

コロナ感染による労災認定の可否

業務との関連性(業務起因性)が証明できれば、労災認定の対象となります。

特に医療や介護の現場など、感染リスクの高い職務に従事していた場合は、認定されやすい傾向にあります。

有給休暇中の事故でも労災は適用される?

いいえ、原則として適用されません。

年次有給休暇は労働義務が免除された日であり、その日の行動は私的なものとみなされるためです。

ただし、休日である有給休暇中に、会社の緊急の指示で業務を行った際に発生した事故であれば、業務災害と認められる可能性があります。

労災で有給を取得し使い切ってしまいました。さらに休む場合はどうなりますか?

労災保険の「休業(補償)等給付」を請求できます。

有給休暇を先に消化し、使い切ってしまった後でも、業務上のケガや病気が原因で働けない状態が続いていれば、労災保険の休業(補償)等給付の対象となります。

労災保険ではなく健康保険を利用できますか?

仕事中や通勤中のケガ・疾病(労災)には、健康保険は使えません。

もし誤って健康保険証を使って治療を受けてしまった場合は、速やかに協会けんぽや健康保険組合、そして病院に連絡し、労災保険への切り替え手続きを行う必要があります。

まとめ

労災保険と有給休暇は、どちらも労働者を守るための重要な制度です。

それぞれの仕組みとメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の状況に応じて最適な選択をすることが、被災労働者の権利を守り、不利益を避けるための鍵となります。

もし会社との間でトラブルが発生した場合や、手続きに不安がある場合は、一人で抱え込まず、当事務所までご相談ください。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災事故に遭われた労働者やご家族さまに向けた支援をおこなっています。

また、初回無料法律相談(事前予約制)では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消のためのアドバイスをおこなっています。

電話、相談予約フォームなどご都合の良い方法で、お気軽にお問い合わせください。