はじめての労災保険使い方ガイド~給付から申請まで弁護士が徹底解説~

- 1. 1.労災保険とは?その仕組みと対象範囲

- 2. 2.労災保険を使うメリット・デメリット

- 2.1. メリット:手厚い補償で安心して療養に専念できる

- 2.2. デメリット:よくある誤解と注意点

- 3. 3.労災が発生した直後の対応手順

- 3.1. 負傷者の救護と治療手配

- 3.2. 事業主(会社)への報告

- 4. 4.労災保険を使うための病院手続き

- 4.1. 手続きに必要な書類と流れ

- 4.2. 健康保険と労災保険の切り替え

- 5. 5.労災の給付内容と対応範囲

- 5.1. 療養(補償)給付(治療費の補償)

- 5.2. 休業(補償)給付(休業時の賃金補償)

- 5.3. 障害(補償)給付

- 5.4. 遺族(補償)給付

- 5.5. 傷病(補償)年金、介護(補償)給付

- 5.6. 葬祭料・葬祭給付(葬儀費用)

- 6. 6.労災保険を使うための申請手続きの流れ

- 6.1. 必要書類の入手と記入方法

- 6.2. 労働基準監督署への提出

- 6.3. 給付までにかかる期間

- 6.4. 申請期限・時効について

- 7. 7.会社が労災申請に協力してくれない場合の対処法

- 8. 8.交通事故や通勤災害での労災保険の使い方

- 9. 9.労災保険だけでは不十分?会社への損害賠償請求

- 10. 10.労災申請を弁護士に相談・依頼するメリット

- 11. 11.事業主が知っておくべき労災対応のポイント

- 11.1. 労働者死傷病報告と再発防止策

- 11.2. 労災隠しは違法行為

- 12. 12.まとめ

仕事中や通勤中にケガや事故に遭った際、労働者と家族の生活を守るのが労働者災害補償保険(労災保険)です。

労災保険の申請は労働者の正当な権利ですが、「手続きが複雑そう」「会社に言い出しにくい」といった不安から、申請をためらうケースも少なくありません。

この記事では、労働災害に遭われた方が適切な補償をスムーズに受けられるよう、弁護士が以下の点を中心に徹底解説します。

・労災保険の基本的な仕組みと対象範囲

・具体的な給付内容と申請手続きの流れ

・会社が協力してくれない場合の対処法

・弁護士に相談するメリット

この記事を読めば、労災発生時にどう行動すべきか、どのような給付を受けられるかが明確になります。

1.労災保険とは?その仕組みと対象範囲

労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡など(これらを総称して「労働災害」と呼びます)に対して、国が必要な保険給付をおこなう制度です。

この制度は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます)に基づき運用されています。

一般的な健康保険との大きな違いは、仕事が原因のケガや病気を対象としている点です。

健康保険による補償の場合、治療費の3割は自己負担となりますが、労災保険による補償であれば、原則として治療費の自己負担はありません。

また、労災保険給付の対象となる「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず、事業主(会社)から賃金を得て働くすべての人が含まれます。

【参考記事】「パート・アルバイトも労災保険の対象|給付内容、手続きと必要書類を解説」

たとえ会社が労災保険の加入手続きを怠っていたとしても、労働者は労災保険給付を受ける権利があります。

事業主は、労働者を一人でも雇用する場合、原則として労災保険への加入が義務付けられており、労働者がその手続きの不備によって不利益を受けることはありません。

労働災害は、大きく以下の2種類に分類されます。

・業務災害

業務が原因で発生した災害。

就業時間中や休憩時間中の事業場内でのケガ、業務に伴う出張中の災害などが該当します。

・通勤災害

通勤中に発生した災害。

自宅と就業場所との間の往復、複数の就業場所間の移動などで発生したケガなどが該当します。

2.労災保険を使うメリット・デメリット

労災保険を利用することの利点と、知っておくべき注意点を確認しましょう。

メリット:手厚い補償で安心して療養に専念できる

労災保険を活用する最大のメリットは、手厚い補償による経済的な不安の大幅な軽減です。

主な内容は以下の通りです。

- 治療費の自己負担が原則ゼロ

労災指定医療機関で治療を受ければ、窓口での支払いは発生しません(療養(補償)給付)。 - 休業中の生活補償

療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目から給付基礎日額の80%(休業(補償)給付60%+特別支給金20%)が支給されます。 - 後遺障害への補償

治療を続けても残念ながら障害が残ってしまった場合、その障害等級に応じて年金または一時金が支給されます(障害(補償)等給付)。 - その他

上記のほか、通院にかかる交通費、介護が必要になった場合の費用、不幸にも亡くなられた場合の遺族への補償など、幅広い給付が用意されています。

デメリット:よくある誤解と注意点

一方で、デメリットや注意点も存在します。

- 手続きに手間がかかる

労災認定を受けるためには、所定の請求書(様式)を作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。 - 給付までに時間がかかる場合がある

申請後、労働基準監督署長による調査がおこなわれ、労災保険給付の支給・不支給決定がなされるため、給付金の支払いまでにある程度の時間がかかります。 - 会社との関係悪化の心配

「労災申請をすると会社に迷惑がかかるのでは」「解雇されるのではないか」と心配される方がいますが、これは大きな誤解です。

会社にとって労働災害発生の報告は義務であり、これを隠す行為は違法行為となります。

もっとも、そのことをよく理解していない会社や、そもそも労働災害に該当するかの点で対立がある場合には会社との関係が悪化する可能性はあります。

労災保険を使うことは、労働者に法律で認められた正当な権利です。

事業主は、労働者が労災申請をしたことを理由に、解雇その他不利益な取扱いをすること

は法律で禁止されています(労働基準法第104条第2項、労働安全衛生規則第97条第1項)。

また、労災で休業している期間とその後30日間の解雇は、法律で固く禁じられています(労働基準法第19条第1項)。

なお、労災保険料は事業主が全額負担しており、労働者の保険料負担はありません。

労災を使っても、労働者自身が保険料の増額等による金銭的な不利益を被ることはないのです。

万が一、会社が申請に非協力的な場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することが重要です。

3.労災が発生した直後の対応手順

実際に労働災害が発生した際に、ご自身と会社が取るべき行動を時系列で解説します。

負傷者の救護と治療手配

何よりもまず、ご自身の安全確保と適切な治療が最優先です。

- 安全の確保

二次災害を防ぐため、まずは安全な場所へ避難してください。 - 応急処置と救急車の手配

必要に応じて応急処置をおこない、重傷の場合はためらわずに救急車を呼びましょう。

特に頭部や背骨を負傷した疑いがある場合は、むやみに動かさず、救急隊の到着を待つことが重要です。 - 病院での受診

すみやかに医療機関を受診してください。

このとき、仕事中のケガであることを必ず医師に伝えてください。

事業主(会社)への報告

初期対応と並行して、すみやかに会社の担当者(上司、人事・総務部など)に労働災害が発生したことを報告してください。

口頭だけでなく、後日のトラブルを防ぐため、メールなど記録に残る形で報告しておきましょう。

報告する際は、以下の内容を正確に伝えましょう。

- いつ(発生日時)

- どこで(発生場所)

- 誰が(被災者、加害者等)

- どのような状況で(災害発生の経緯)

- ケガや病気の状況・経過

また、災害の状況を示す写真や、事故を目撃した同僚の名前・連絡先などを記録しておくと、後の手続きで役立ちます。

4.労災保険を使うための病院手続き

病院で治療を受ける際の手続きについて、重要なポイントを解説します。

手続きに必要な書類と流れ

労災保険で治療を受ける場合、「労災指定医療機関(労災病院や労災指定病院)」を受診した方が手間を掛けずに済みます。

労災指定医療機関を受診する最大のメリットは、治療費を窓口で支払う必要がないことです。

手続きの流れは以下の通りです。

| 1. 会社に労災の発生を報告し、必要な書類を依頼する。 ▼ 2. 業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を受け取ります。 これらの様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。 【参照】厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) ▼ 3. 必要事項を記入し、事業主(会社)の証明印をもらいます。 ▼ 4. その書類を、受診した労災指定医療機関の窓口に提出します。 |

もし緊急時などで労災指定医療機関以外の病院にかかった場合は、一度治療費を全額自己負担で支払います。

その後、「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)などを直接、労働基準監督署に提出し、かかった費用を請求します。

健康保険と労災保険の切り替え

労災事故で健康保険は使用できません。

もし仕事中や通勤中のケガで誤って健康保険証を使ってしまった場合は、すみやかにその旨を病院に伝え、労災保険への切り替え手続きをおこなってください。

切り替えがスムーズにいかない場合や、すでに治療が進んでしまっている場合は、ご自身が加入している健康保険組合等に連絡し、医療費の返還手続きなどについて相談が必要です。

手続きが複雑になることもあるため、まずは病院の窓口や会社の担当者に相談し、それでも解決しない場合は労働基準監督署に問い合わせましょう。

労災で健康保険を誤って使ってしまった場合の対応方法、申請書類の記入方法

労災事故では、健康保険や国民健康保険は利用できず、労災保険を利用します。 本記事では、労働災害(労災)において誤って健康保険を利用してしまった場合の対応手順や必要な申請書類の記入方法について詳しく解説します。 労災保険と […]

5.労災の給付内容と対応範囲

労災保険には、治療費の補償以外にも様々な給付があります。

| 給付の種類※ | 内容(どのような時に、何が給付されるか) |

| 療養(補償)給付 | 仕事や通勤によるケガ・病気で治療を受けるとき、治療費や薬剤費などが給付される。(原則、自己負担なし) |

| 休業(補償)給付 | 療養のため働けず、賃金を受けられない日が4日以上となるときに、休業4日目から生活保障として給付される。 |

| 傷病(補償)年金 | 療養開始後、1年6ヶ月を経過してもケガや病気が治らず、法令で定められた傷病等級に該当する場合に支給される年金。 |

| 障害(補償)給付 | ケガや病気が治った(症状が固定した)後に、法令で定められた障害等級に該当する障害が残った場合に支給される年金または一時金。 |

| 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡したときに、その遺族の生活を支えるために支給される年金または一時金。 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡し、葬儀を行った場合に、その費用として支給される。 |

| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受けており、重度の障害により介護が必要な場合に、その費用が支給される。 |

| 二次健康診断等給付 全額事業主 | 会社の定期健康診断などで、脳・心臓疾患に関連する項目で異常の所見があった場合に、予防のために受ける二次健康診断や特定保健指導の費用が給付される。 |

※給付の名称について

労災保険の給付は、災害の原因によって名称が少し変わります。

業務災害(仕事が原因の場合):「〇〇補償給付」

通勤災害(通勤が原因の場合):「〇〇給付」

ここでは代表的な給付の種類と内容を解説します。

療養(補償)給付(治療費の補償)

業務災害または通勤災害による傷病の治療を受けるための給付です。

これには、診察、薬剤、手術、入院などの費用が含まれます。

前述の通り、労災指定医療機関では現物給付(療養の給付)、指定外医療機関では費用償還(療養の費用の請求)となります。

療養補償給付とは?対象者・申請手続き・支給内容をわかりやすく解説

仕事中や通勤中のケガや病気に見舞われたときに頼りになるのが、労災保険の療養(補償)給付です。 これは、労働者の治療費の負担をなくし、安心して療養に専念できるようにするための国の制度です。 1. 療養(補償)給付の基礎知識 […]

休業(補償)給付(休業時の賃金補償)

休業(補償)給付は、労災による療養で仕事を休み、賃金を受けられない場合に支給されます。

休業4日目から、合計で給付基礎日額(平均賃金)の80%が補償されます(内訳:休業(補償)給付60% + 休業特別支給金20%)。

支給には、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

- 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること

- 労働することができない状態であること(労働不能)

- 賃金を受けていないこと

労災の休業補償でもらえる金額と申請方法、もらえない場合の対処方法

業務災害や通勤災害といった「労災事故(労災)」により仕事ができなくなった場合、労働者は国の労災保険制度を利用することで一定の補償を受けとることができます。 しかし、休業補償の申請方法や金額の計算、さらにはもらえない場合の […]

障害(補償)給付

傷病の治療を続けても症状が改善せず(症状固定)、一定の症状が残った状態として、後遺障害等級の認定をされた場合に支給されます。

労働基準監督署長が、障害等級(第1級~第14級)の認定を行い、その等級に応じて年金または一時金が支給されます。

障害補償給付とは?初心者でも理解できる基礎知識

仕事中や通勤中の災害(業務災害・通勤災害)により後遺障害が残った場合、被災労働者とその家族の生活を支えるのが、労災保険の「障害(補償)給付」です。 これは後遺障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級に分けられ、年金 […]

遺族(補償)給付

労働災害により労働者が亡くなられた場合に、その労働者の収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対して支給されます。

遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金などがあります。

傷病(補償)年金、介護(補償)給付

療養が長期化した場合や、重い障害が残り介護が必要になった場合に支給される、特別な給付があります。

- 傷病(補償)年金

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っておらず、その障害の程度が傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合に、休業(補償)給付に代わって支給されます。 - 介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の者または第2級の精神・神経障害、胸腹部臓器障害の者で、現に介護を受けている場合に支給されます。

葬祭料・葬祭給付(葬儀費用)

労働災害により労働者が亡くなられた場合、葬儀を行う者(通常は遺族)に対して、その費用を補填するために支給されます。

6.労災保険を使うための申請手続きの流れ

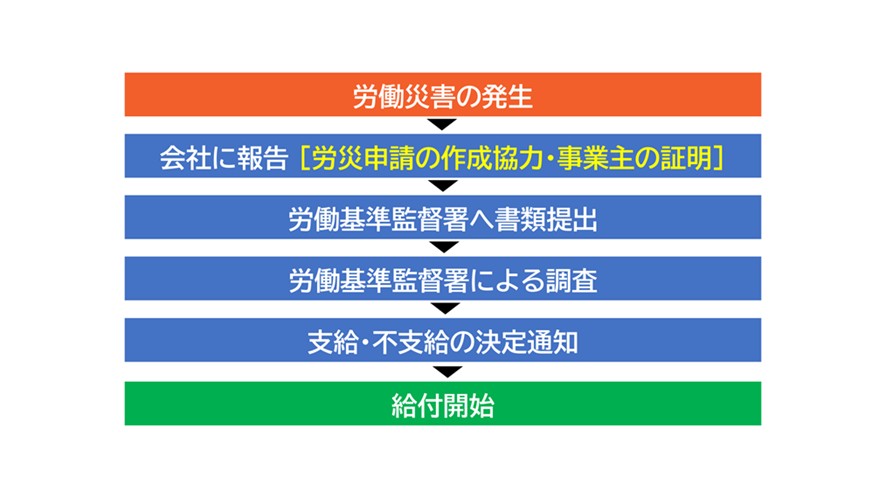

給付を受けるための具体的な申請手順を、ステップごとに解説します。

必要書類の入手と記入方法

労災保険の給付を受けるためには、給付の種類に応じた請求書を作成する必要があります。

主要な請求書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできますし、最寄りの労働基準監督署の窓口でも入手可能です。

請求書には、災害発生の日時・場所・状況などを詳しく記入する欄のほか、事業主の証明や医師の証明が必要な箇所があります。

もし会社が証明を拒否するなど、非協力的な場合でも、申請を諦める必要はありません。

事業主証明欄を空欄のまま、労働基準監督署に提出することが可能です。

(くわしくは「7. 会社が労災申請に協力してくれない場合の対処法」で解説します。)

労働基準監督署への提出

書類の準備ができたら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署長宛てに提出します。

会社を通じて提出するか、被災者が直接申請書を提出することもできます。

給付までにかかる期間

申請後、給付金の支払いが開始されるまでには、数週間から数ヶ月、場合によってはそれ以上かかることもあります。

申請後、労働基準監督署で審査が行われますが、以下のように事案によって期間が異なります。

☑ 比較的早いケース

単純なケガなど事案が明らかな場合。

☑ 時間がかかるケース

災害発生状況の確認や、業務と疾病との因果関係の判断が難しい事案。

この場合、労働基準監督署による調査(関係者からの聞き取りなど)が行われます。

申請書類に不備がないよう、正確に記入することが迅速な給付につながります。

申請期限・時効について

労災保険の給付を受ける権利には、時効があります。この期間を過ぎると請求できなくなるため、注意が必要です。

主な給付の時効期間は以下の通りです。

| 給付の種類 | 時効期間 | 起算点(いつから数えるか) |

| 療養(補償)給付 | 2年 | 療養の費用を支出した日ごとにその翌日 |

| 休業(補償)給付 | 2年 | 賃金を受けなかった日ごとにその翌日 |

| 遺族(補償)給付 | 5年 | 労働者が死亡した日の翌日 |

| 障害(補償)給付 | 5年 | 症状が固定した日の翌日 |

| 葬祭料・葬祭給付 | 2年 | 労働者が死亡した日の翌日 |

労働災害が発生したら、なるべく早く手続きを進めることが重要です。

【関連記事】「労災保険の請求期限となる時効について弁護士が解説」

7.会社が労災申請に協力してくれない場合の対処法

「会社に労災申請をしたいと言ったら、渋られた」

「書類に会社の印鑑を押してもらえない」

残念ながら、このようなケースは少なくありません。

しかし、会社の協力が得られなくても、労災申請を諦める必要は全くありません。

対処法は以下の通りです。

- まずは労働基準監督署に相談する

会社の所在地を管轄する労働基準監督署に連絡し、「会社が労災手続きに協力してくれない」と相談してください。

労基署から会社に対して、手続きに協力するよう指導してくれる場合があります。 - 会社の証明なしで申請書類を提出する

前述の通り、請求書の事業主証明欄は空欄のままでも提出できます。

その際、なぜ会社の証明が得られないのか、その経緯を説明する文書(「申述書」など)を添付しましょう。 - 弁護士などの専門家に相談する

ご自身で対応するのが難しい場合や、会社との関係が悪化してしまっている場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が代理人として、会社とのやり取りや労基署への申請手続きをすべて行うことができます。

労災隠しへの対応について、次の記事でくわしく解説しています。

【参考記事】「労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説」

8.交通事故や通勤災害での労災保険の使い方

通勤途中の交通事故も、要件を満たせば「通勤災害」として労災保険の対象となります。

ポイントとなるのは、事故が「合理的な経路および方法」による通勤中に発生したかという点です。

例えば、会社帰りに日用品の買い物をするためにスーパーに立ち寄る程度であれば合理的な範囲内と認められることがあります。

しかし、業務と関係なく映画館に立ち寄るなど、通勤経路を大きく逸脱・中断した場合は、その後の移動は原則として通勤とは認められません。

また、交通事故では、加害者が加入する自賠責保険(または任意保険)と労災保険の両方が使える可能性があります。

ただし、同じ損害に対して両方から二重に支払いを受けることはできません。

どちらを先に使うかによってメリット・デメリットがあるため、迷った場合は弁護士に相談することをおすすめします。

9.労災保険だけでは不十分?会社への損害賠償請求

労災保険からは、精神的苦痛に対する「慰謝料」は一切支払われません。

このように、労災保険は心強い制度ですが、被災した労働者が受けたすべての損害をカバーするわけではありません。

もし、労働災害の原因が会社の安全配慮義務違反(例:危険な機械の安全対策を怠っていた、過労死ラインを超える長時間労働を放置していたなど)にある場合、労働者(またはその遺族)は、労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償請求をおこなうことができます。

損害賠償請求で請求できる費目には、以下のようなものがあります。

- 治療費(労災でカバーされない部分)

- 休業損害(労災の休業(補償)給付で不足する部分)

- 逸失利益(後遺障害や死亡により将来得られなくなった収入)

- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など)

労災保険給付と損害賠償金は調整されますが、トータルで見ると、会社に損害賠償請求をすることで、より手厚い補償を受けられる可能性があります。

10.労災申請を弁護士に相談・依頼するメリット

労災の手続きは複雑で、会社との難しい交渉が必要になることもあります。

一人で悩まず、ぜひ労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

- 煩雑な申請手続きをすべて任せられる

書類の作成から労働基準監督署とのやり取りを代行します。

これにより治療に専念できます。 - 会社との交渉窓口になってもらえる

会社が非協力的な場合でも、弁護士が代理人として適切に交渉します。 - 労災認定の可能性を高められる

専門的な知識と経験に基づき、認定に有利な証拠を収集・整理し、適切な主張をおこないます。 - 会社への損害賠償請求までサポートできる

労災認定後の損害賠償請求を見すえ、初期段階から最適な対応を取ることができます。

11.事業主が知っておくべき労災対応のポイント

この項目は本来事業主向けです。

ただ、労働者の方も「会社が本来すべきこと」を知っておくことはご自身の権利を守る上で重要です。

労働者死傷病報告と再発防止策

事業主は、労働災害により労働者が休業または死亡した場合、その事実を「労働者死傷病報告」という書式で、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に提出する報告義務があります(労働安全衛生法第100条 第1項、労働安全衛生規則第97条第1項)。

労災隠しは違法行為

事業主がこの報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりする行為は「労災隠し」と呼ばれ、50万円以下の罰金が科される違法行為です(労働安全衛生法第120条第5号)。

もし会社から労災を使わず健康保険で処理するように促された場合は、労災隠しに加担してしまうことになるため、毅然と断り、労働基準監督署に相談してください。

12.まとめ

この記事では、労災保険の仕組み、申請手続き、会社が非協力的な場合の対処法まで解説しました。

労働災害に遭われた方が経済的な不安なく治療に専念し、正当な補償を受けるためには、迅速な対応が重要です。

もし手続きに少しでも疑問や不安があれば、お気軽に専門家である弁護士へご相談ください。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災問題に関する各種サポートをおこなっています。

弁護士が一括して窓口対応をおこなうため、安心して治療に専念し社会復帰を目指すことが可能です。

現在、労災問題の初回無料相談を実施中です。

法律相談では、弁護士があなたの置かれた状況やご希望を丁寧にお伺いし、① 解決方法のご提案、② 解決の見通し、今後の流れについて説明、③ 不安や疑問に対する個別の質問に回答いたします。

電話やWEBフォーム(メール)で、初回無料相談のご予約を受け付けています。

労災保険給付の基礎知識と申請手続き

1.療養(補償)給付と申請手続き

2.休業(補償)給付と申請手続き

3.障害(補償)給付と申請手続き

4.遺族(補償)給付と申請手続き

5.葬祭料給付と申請手続き

6.傷病(補償)給付と申請手続き ※準備中

7.介護(補償)給付と申請手続き ※準備中