労災で支給される金額はいくら?給付金の種類・計算方法から弁護士への相談まで徹底解説

- 1. 労災保険から支給される金額の基本を知ろう

- 1.1. 労災保険で補償される主な給付とは?

- 1.2. 給付基礎日額の仕組みと計算のポイント

- 2. 支給対象となる業務災害・通勤災害とは

- 2.1. 業務災害に認められるケースと判断基準

- 2.2. 通勤災害に認められるケースと範囲

- 3. 休業補償給付の支給額と待期期間の考え方

- 3.1. 休業(補償)給付の計算

- 3.2. 待期期間の補償と休業手当

- 4. 療養・傷病・介護に関する給付金の金額

- 4.1. (1)療養(補償)給付はいくら?

- 4.2. (2)傷病(補償)年金はいくら?

- 4.3. (3)介護(補償)給付はいくら?

- 5. 後遺障害の等級別における支給金額と計算方法

- 5.1. 後遺障害の等級区分と認定の流れ

- 5.2. 障害(補償)等給付の等級別支給額一覧

- 6. 死亡事故が起きた場合:遺族補償給付・葬祭料の金額

- 6.1. 遺族(補償)年金の支給額と受給資格者

- 6.2. 葬祭給付(葬祭料)と支給金額の目安

- 7. パート・アルバイト・派遣社員の労災で支給される金額

- 8. 腰痛・ヘルニアなど整形外科的疾患の労災給付の目安

- 9. 労災保険だけでは不十分?会社に損害賠償請求できるケース

- 10. まとめ

業務中や通勤中に怪我をしたり病気になったりした場合、「労災保険から、治療費や休業中の生活費は一体いくら支給されるのだろう?」と不安に思うのは当然のことです。

労災保険は、そのような万が一の事態に備え、労働者の生活を守るための重要な公的保険制度です。

しかし、その給付内容は多岐にわたり、金額の計算方法も複雑なため、正確に把握するのは容易ではありません。

この記事では、法律事務所の視点から、労災保険から支給される金額について、以下の点を中心に分かりやすく解説します。

・労災保険から支給されるお金の種類とそれぞれの金額

・金額の基礎となる「給付基礎日額」の具体的な計算方法

・休業した場合、後遺障害が残った場合、死亡した場合の具体的な補償額

労災保険以外に、会社に損害賠償請求できるケース

労災保険から支給される金額の基本を知ろう

最初に、労災保険がどのような給付をおこなっているのか、基本から整理しておきましょう。

労災保険(正式名称:労働者災害補償保険)は、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷、病気、障害、あるいは死亡した場合に、被災した労働者やその遺族の生活を保護するために必要な保険給付をおこなう公的制度です。

この制度は労働者災害補償保険法に基づいており、原則として一人でも労働者を使用する事業場は加入が義務付けられています。

保険料は事業主が全額負担するため、労働者自身が保険料を支払う必要はありません。

正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員など、すべての労働者が補償の対象となるのが大きな特徴です。

パート・アルバイトも労災保険の対象|給付内容、手続きと必要書類を解説

パートやアルバイトを含むすべての労働者は、労働者災害保険(労災保険)の給付対象です。 正社員ではないからといって補償が受けられなかったり狭められたりするわけではありません。 仕事(業務)や通勤が原因で、ケガや病気を患った […]

休業(補償)給付、障害(補償)給付等で給付される金額は、被災労働者の事故前の賃金水準を基に計算される「給付基礎日額」が基準となります。

これにより、個々の収入状況に応じた公正な補償がなされる仕組みです。

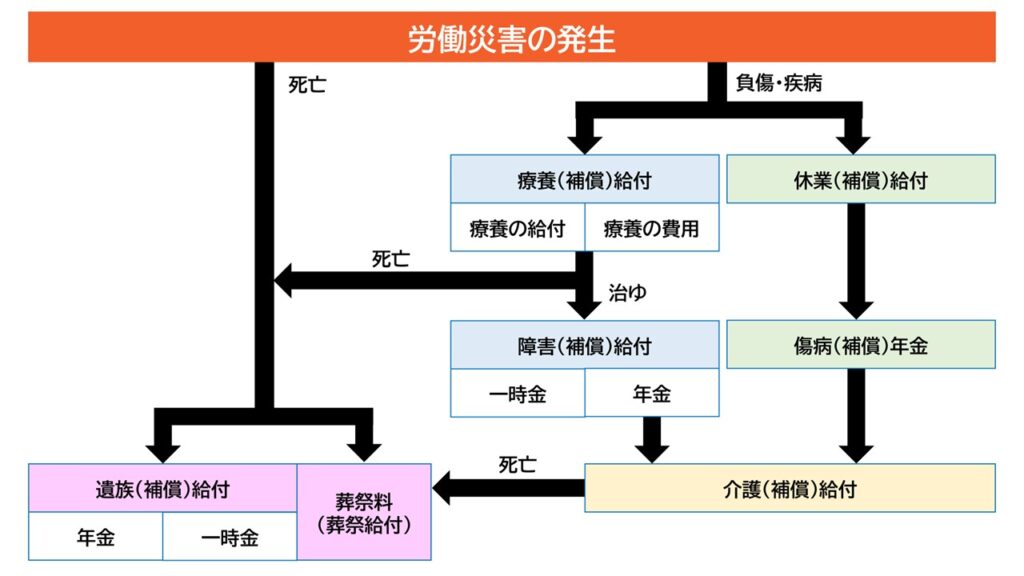

労災保険の給付には、治療費を補償する「療養(補償)給付」や、仕事を休んだ間の収入を補う「休業(補償)給付」のほか、後遺障害が残った場合の「障害(補償)給付」、死亡した場合の「遺族(補償)給付」など、様々な種類があります。

労災保険で補償される主な給付とは?

労災保険の給付は、被災した状況に応じて様々な種類が用意されています。

主な給付は以下の通りです。

| 給付の種類 | 給付の内容 |

|---|---|

| 療養(補償)給付 | 治療費、入院費、手術費など医療にかかる費用の給付 |

| 休業(補償)給付 | 療養のために仕事を休み、賃金を受けられない場合の生活補償 |

| 傷病(補償)年金 | 療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、傷病等級に該当する場合の年金 |

| 障害(補償)給付 | 症状が固定し、後遺障害が残った場合に支給される年金または一時金 |

| 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した場合に、遺族に支給される年金または一時金 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 労働者が死亡した場合に、葬儀費用として支給される |

| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、重度の障害で常時介護または随時介護が必要な場合の給付 |

| 二次健康診断等給付 | 過労死などを防ぐため、定期健康診断等で異常が見つかった場合の二次健康診断と特定保健指導の給付 |

これらの保険給付は、被災労働者や遺族の生活を支えるためのものです。

特に休業や後遺障害、死亡に関する給付は、その後の生活に直接影響するため、ご自身の状況がどの給付に該当するのか、請求の条件やタイミングを正しく把握することが非常に重要です。

給付基礎日額の仕組みと計算のポイント

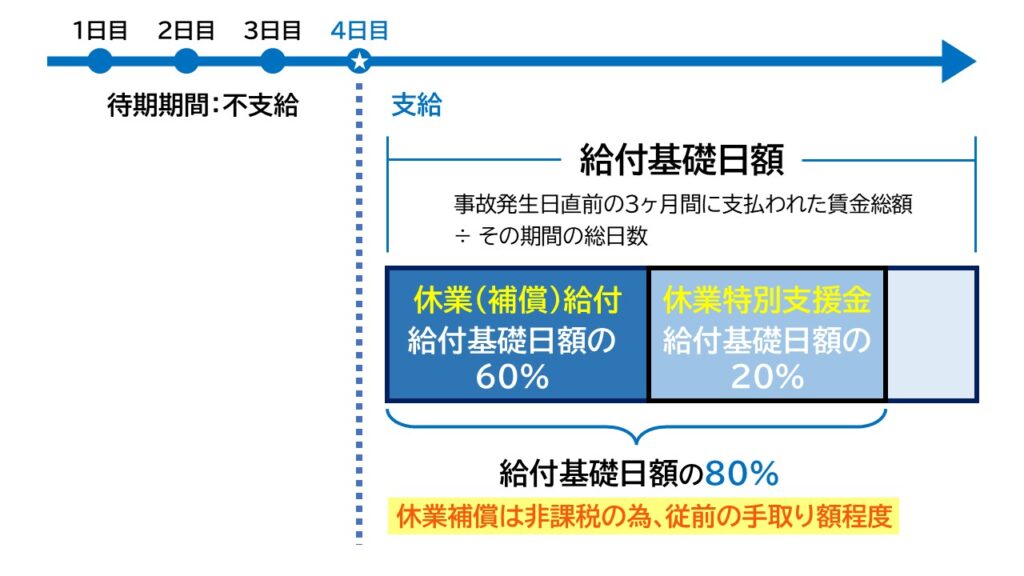

休業(補償)給付、障害(補償)給付等で労災保険から支給される金額は、「給付基礎日額」をもとに計算されます。

■ 給付基礎日額の計算方法

これは、労災事故が発生した日の直前の賃金水準をもとに、1日あたりの賃金額を算出したものです。

給付基礎日額は、原則として以下の計算式で算定されます。

給付基礎日額 = 事故発生日直前3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)

・賃金総額

基本給のほか、残業代、各種手当など、労働の対償として支払われる全てのものが含ま れます。

ただし、結婚祝い金などの臨時的なものや、賞与(ボーナス)のように3か月を超える期間ごとに支払われるものは原則として含まれません。

・総日数

会社の休日などを含めた、カレンダー上の日数です。

例えば、月給30万円(各種手当込み)の労働者の方が、7月から9月まで休業したような場合の給付基礎日額の計算方法は次のとおりです。

(計算例) 月給30万円(各種手当込み)の労働者の場合

・賃金総額:30万円 × 3ヶ月 = 90万円

・期間の総日数:31日+31日+30日 = 92日

・給付基礎日額:90万円 ÷ 92日 = 9,783円

支給対象となる業務災害・通勤災害とは

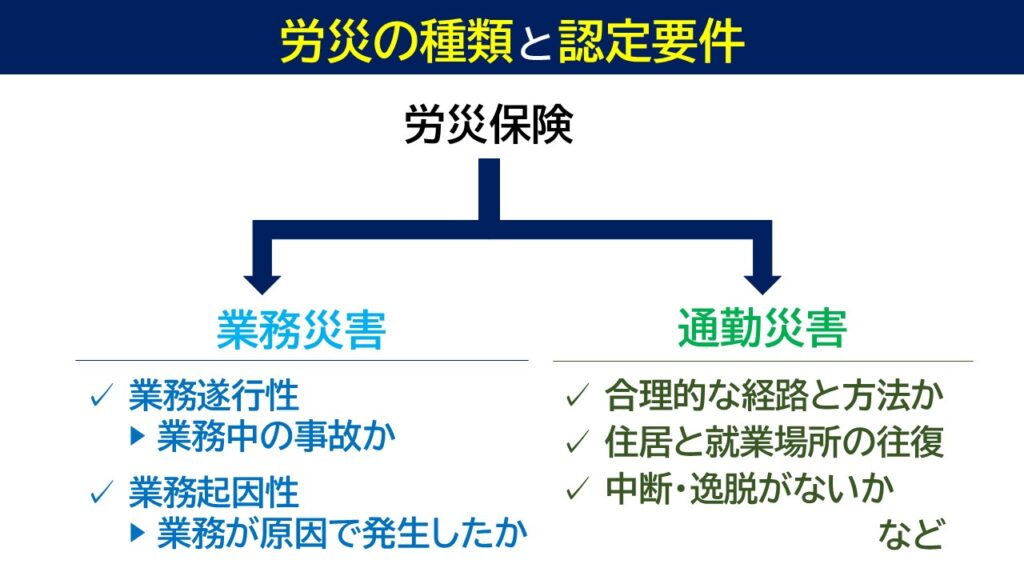

労災保険の給付を受けるためには、その怪我や病気が「業務災害」または「通勤災害」であると認められる必要があります。

業務災害とは、労働者が事業主の支配下にある状況で業務に従事している際に発生した災害のことです。

認定されるには「業務遂行性(労働契約に基づき事業主の支配下にある状態)」と「業務起因性(業務に含まれる危険が現実化したと経験則上認められること)」の2つの要件を満たす必要があります。

一方、通勤災害とは、労働者が就業に関して、住居と就業場所との間を合理的な経路・方法で往復する行為のなかで発生する災害を指します。

企業としては、社内の安全配慮義務を徹底することはもちろん、従業員の通勤経路や手段を把握し、万が一の際に適切な手続きを迅速におこなえるよう、これらの対象範囲を正確に理解しておくことが不可欠です。

業務災害に認められるケースと判断基準

業務災害と認められるかは、事故の発生場所、時間、業務との関連性などを総合的に判断されます。

■ 認められやすいケース

・工場で機械操作中に手を負傷した

・建設現場で足場から転落した

・社用車で営業先へ移動中に交通事故に遭った

・事業場内での休憩時間中に、事業場の施設・設備の不具合が原因で負傷した

■ 認められにくいケース

・昼休み中に外出し、私的な用事で訪れた店舗で転倒した

・就業時間外に、業務とは無関係の私的な従業員間の喧嘩で負傷した

労働基準監督署は、提出された労災給付の申請書類や関係者への聞き取りを通じて、これらの事実関係を慎重に調査し、業務災害に該当するかを判断します。

通勤災害に認められるケースと範囲

通勤災害は、自宅から職場へ、または職場から自宅へという「通勤」の途中で発生した災害が対象です。

■ 認められやすいケース

・通勤、退勤する際、普段から通勤に利用する駅の階段で転倒し骨折した

・マイカー通勤中に通勤経路内で追突事故に遭った

・通常利用する経路で、日用品の購入などささいな行為の後に発生した事故

■ 認められにくいケース

・退勤後に友人と食事や飲酒をするために通勤経路を大きく外れ、その店で負傷した

通勤を「中断」または「逸脱」した場合、その間およびその後の移動は原則として通勤とはみなされません。

ただし、日常生活上必要な行為(例:日用品の購入、病院での診察など)をやむを得ない理由で最小限度の範囲でおこなう場合は、経路に戻った後からは再び通勤として扱われます。

この判断はケースバイケースであるため、迷った場合は専門家に相談することをお勧めします。

休業補償給付の支給額と待期期間の考え方

労災による怪我や病気の治療のために仕事を休み、賃金を受けられない場合、その間の生活を支えるために「休業(補償)給付」が支給されます。

この給付は、休業4日目から支給が開始されます。

休業開始後の最初の3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険からの給付はありません。

この待期期間については、事業主が労働基準法第76条に基づき、1日につき平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。

ただし、企業の就業規則などによっては、有給休暇を取得して対応することも可能です。

労災がおりるまでの生活費はどうする?申請から受給までの期間と具体的な対処法を弁護士が徹底解説

仕事中や通勤中のケガ・病気で労働災害(労災)を申請したものの、「給付金が支払われるまで、どうやって生活すればいいのか?」と不安に感じていませんか。 労災保険の給付金は、申請してすぐに受け取れるわけではありません。 労働基 […]

休業(補償)給付の計算

休業4日目以降に支給される金額は、以下の2つの給付の合計額となります。

1.休業(補償)給付

給付基礎日額の60%

2.休業特別支給金

給付基礎日額の20%

実際にいくら受け取ることができるかは、次の計算式で算定します。

1日あたりの支給額 = 給付基礎日額 × 80% (60% + 20%)

(計算例) 給付基礎日額が10,000円の場合

1日あたりの支給額:10,000円 × 80% = 8,000円

この金額が、実際に療養のため休業した日数分、支給されます。

この給付を受けるためには、労働基準監督署に請求書を提出する必要があり、その際に医師による休業が必要であるとの証明が求められます。

待期期間の補償と休業手当

休業した最初の3日間(待期期間)は、労災保険からの休業(補償)給付は支給されません。

この期間の所得保障は、事業主の責任となります。

・業務災害の場合

事業主は、労働基準法第76条に基づき、労働者に対して1日あたり平均賃金の60%を「休業手当」として支払う義務があります。

・通勤災害の場合

通勤災害には労働基準法の休業手当の規定は適用されません。 そのため、この期間は有給休暇を取得するか、会社独自の制度(傷病休暇など)を利用することになります。

企業の就業規則によっては、待期期間中も給与の全額を補償するなど、法律を上回る手厚い制度を設けている場合もありますので、自社の制度を確認することが重要です。

療養・傷病・介護に関する給付金の金額

労災保険には、休業補償以外にも、治療や長期療養、介護が必要になった場合の様々な給付制度があります。

これらの給付を適切に受けるためには、医師の診断書や各種証明書など、多くの書類が必要となります。

特に療養が長期化したり、重い障害が残ったりした場合は、手続きが複雑になるため、早めに専門家へ相談することをお勧めします。

(1)療養(補償)給付はいくら?

療養(補償)給付は、労災による傷病の治療にかかる費用を給付する制度です。

■ 療養の給付(現物給付)

労災保険指定病院・診療所では医療費を窓口で負担することなく、治療を受けることができます(現物給付)。

■ 療養の費用の支給(現金給付)

やむを得ない理由で労災指定外の医療機関や薬局などで治療を受けた場合、労働者は一度治療費を全額自己負担で立て替え、後日その費用の支出を労災保険に請求することができます。

給付の対象となるのは、診察、薬剤、手術、入院、リハビリテーション、移送費(通院費)など、治療に必要と認められる費用の全てです。

療養給付を受けることができれば、原則として、労働者に治療費などの自己負担は発生しません。

(2)傷病(補償)年金はいくら?

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治癒(症状固定)せず、その障害の程度が国が定める傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合、休業(補償)給付に代わって「傷病(補償)年金」が支給されます。

支給額は傷病等級に応じて決まっており、年金として定期的に支払われます。

■ 傷病(補償)年金の支給額

・第1級 給付基礎日額の313日分

・第2級 給付基礎日額の277日分

・第3級 給付基礎日額の245日分

これに加えて、「傷病特別支給金(一時金)」と「傷病特別年金」も支給されます。

この給付は、労働基準監督署長の職権によって移行が決定されるため、労働者自身が請求手続きをおこなう必要は通常ありません。

■ 傷病特別支給金(一時金)

労災保険の給付に上乗せして支給される、社会復帰促進を目的とした給付金です。

業務上または通勤中の負傷や疾病によって療養を開始してから1年6ヶ月が経過してもその傷病が治らず、かつ、傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合に、傷病補償年金とは別に一時金として支給されます。

・第1級 114万円

・第2級 107万円

・第3級 100万円

■ 傷病特別年金

労働者のボーナス(特別給与)を給付に反映させることで、長期療養中の生活をより手厚く補償する上乗せするためのものです。

・第1級 313万円

・第2級 277万円

・第3級 245万円

(3)介護(補償)給付はいくら?

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級、または第2級(精神神経・胸腹部臓器の障害)を受給しており、現に介護を受けている場合に「介護(補償)給付」が支給されます。

支給額は、介護の必要性の程度(常時介護か随時介護か)や、親族等による介護か事業者による介護サービスを使用したかによって異なります。

■ 支給額の上限(令和7年度)

・常時介護の場合

最高限度額 186,050円/最低限度額 81,290円

・随時介護の場合

最高限度額 92,980円/最低限度額 42,700円

後遺障害の等級別における支給金額と計算方法

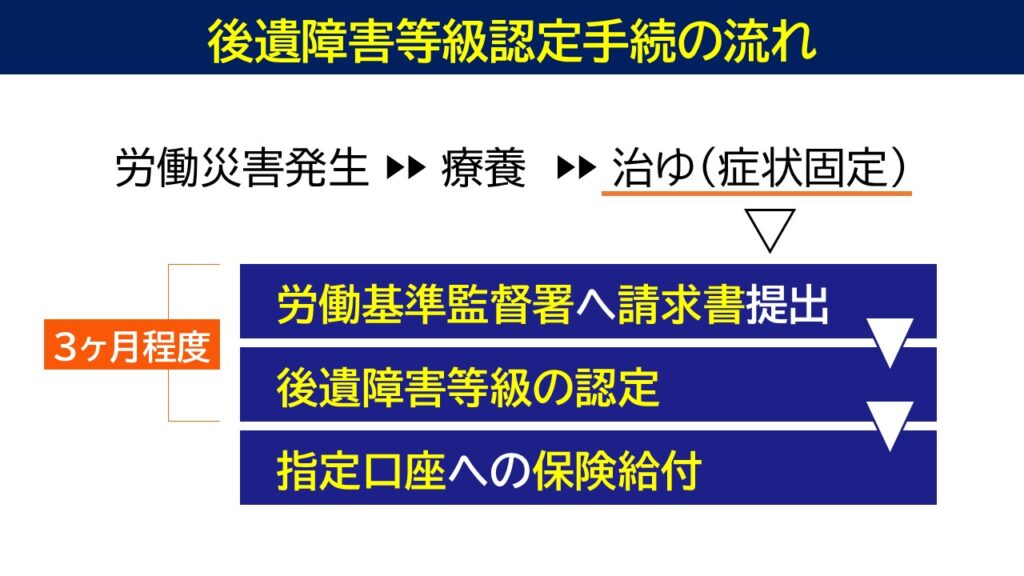

労災による傷病の治療を続けたものの、残念ながら完治せず後遺障害が残ってしまった場合、その障害の程度に応じて「障害(補償)等給付」が支給されます。

後遺障害の等級は、障害の部位や程度に応じて最も重い第1級から最も軽い第14級までに区分されています。

等級の認定は、症状がこれ以上良くも悪くもならない「治ゆ(症状固定)」と医師に診断された後、労働基準監督署が行います。

等級によって支給内容が大きく異なり、第1級から第7級までは「年金」、第8級から第14級までは「一時金」として支給されます。

後遺障害の等級区分と認定の流れ

後遺障害等級の認定は、症状固定後に主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを労働基準監督署に提出して行われます。

労働基準監督署は、提出された診断書やレントゲンなどの検査結果を基に、障害の程度を審査し、等級を決定します。

この認定結果は、その後の補償額を左右する非常に重要なプロセスです。

もし認定された等級に不服がある場合は、不服申し立て(審査請求)をおこなうことも可能です。

障害(補償)等給付の等級別支給額一覧

障害(補償)給付は、労災事故により、身体に後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合に支給されます。

後遺障害の等級に応じて支給される金額は、「障害(補償)給付」「障害特別支給金(一時金)」「障害特別年金(年金)」の3種類から構成されます。

以下に等級別の支給額をまとめました。

| 障害等級 | 障害(補償)等給付(A) | 障害特別支給金(B) | 障害特別年金(C) | 受給額の合計目安 |

|---|---|---|---|---|

| 【年金】 | 給付基礎日額の〇日 | 一時金 | 算定基礎日額の〇日分 | (A)+(C)が毎年給付 |

| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 342万円 | 算定基礎日額の313日分 | |

| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 320万円 | 算定基礎日額の277日分 | |

| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 300万円 | 算定基礎日額の245日分 | |

| 第4級 | 給付基礎日額の213日分 | 264万円 | 算定基礎日額の213日分 | |

| 第5級 | 給付基礎日額の184日分 | 255万円 | 算定基礎日額の184日分 | |

| 第6級 | 給付基礎日額の156日分 | 192万円 | 算定基礎日額の156日分 | |

| 第7級 | 給付基礎日額の131日分 | 159万円 | 131日分 | |

| 【一時金】 | 給付基礎日額の〇日分 | 一時金 | 算定基礎日額の〇日分 | (A)+(B)+(C)が1回支給 |

| 第8級 | 給付基礎日額の503日分 | 65万円 | 算定基礎日額の503日分 | |

| 第9級 | 給付基礎日額の391日分 | 50万円 | 算定基礎日額の391日分 | |

| 第10級 | 給付基礎日額の302日分 | 39万円 | 算定基礎日額の302日分 | |

| 第11級 | 給付基礎日額の223日分 | 29万円 | 算定基礎日額の223日分 | |

| 第12級 | 給付基礎日額の156日分 | 20万円 | 算定基礎日額の156日分 | |

| 第13級 | 給付基礎日額の101日分 | 14万円 | 算定基礎日額の101日分 | |

| 第14級 | 給付基礎日額の56日分 | 8万円 | 算定基礎日額の56日分 |

※算定基礎日額とは、原則として事故発生日以前1年間に支払われた特別給与(ボーナス等)の総額を365で割った額です。

死亡事故が起きた場合:遺族補償給付・葬祭料の金額

万が一、労働者が労災事故で亡くなられた場合、残された遺族の生活を支えるために「遺族(補償)給付」、葬儀を主催した方に「葬祭料(葬祭給付)」が支給されます。

遺族(補償)年金の支給額と受給資格者

遺族(補償)年金は、亡くなった労働者の収入によって生計を維持されていた配偶者、子、父母などのうち、最も優先順位の高い遺族(受給資格者)に支給されます。

支給額は、受給資格者となる遺族と、生計を同じくしていた遺族の人数によって決まります。

| 遺族の数 | 支給額 |

|---|---|

| 1人 | 給付基礎日額の153日分 (55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分) |

| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |

| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |

| 4人 | 給付基礎日額の245日分 |

この年金に加えて、「遺族特別支給金(一時金300万円)」と「遺族特別年金」も支給されます。

受給資格者がいない場合は、一定の範囲の遺族に「遺族(補償)一時金」が支給されます。

葬祭給付(葬祭料)と支給金額の目安

葬祭料(葬祭給付)は、亡くなった労働者の葬儀をおこなう費用に充てるために支給されるものです。

支給額は、以下のいずれか高い方の金額となります。

1. 315,000円 + 給付基礎日額の30日分

2. 給付基礎日額の60日分

この給付を受けるには、死亡診断書や葬儀費用の領収書などを添えて請求する必要があります。

パート・アルバイト・派遣社員の労災で支給される金額

パートタイマーやアルバイト、派遣社員といった非正規雇用の労働者であっても、労働者であることに変わりはないため、労災保険は等しく適用されます。

支給される金額の計算方法は、正社員と全く同じです。

つまり、事故発生直前3ヶ月間の賃金総額を基に「給付基礎日額」を算定し、それに基づいて各給付額が決定されます。

ただし、勤務日数や時間が短い場合、賃金総額が低くなるため、結果として給付基礎日額も低くなる傾向にあります。

しかし、前述の通り、給付基礎日額には最低保障額が定められているため、収入が少ない場合でもある程度の補償は確保される仕組みになっています。

雇用形態に関わらず、万が一の際はためらわずに労災申請をおこないましょう。

パート・アルバイトも労災保険の対象|給付内容、手続きと必要書類を解説

パートやアルバイトを含むすべての労働者は、労働者災害保険(労災保険)の給付対象です。 正社員ではないからといって補償が受けられなかったり狭められたりするわけではありません。 仕事(業務)や通勤が原因で、ケガや病気を患った […]

腰痛・ヘルニアなど整形外科的疾患の労災給付の目安

重量物の運搬作業や長時間の不自然な姿勢など、業務が原因で発症した腰痛や椎間板ヘルニアなども、労災認定の対象となる場合があります。

ただし、加齢による変性など、業務以外の原因も考えられるため、認定されるには「業務と発症との間に相当な因果関係がある」ことを医学的に証明する必要があります。

厚生労働省は「職業性腰痛の認定基準」を定めており、突発的な原因による「災害性の腰痛」と、重量物を取り扱う業務などによる「非災害性の腰痛」に分けて判断されます。

認定された場合は、治療のための療養(補償)給付や、休業に対する休業(補償)給付などが支給されます。

因果関係の証明が難しいケースも多いため、申請にあたっては主治医や専門家とよく相談することが重要です。

仕事で発症した腰痛は労災認定される?基礎知識から申請手順まで詳しく解説

仕事中に腰を痛めてしまった場合、それが労災として認められるのかは、多くの人にとって身近な疑問です。 特に腰痛は、ぎっくり腰のように突発的に発生するケースもあれば、日々の業務負担が継続的に蓄積して慢性化するケースもあり、そ […]

労災保険だけでは不十分?会社に損害賠償請求できるケース

労災保険の給付は、被災労働者が受けた全ての損害を填補するものではありません。

最も大きな違いは「慰謝料」です。

労災保険の制度には、精神的苦痛に対する慰謝料という概念がなく、一切支給されません。

また、休業(補償)給付は所得の約8割の補償であり、差額の2割は自己負担となります。

もし、労災事故の原因が会社の安全配慮義務違反(例:危険な機械の安全装置が故障したままだった、十分な休憩を与えず過重労働させたなど)にある場合、労働者は労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償請求をおこなうことができます。

■ 会社に請求できる損害の例

・慰謝料

入通院したことによる精神的苦痛や、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償

・休業損害

労災保険の休業(補償)給付でカバーされない所得の差額部分

・逸失利益

後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する賠償(障害(補償)給付でカバーされない部分)

労災保険から給付された金額は、損害賠償額から差し引かれますが(損益相殺)、慰謝料などを含めると、多くの場合、労災保険給付だけを受け取るよりも高額な補償を得ることが可能です。

正当な賠償を受けるためにも、会社の責任が問えるケースかどうか、一度弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

この記事では、労災保険から支給される金額について、その種類から具体的な計算方法、注意点までを網羅的に解説しました。

労災保険は、労働者とその家族の生活を守るための重要なセーフティネットです。

しかし、その手続きは複雑で、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

もし会社の対応に疑問を感じたり、労働基準監督署の判断に納得がいかなかったりした場合は、決して一人で悩まず、労働問題に強い弁護士などの専門家に相談してください。

専門家の力を借りることで、あなたが受け取るべき正当な補償を受け取れる可能性が高まります。

・会社が労災申請に協力してくれない、または労災隠しをしようとする

・労働基準監督署の決定(例:不支給決定、後遺障害等級など)に不服がある

・会社に対して、労災保険とは別に損害賠償を請求したい

・手続きが複雑で、自分一人で進めるのが不安

上記のようなケースでは、労働問題に精通した弁護士に相談することを強くお勧めします。

弁護士に相談することで、不服申し立て(審査請求・再審査請求)や、会社との交渉、法律に基づいた裁判手続きなどを代理人として任せることができます。

相談する際は、事故の状況や治療の経緯を時系列でまとめたメモ、診断書などの資料を持参するとスムーズです。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災問題に関する初回無料相談をおこなっています。

ぜひお気軽に、お問い合わせください。

ご事情に応じた具体的なアドバイスをさせていただきます。