労災が認められない場合とは?よくあるケースから対処法まで徹底解説

- 1. 労災保険の基礎知識

- 1.1. 業務災害の定義と認定条件

- 1.2. 通勤災害の定義と認定条件

- 2. 労災が認められない主なケース

- 2.1. 故意や重大な過失による事故

- 2.2. 業務と無関係な行為中のトラブル

- 2.3. 休憩時間や私的行動中に起きた負傷

- 2.4. 自然災害による場合

- 2.5. 新型コロナウイルスや精神障害など労災認定が難しいケース

- 3. 労災が認定されない場合の3つのデメリット

- 3.1. 医療費が自己負担となる

- 3.2. 休業補償が支給されない

- 3.3. 労災給付も支給されない

- 4. 会社が労災申請に協力しない・労災を認めてくれない時の対処法

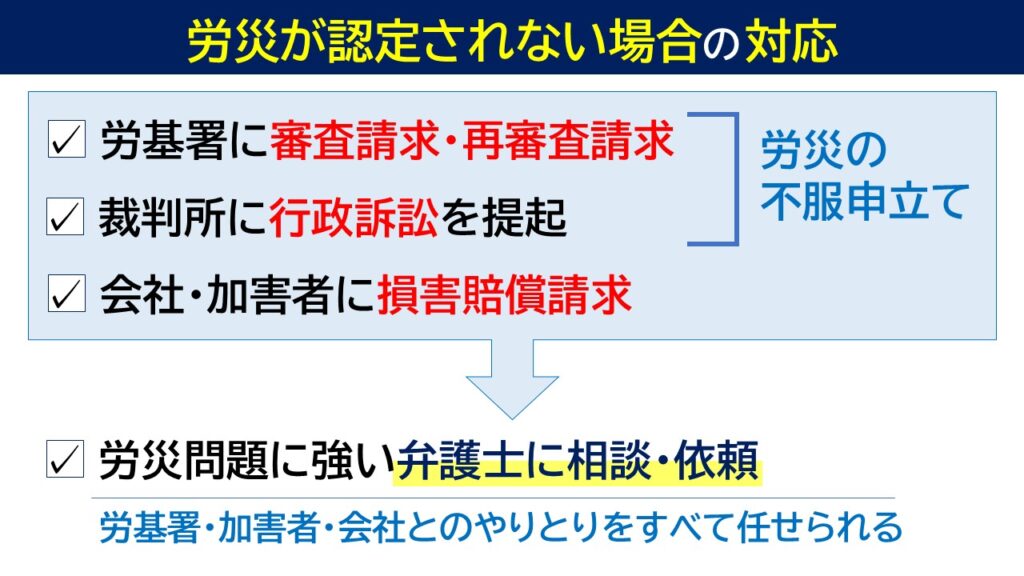

- 5. 不支給決定された時にとるべき具体的な手段

- 5.1. 審査請求・再審査請求の手続きと流れ

- 5.1.1. ① 審査請求(労災保険審査請求制度)

- 5.1.2. ② 再審査請求

- 5.1.3. ③ 行政訴訟(取消訴訟)

- 5.2. 健康保険の利用時に押さえておきたいポイント

- 5.2.1. 健康保険への切り替え手続き

- 5.2.2. 第三者行為災害の場合の注意点

- 5.3. 事業者や加害者に損害賠償請求をする

- 6. 労災に強い弁護士に依頼する

- 7. まとめ

仕事中や通勤途中の怪我や病気。

本来であれば「労災(労働災害)」として、国が提供する労働者災害補償保険(労災保険)による給付を受けることができます。

ただ、実際には「労災と認められない」と判断されるケースもあります。

もし労災が認められなければ、治療費は全額自己負担となり、仕事を休んでいる間の生活費も補償されず、被災した労働者やそのご家族は経済的にも精神的にも大きな負担を背負う可能性があります。

この記事では、法律の専門家である弁護士が、どのような場合に労災が認められないのか、その具体的なケースと認定基準を分かりやすく解説します。

さらに、万が一労災が認められなかった場合のデメリットや対処法(不服申立ての手続きや会社への損害賠償請求など)まで、あなたが次に取るべき行動もお伝えします。

予期せぬ労災事故に遭い、申請が認められるか不安な方。

あるいは、すでに不支給の決定を受けて途方に暮れている方も、この記事を読めば、ご自身の権利を守るための次の一歩を踏み出せるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

労災保険の基礎知識

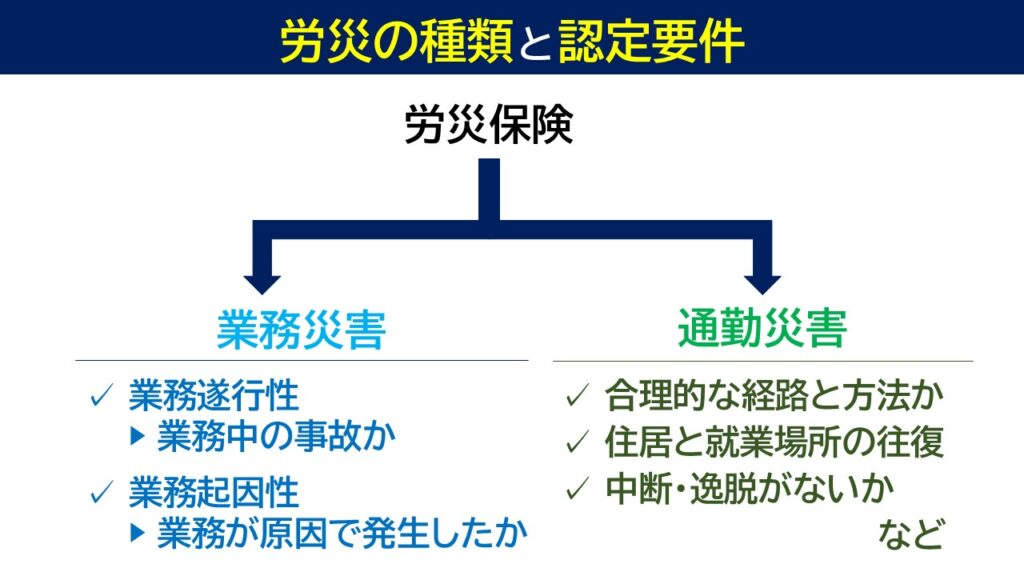

労災保険制度による補償の対象には「業務災害」「通勤災害」の2つの種類があります。

業務上または通勤が原因で発生した労働者の負傷、疾病、障害、死亡等(以下「傷病等」)に対して、必要な保険給付をおこなう制度です。

原則として、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など、賃金を得て働くすべての労働者が対象です。

保険料は全額事業主が負担するため、労働者自身が個別に加入手続きを行う必要はありません。

また、事業主が保険料を支払っていなかった場合でも、被災労働者は労災保険を申請することができます。

ただし、実際に労災保険給付を受給するためには、その傷病等が「業務」または「通勤」に起因するものであると、管轄の労働基準監督署長によって客観的に認定される必要があります。

ここで重要となるのが、業務災害における「業務遂行性」と「業務起因性」、そして通勤災害における「通勤の要件」です。

これらの要件を満たさないと判断された場合、労災は認定されず、治療費や休業中の生活を支える労災補償を受けることができません。

業務災害の定義と認定条件

業務災害とは、仕事が原因で発生した労働者の怪我や病気のことです。

これが法律上の業務災害として認められるには、次の2つの条件をいずれも満たす必要があります。

●業務遂行性(事業主の支配下にあること)

労働者が労働契約に基づき、事業主の支配・管理下にある状況で発生した災害であること。

具体的には、所定労働時間内や残業時間内に事業場内(社内や工場など)で業務に従事している場合が典型例です。

その他、出張中や社用での外出中なども含まれます。

●業務起因性(業務との因果関係)

「その仕事を行っていたからこそ、その災害が起きた」という、業務と傷病等との間に合理的な因果関係(関連性)が認められる必要があります。

例えば、工場で機械の操作中に誤って手を負傷した場合、「業務遂行性(事業主の管理下で業務中)」と「業務起因性(機械操作という業務に伴う危険が原因)」の両方を満たすため、業務災害と認定される可能性が極めて高いです。

これに対し、休憩時間中の私的な行為による怪我などは、原則として業務起因性が否定されやすくなります。

これらの要件を満たすかどうかは、最終的に労働基準監督署が客観的な事実に基づいて判断します。

通勤災害の定義と認定条件

通勤災害とは、労働者が通勤により被った傷病等のことです。

ここでいう「通勤」とは、就業に関して、住居と就業場所との間の往復、複数の就業場所間の移動などを、合理的な経路および方法で行うことを指し、業務の性質を有するものを除きます。

通勤災害として認定されるためには、その移動が労働者災害補償保険法第7条第2項に定められた「通勤」の要件を満たす必要があります。

特に重要なのが、移動の経路を「逸脱」したり、移動を「中断」したりしていないかという点です。

●逸脱

通勤の途中で、通勤とは関係ない目的で合理的な経路から外れること。

例:仕事帰りに映画館に立ち寄る。

●中断

通勤経路の途中で、通勤とは関係ない行為をすること。

例:公園のベンチで長時間読書をする。

原則として、逸脱または中断の間、あるいはその後の移動は「通勤」とはみなされません。

ただし、厚生労働省の基準により、「通勤」中の逸脱・中断が「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」は、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として扱われることがあります。

▼日常生活上必要な行為の例

・日用品の購入、クリーニング店への立ち寄り

・職業訓練や学校で教育を受けること

・選挙の投票

・病院やクリニックでの診察・治療

・家族の見舞いなどのために病院へ立ち寄る

例えば、会社帰りにスーパーマーケットで夕食の買い物をした場合、スーパーにいる間や寄り道中は通勤とみなされませんが、買い物を終えて自宅への合理的な経路に戻った後であれば、再び通勤として保護の対象となります。

公共交通機関の遅延などでやむを得ず迂回した場合も、合理的な理由があれば通勤と認められます。

裁判では、逸脱・中断に当たると判断されたものは以下のものがあります。

| ① 羽曳野労基署長休業補償給付不支給処分取消事件 (大阪地方裁判所、平成17年(行ウ)59号・平成18年4月12日判決) 労働者Xは退勤後、日頃から立ち寄っていた義父宅で介護を行った後、義父宅を出た際に交通事故に遭い負傷。裁判所は「義父宅に立ち寄っての介護は通常の通勤途中のささいな行為を超えるものであり、逸脱(中断)に当たる」として通勤災害性を否定しました。 ②国・王子労基署長事件 (東京地方裁判所、令和5年(行ウ)第336号・令和6年6月27日判決) 出勤途中に買い物目的でコンビニに立ち寄り、店内で転倒して怪我をした事案について、裁判所は立ち寄りを「通勤のための移動目的とは異なる私的行為」と評価し、合理的経路から逸れ(逸脱)その間は通勤性を失うとして,通勤災害性を否定しました。 |

逸脱・中断に当たるかどうか分からない場合には、労災を専門的に取り扱う弁護士に相談するのもひとつの方法です。

弊所でも労災に関する無料相談をおこなっていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

労災が認められない主なケース

労災保険は労働者を救済する制度ですが、すべての事故や病気が認定されるわけではありません。

ここでは、労災認定が受けられない、あるいは認定が困難とされる代表的なケースを、その理由とともに具体的に解説します。

故意や重大な過失による事故

労働者自身が故意に災害を発生させた場合(自殺など)や、犯罪行為、または重大な過失によって災害を発生させた場合は、労災保険給付はおこなわれません(労働者災害補償保険法第12条の2の2)。

これは、制度の趣旨が労働者の保護にあり、不正な保険給付を防ぐ目的があるためです。

●故意

労働者が意図的に自らを負傷させたり、病気にかかろうとしたりする行為。

●重大な過失

通常求められるレベルをはるかに超える著しい不注意。 例えば、泥酔して危険な場所で作業をしたり、安全装置を意図的に解除して作業したりするケースが該当します。

ただし、単なる「不注意」や「操作ミス」といった通常の過失レベルであれば、それだけで労災が否定されることはありません。

そのため自分に過失がある場合でも、基本的に労災保険給付は認定されます。

業務と無関係な行為中のトラブル

たとえ会社の事業場内であっても、業務とは全く関係のない私的な行為に起因する災害は、業務起因性が認められず、労災の対象外となります。

例えば、勤務時間中に個人的な恨みから同僚に暴力をふるわれ怪我をした場合、それは業務と関係のない私的なトラブルが原因であるため、原則として労災とは認められません。

休憩時間や私的行動中に起きた負傷

休憩時間や就業時間中の私的な外出は、労働者が業務から解放され、事業主の支配下から離れている時間と解釈されるため、その間に発生した災害は原則として業務災害と認められません。

ただし、休憩時間中であっても、以下のケースでは例外的に業務災害と認定される可能性があります。

●事業場の施設・設備の欠陥や管理不備が原因の場合

例えば、社員食堂の床が油で濡れていて転倒した、社内の休憩室の椅子が壊れていて負傷したなど、事業主が管理する施設の不備が原因である場合は、業務起因性が認められることがあります。

● 用便など生理的必要行為中の場合

トイレに行く途中の転倒などは、業務に付随する行為とみなされ、労災認定されるのが一般的です。

休憩時間の行動が、事業主からの指示や依頼によるものであった場合も、業務遂行性が認められる可能性があります。

自然災害による場合

地震、台風、洪水といった自然現象によるケガや病気は、それ自体に業務起因性が認められないため(被害の原因は自然災害)、原則として労災認定は困難です。

しかし、自然災害が原因であっても、被災した労働者の業務内容や作業環境が、被害を大きくする要因になったと認められる(業務起因性がある)場合は、労災と認定される可能性があります。

●自然災害の例

○災害発生時に、その場所で業務を行う必要性が高かった場合

例:警備員が台風の中で屋外警備中に飛来物で負傷

〇事業場の立地や構造が、被害を大きくする要因となった場合

例:土砂崩れの危険がある場所での作業中に被災

新型コロナウイルスや精神障害など労災認定が難しいケース

目に見えないウイルス感染や、発症の原因が多岐にわたる精神障害(うつ病など)は、業務との因果関係(業務起因性)の証明が難しく、労災認定のハードルが高いケースの代表例です。

〇新型コロナウイルス感染症

どこで感染したかの特定が困難なため、原則として感染経路が特定された場合に労災認定の対象となります。

ただし、医療・介護従事者のように業務内容から感染リスクが極めて高いと認められる場合や、職場内でクラスターが発生した場合は、感染経路が不明でも労災と認定されやすくなっています(「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」(令和2年4月28日付、基補発0428第1号の通達))

〇精神障害(うつ病など)

厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。

具体的には、発病前おおむね6ヶ月の間に、「業務による強い心理的負荷」があったと認められるかが最大のポイントです。

長時間労働(月80時間以上の時間外労働など)や、セクハラ・パワハラなどが具体例として挙げられます。

これらのケースでは、労働者側が業務との因果関係を具体的に主張・立証する必要があり、専門家である弁護士のサポートが極めて重要になります。

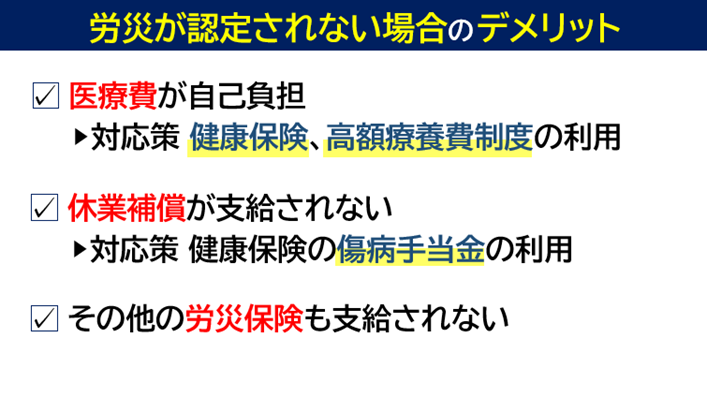

労災が認定されない場合の3つのデメリット

労災が認められないことで、被災した労働者に3つのデメリットがあります。

医療費が自己負担となる

労災認定されれば、治療費や薬代などは「療養(補償)等給付」により賄われることになります。で受けられます。

しかし、労災認定がされなければ、これらの医療費はすべて自己負担となります。

労災認定がされない場合、自身の健康保険を使用して治療を受けることになります。

健康保険では原則として医療費の3割(年齢や所得による)を自己負担で窓口にて支払う必要があります。

手術や長期入院が必要な怪我の場合、この自己負担額は非常に高額になる可能性があります。「高額療養費制度」を利用すれば1ヶ月の自己負担額に上限が設けられます。

しかし、それでも一定の出費が発生します。

休業補償が支給されない

労災による傷病の療養のため働くことができず、賃金を受けられない場合、労災保険からは4日目以降、給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付60%+休業特別支給金20%)に相当する「休業(補償)等給付」が支給されます。

これは、療養中の生活を支えるための極めて重要な労災補償です。

しかし、労災認定がされない場合、この休業補償は支給されません。

収入が完全に途絶えることになり、被災した労働者本人だけでなく、家族の生活までが脅かされます。

健康保険にも「傷病手当金」(給与のおおむね3分の2を最長1年6ヶ月支給)という類似の制度がありますが、支給額は労災保険より少なく、また特別支給金もありません。

この差は、療養が長引くほど大きくなります。

労災給付も支給されない

労災保険給付は、治療費や休業補償だけではありません。

症状が固定した後に後遺障害が残った場合には「障害(補償)等給付」、介護が必要な状態になった場合の「介護(補償)給付」や、万が一死亡した場合には遺族に「遺族(補償)等給付」や「葬祭料(葬祭給付)」が支給されます。

●障害(補償)等給付

後遺障害の等級(第1級~第14級)に応じて、年金または一時金が支給されます。労働能力の低下による減収を補い、将来の生活を支えるための重要な給付です。

●介護(補償)等給付

労災保険から年金をもらっている方が、怪我や病気の後遺症で、常にまたは随時介護が必要になった場合に、その介護費用を補助するための給付金です。

●遺族(補償)等給付

亡くなった労働者によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するための年金または一時金です。

●葬祭料(葬祭給付)

亡くなった労働者の葬儀をおこなった遺族等に、その費用を補うために支給される給付金です。

労災が不支給となれば、これらの将来にわたる重要な保障もすべて受給できなくなります。

会社が労災申請に協力しない・労災を認めてくれない時の対処法

本来、会社(事業主)は労働者が労災申請をおこなう際に、請求書に災害発生状況などを証明する義務(事業主証明)があり、これに協力しなければなりません(労働者災害補償保険法施行規則第23条)。

しかし、実際には「労災を認めたくない」と非協力的な態度を取る会社も存在します。

会社が協力を拒む理由としては、以下の点が挙げられます。

「労働基準監督署の調査が入るのを避けたい」

「会社の安全管理体制を問われたくない」

「労災保険料が上がるのを懸念している」

しかし、会社の協力が得られなくても、労災申請を諦める必要は全くありません。

労働者本人が、直接、管轄の労働基準監督署の窓口に労災保険給付の請求書を提出することができます。

その際、事業主証明の欄は空欄のままで構いません。

代わりに、会社が協力してくれない経緯を記した「証明が得られない理由書」を添付し、提出します。

請求書を受け付けた労働基準監督署は、会社に証明を拒んだ理由について問い合わせるなど、職権で調査を進めてくれます。

申請にあたっては、労災を証明するために以下の客観的な証拠をできるだけ揃えておいた方がよいでしょう。

- 事故の発生日時、場所、状況を記録したメモ

- 同僚など目撃者の証言

- 病院の診断書

- 事故現場や怪我の写真

- (長時間労働などが原因の場合)タイムカード、PCのログイン・ログアウト記録、メールの送受信履歴

会社とのトラブルで精神的に疲れてしまう前に、まずは労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説

労働者災害補償保険制度(労災保険制度)は、業務中や通勤中に発生する労働者の負傷、疾病、障害、死亡など対して保険給付をおこなうことで、社会復帰を促進し、被災労働者やその遺族の福祉を増進することを目的にしています。 しかし、 […]

不支給決定された時にとるべき具体的な手段

労働基準監督署に労災申請をしたものの、「不支給決定」の通知が届いた場合、そこですべてが終わったわけではありません。

その不支給を争うための不服申立や、他の方法で経済的な補償を受ける方法があります。

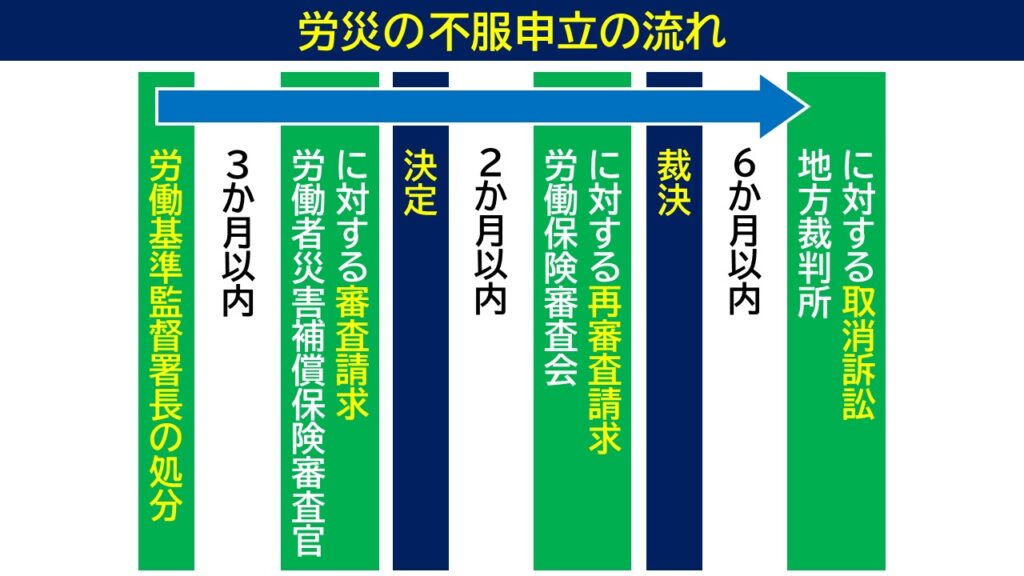

審査請求・再審査請求の手続きと流れ

労働基準監督署長の決定に不服がある場合、その決定の取り消しを求めて不服を申し立てることができます。

この手続きは二段階に分かれています。

① 審査請求(労災保険審査請求制度)

審査請求書に不服の理由を具体的に記載し、決定通知書の写しなどを添付して提出します。

審査官は、提出された書類や証拠をもとに再度調査をおこない、決定が妥当であったかを審査します。

- 請求先

不支給の決定をおこなった労働基準監督署の所在地を管轄する各都道府県の労働局に置かれている「労働者災害補償保険審査官」

- 請求期限

不支給決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内。

この期限を過ぎると原則として請求できなくなります。

② 再審査請求

審査官の決定にも不服がある場合に、さらに上級の機関に判断を求める手続きです。

または、審査請求をしてから3か月を経過しても結果が出なかった場合にも再審査請求をおこなうことができます。

労働保険審査会は、委員による合議制で公開審理をおこないます。

口頭審理が開かれることがあり、当事者や代理人は意見を述べることもできます。

- 請求先

東京に設置されている「労働保険審査会」

- 請求期限

審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内。

これらの手続きは労働者本人でもおこなえます。

しかし、不支給決定をくつがえすためには、元の決定のどこに法的な誤りがあるのかを論理的に主張・立証する必要があります。

そのため、労働災害にくわしい弁護士に依頼し、対応を検討するのが良いでしょう。

③ 行政訴訟(取消訴訟)

再審査請求の裁決にも不服がある場合は、最終手段として、裁判所にその決定の取り消しを求める行政訴訟を提起することができます。

なお、いきなり行政訴訟を提起することはできません。

まず、審査請求の手続きをおこない棄却などの決定を受けるか、審査官による決定がないまま3ヶ月を経過したときに初めて裁判所に提起することができます。

提訴期間は、原則として裁決があったことを知った日から6ヶ月以内。

または審査請求の結果があった日から1年以内です。

健康保険の利用時に押さえておきたいポイント

労災が不支給となった場合、当面の治療は自身の健康保険を使って進めることになります。

また、療養(補償)給付の認定を前提に、労災病院や労災指定病院では医療費の支払いを保留されていることが多く、不支給が確定した場合には、その精算手続きが必要です。

健康保険への切り替え手続き

不支給決定後、速やかに加入している健康保険組合や協会けんぽに連絡し、労災が認められなかった旨を伝え、健康保険への切り替え手続きをおこないます。

治療を受けた医療機関にもその旨を伝え、精算方法について相談しましょう。

第三者行為災害の場合の注意点

もし、怪我の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、労災が不支給となった場合は、健康保険を利用する際に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

これは、健康保険組合が後日、治療費を加害者(またはその保険会社)に請求するために必要な手続きです。

事業者や加害者に損害賠償請求をする

労災保険給付とは別に、会社(事業者)や災害の原因を作った加害者に対して、民事上の損害賠償を請求できる可能性があります。

労災保険制度が負った損害のすべてを補償するものではありません。

特に、精神的苦痛に対する損害賠償である「慰謝料」は労災保険の給付対象外であり、損害賠償請求によってのみ得られる可能性があります。

損害賠償請求が考えられる主なケースは以下の通りです。

- 会社に対する請求(安全配慮義務違反)

会社は、労働者が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」を負っています(労働契約法第5条)。

例えば、危険な機械の安全装置が故障したまま放置されていた、長時間労働で従業員がうつ病になったにもかかわらず会社が適切な措置を取らなかった、といった場合、義務違反が問われ、損害賠償を請求できる可能性があります。

- 加害者(第三者)に対する請求

職場の同僚からの暴力や、業務中に発生した交通事故など、加害者が明確な場合は、その加害者本人に対して不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償請求が可能です。

これらの損害賠償請求では、労働者側が会社や加害者の責任を法的に立証する必要があります。

労災の不服申立て以上に専門的な知識が求められます。

そのため、会社や加害者への賠償請求にあたり事前に弁護士へ相談をしておくのが良いでしょう。

労災に強い弁護士に依頼する

不服申立てや損害賠償請求といった法的手続きは複雑で、時間も労力もかかります。

一人で抱え込まず、早い段階で労働災害問題の専門家である弁護士に相談することが、最善の解決への近道です。

弁護士に相談・依頼する具体的なメリットは以下の通りです。

- 解決までの見通しをアドバイス

労災給付や会社への損害賠償請求が認められる可能性がどの程度あるのか、法的な観点から具体的なアドバイスを受けることができます。

- 手続き負担の軽減

面倒で専門的な書類の作成や証拠収集、手続き代行のサポートを受けることができます。

- 精神的負担の軽減

労働基準監督署、会社、加害者側との交渉などをすべて任せることができ、精神的なストレスを大幅に軽減できます。

弁護士があなたの「盾」となり、代理人として相手方と対等な立場で交渉を進めます。

不支給決定の通知を受け取ったら、まずは一度、相談してみることを強くお勧めします。

まとめ

本記事では、労災が認められないケースから、不支給と判断された場合のデメリット、そしてその後の具体的な対処法までを解説しました。

▼ 本記事のポイント

● 労災認定の要件

業務災害では「業務遂行性」と「業務起因性」、通勤災害では「合理的な経路・方法」が認定されるポイント。

● 認められない主なケース

故意・重過失、私的行為、業務との因果関係が証明しにくい精神障害などが挙げられる。

● 不支給のデメリット

治療費の自己負担、休業補償や後遺障害に対する給付が受けられない場合、経済的・精神的に大きな負担を受ける。

● 諦めないための対処法

1.不服申立て

期限内に審査請求・再審査請求、行政訴訟(取消訴訟)により不支給を争うことができる。

2.損害賠償請求

会社の安全配慮義務違反などを理由に、慰謝料を含めた損害賠償を請求できる可能性がある。

3.弁護士への相談・依頼

複雑な手続きや交渉を任せることができ、最善の解決を目指せる。

労災給付の不支給決定に対して争う場合、弁護士に相談し依頼することで、負担を軽減しながら、適切な解決をはかることができます。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災事故に遭われた労働者やご家族さまに向けた支援をおこなっています。

また、初回無料法律相談(事前予約制)では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消のためのアドバイスをおこなっています。

電話、相談予約フォームなどご都合の良い方法で、お気軽にお問い合わせください。