仕事で発症した腰痛は労災認定される?基礎知識から申請手順まで詳しく解説

- 1. 腰痛が労災(労働災害)と認められるための要件

- 1.1. 類型②:災害性の原因による腰痛

- 1.2. 類型②:災害性の原因によらない腰痛

- 2. 腰痛で労災を申請する具体的な手順

- 2.1. ステップ ① 医療機関の受診

- 2.2. ステップ ② 会社に労災の発生を報告する

- 2.3. ステップ ③ 必要書類(請求書)を準備・作成する

- 2.4. ステップ ④ 労働基準監督署へ請求書を提出する

- 3. 会社が労災申請に非協力的な場合(労災隠し)の対処法

- 3.1. 労働基準監督署や労働局に相談する

- 3.2. 弁護士や社会保険労務士(社労士)に相談する

- 4. 腰痛で労災認定された場合に受け取れる補償(保険給付)

- 4.1. 療養(補償)給付

- 4.2. 休業(補償)給付

- 4.3. 障害(補償)給付

- 5. 労災申請の注意点

- 5.1. 労災が不認定になった場合の不服申立て

- 5.2. 退職後でも労災申請は可能

- 6. 会社に損害賠償を請求できるケース

- 6.1. 会社の「安全配慮義務違反」とは?

- 6.2. 労災保険給付との関係(損益相殺)

- 7. よくある質問

- 7.1. パート・アルバイトでも労災になる?

- 7.2. ぎっくり腰は労災認定されにくい?

- 7.3. 既往症があっても労災が認められるケースは?

- 7.4. 【業種別】介護・運送の労災認定ポイントは?

- 7.4.1. ― 介護職

- 7.4.2. ― 運送業・建設業

- 8. まとめ(腰痛の労災申請は、まず弁護士へ無料相談を)

仕事中に腰を痛めてしまった場合、それが労災として認められるのかは、多くの人にとって身近な疑問です。

特に腰痛は、ぎっくり腰のように突発的に発生するケースもあれば、日々の業務負担が継続的に蓄積して慢性化するケースもあり、その発症原因の特定が難しいことが少なくありません。

このコラムでは、業務や通勤が原因で発症した腰痛と労災認定の関係について、法律の専門家である弁護士が基礎から分かりやすく解説します。

腰痛が労働災害(労災)として認められれば、治療費や休業中の賃金補償など、手厚い労災補償を受けることが可能です。

しかし、労災申請には事業主(会社)の協力が必要な場面もあり、手続きをスムーズに進めるには正しい知識が不可欠です。

このコラムを読めば、以下のことが分かります。

当コラムを読むことで分かること

✅腰痛が労災認定されるための具体的な基準

✅ 労災申請の具体的な手順と必要書類

✅ 受け取れる補償(給付)の種類と内容

✅ 会社が非協力的な場合の対処法

✅ 労災保険だけでは不十分な場合の、会社への損害賠償請求

ぎっくり腰や椎間板ヘルニア、慢性的な腰痛などの持病(既往症)がある方でも、労災が認定される可能性はあります。

ぜひ最後まで読み進め、適切な補償を受けるための参考にしてください。

腰痛が労災(労働災害)と認められるための要件

労災(労働災害)とは、労働者の業務中や通勤中に発生した負傷、疾病、障害、または死亡のことを指します。

これらは「業務災害」と「通勤災害」の2つに分かれます。

| 業務災害 | 会社の管理下で業務に従事している際に発生した災害 |

| 通勤災害 | 通勤途中に発生した災害 |

また、腰痛が業務災害として労災認定を受けるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。

| 業務遂行性 | 労働者が事業主の支配・管理下にある状況で災害が発生したこと。 つまり、「仕事中や通勤途中に起きた」ということです。 |

| 業務起因性 | 業務と傷病との間に一定の因果関係があること。 つまり、「その腰痛が仕事が原因で発症・悪化した」ということです。 |

腰痛の場合、特にこの「業務起因性」の判断が重要になります。

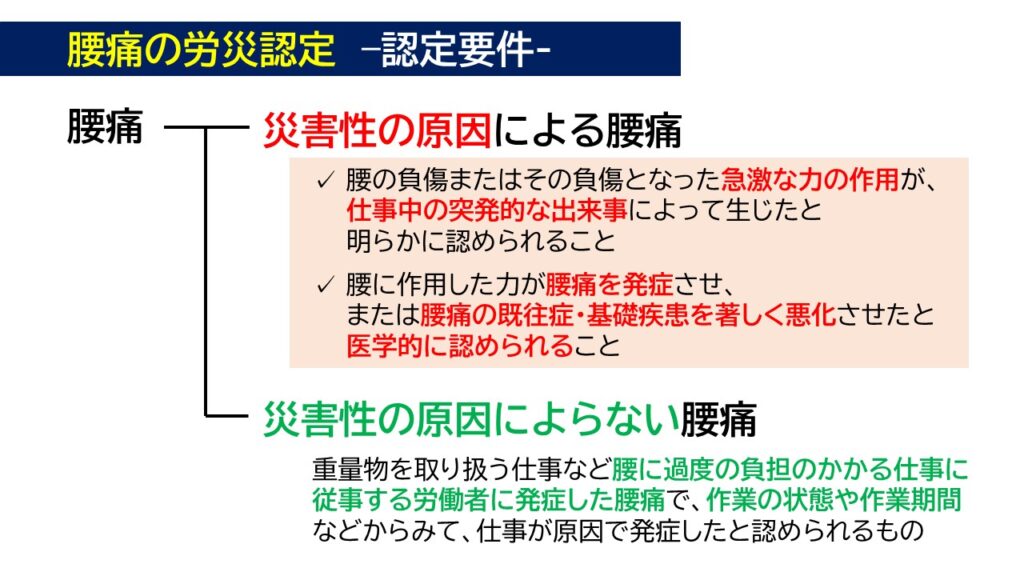

厚生労働省は、腰痛の業務上腰痛の認定基準として、大きく分けて以下の2つの類型で示しています。

類型②:災害性の原因による腰痛

「災害性の腰痛」とは、腰への急激な力の作用を伴う突発的な出来事によって生じた腰痛を指します。

この類型で労災認定されるには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。

参照 認定要件:災害性の原因による腰痛

1. 腰の負傷またはその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること

事例:重い荷物を持ち上げようとして急に腰に激痛が走った、滑って転倒し腰を強打した、高所から墜落して腰を痛めた など

2. 腰に作用した力が、腰痛を発症させ、または既にあった基礎疾患・既往症を著しく悪化させたと医学的に認められること

事例:医師の診断により、その出来事が原因で急性(亜急性)腰痛症や椎間板ヘルニアなどを発症、著しく悪化させたと判断された場合

類型②:災害性の原因によらない腰痛

「災害性の原因によらない腰痛」とは突発的な出来事が原因ではなく、日々の業務による腰への負担が継続的に蓄積することで発症する腰痛のことです。

この類型で労災認定されるためには、医学的に腰痛と判断された上で、その発症原因が以下のいずれかの業務に長期間にわたって従事したことによる「腰部への過度な負担」にあると認められる必要があります。

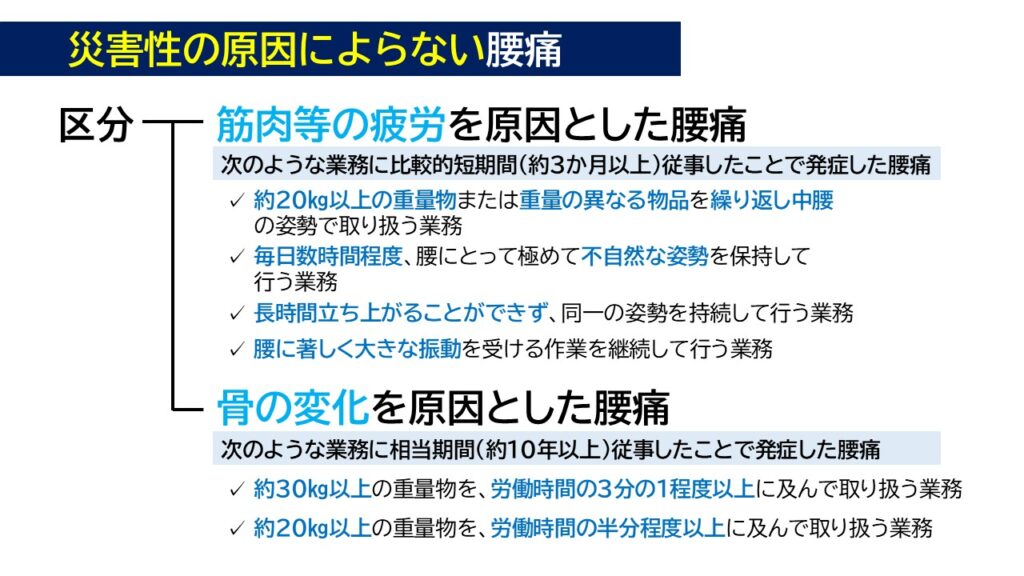

災害性の原因によらない腰痛は、「筋肉等の疲労を原因とした腰痛」と「骨の変化を原因とした腰痛」に区分して、労災上の腰痛にあたるかが判断されます。

参照 「筋肉等の疲労を原因とした腰痛」の対象

比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛

✓ 約20㎏以上の重量物または重量の異なる物品を繰り返し中腰の姿勢で取り扱う業務

具体的な業務例:港湾荷役、建設用資材の運搬、重量のある製品を扱う製造業など

✓ 毎日数時間程度、腰にとって極めて不自然な姿勢を保持して行う業務

具体的な業務例:配電工の柱上業務など

✓ 長時間立ち上がることができず、同一の姿勢を持続して行う業務

具体的な業務例:長距離トラックの運転手など

✓ 腰に著しく大きな振動を受ける作業を継続して行う業務

具体的な業務例:車両系建設用機械の運転業務など

参照「骨の変化を原因とした腰痛」の対象

重量物を取り扱う業務に相当期間(約10年以上)にわたり継続し従事したことで骨の変化を原因として発症した腰痛

✓ 約30㎏以上の重量物を、労働時間の3分の1程度以上に及んで取り扱う業務

✓ 約20㎏以上の重量物を、労働時間の半分程度以上に及んで取り扱う業務

この「災害性の原因によらない腰痛」は、原因が一つに特定しにくく、加齢による変化(椎間板の変性など)との区別も難しいため、労災認定は難しいといえます。

そのため、日々の業務内容、作業時間、作業環境などを具体的に記録し、業務による負担が極めて大きかったことを客観的に示す資料を集め、労災認定を受けられるかどうかを検討することが大切です。

腰痛で労災を申請する具体的な手順

実際に腰痛で労災を申請する際の具体的なステップを解説します。

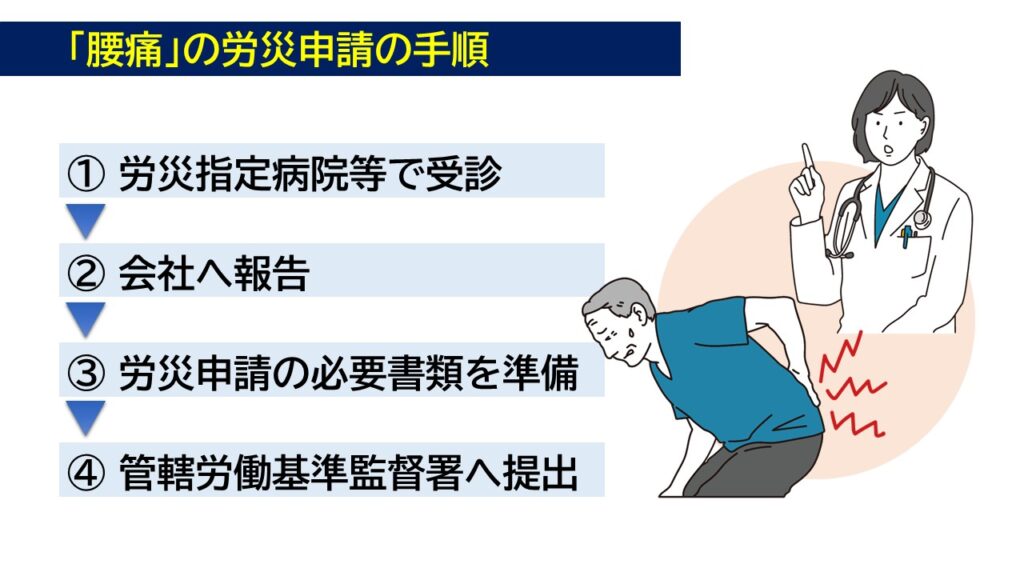

ステップ ① 医療機関の受診

労災事故や業務上の傷病が発生した場合、労災指定病院であれば、労災認定を待たずに治療を受けることができます。

窓口での自己負担なく治療を受けることが最大のメリットです。

労災指定外の病院を受診した場合は、一旦治療費を全額自己負担し、後から「療養の費用請求書」を提出することで返還を受けられます。

なお、労災申請をしたものの、残念ながら労災と認定されなかった場合、労災指定病院で受けていた治療の医療費は、労働者本人に請求されることになります。

この場合、健康保険の適用を受けるために、切り替えをおこないます。

ステップ ② 会社に労災の発生を報告する

腰を痛めたら、速やかに上司や人事・総務担当者に「仕事(通勤)が原因で腰を痛めたので、労災として扱ってほしい」と伝えます。

会社には労働災害の発生を労働基準監督署長に報告する義務(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)があります(労働者死傷病報告)。

また、労働者が業務中や通勤中に負傷・疾病にかかった(労災に遭った)場合、会社(事業主)には、その労働者が労災保険から必要な給付を受けられるよう、労災手続きについて協力・援助をする義務があります(助力義務)。

そのため、会社を通して労災手続きを取ることが一般的です。

上記の点からも、会社への報告は必要です。

ステップ ③ 必要書類(請求書)を準備・作成する

労災の給付を受けるためには、所定の請求書を作成する必要があります。

請求書は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

腰痛の労災申請で主に使用する請求書は以下の通りです。

| 目的 | 業務災害の場合 | 通勤災害の場合 |

| 治療費の給付 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) | 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) |

| 休業補償の給付 | 休業補償給付支給請求書(様式第8号) | 休業給付支給請求書(様式第16号の6) |

請求書には、災害発生の状況や業務内容などを記載する欄のほか、事業主の証明と医師の証明を受ける欄があります。

それぞれの証明をもらった上で、次のステップに進みます。

ステップ ④ 労働基準監督署へ請求書を提出する

必要事項を記入し、事業主と医師の証明を受けた請求書を、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

通常は会社が提出手続きを行いますが、自分で直接提出することも可能です。

提出後、労働基準監督署は記載内容や添付書類、場合によっては本人や会社への聞き取り調査をおこない、労災認定の可否を決定します。

決定までには数ヶ月かかることもあります。

会社が労災申請に非協力的な場合(労災隠し)の対処法

基本的に、労働者自身が労災申請をおこないます。

ただ、労災申請に不慣れな労働者に対して、その申請を助ける義務があります。

そのため、労災の申請は会社を通じて行うのが一般的です。

しかし、会社によっては、労災保険料の増加を恐れたり、対外的なイメージの悪化を懸念したりして、労災申請に消極的な場合があります。

これを「労災隠し」といい、違法行為です。

もし会社が「労災申請に協力しない」「請求書の事業主証明を拒否する」といった対応を取った場合でも、諦める必要はありません。

労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談し、協力を得ながら進めていくと良いでしょう。

労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説

労災の請求書にある事業主証明は、あくまで「請求書に書かれている災害の発生日時や原因が、事業主の把握している事実と相違ない」ことを証明するものであり、労災認定の要件ではありません。もし会社が証明を拒否する場合は、証明がもらえなかった旨を記載した文書(経緯書など)を添えて、労働基準監督署に直接請求書を提出しましょう。 労働基準監督署が会社に事実確認をおこない、手続きを進めてくれます。

労働基準監督署や労働局に相談する

「会社が労災を認めてくれない」

「健康保険を使うように言われた」など、対応に困った場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署や、各都道府県の労働局に相談するのも解決方法のひとつです。

専門の職員が会社への指導や、手続きについてのアドバイスをしてくれます。

弁護士や社会保険労務士(社労士)に相談する

会社とのやり取りに大きなストレスを感じる場合や、手続きが複雑で不安な場合は、労働災害に詳しい弁護士や社労士などの専門家に早めに相談することが有効です。

弁護士であれば、あなたの代理人として、証拠集めのアドバイス、書類作成のサポート、会社との交渉などをおこなってくれます。

そのため、事務手続き、精神的な負担を大幅に軽減できます。

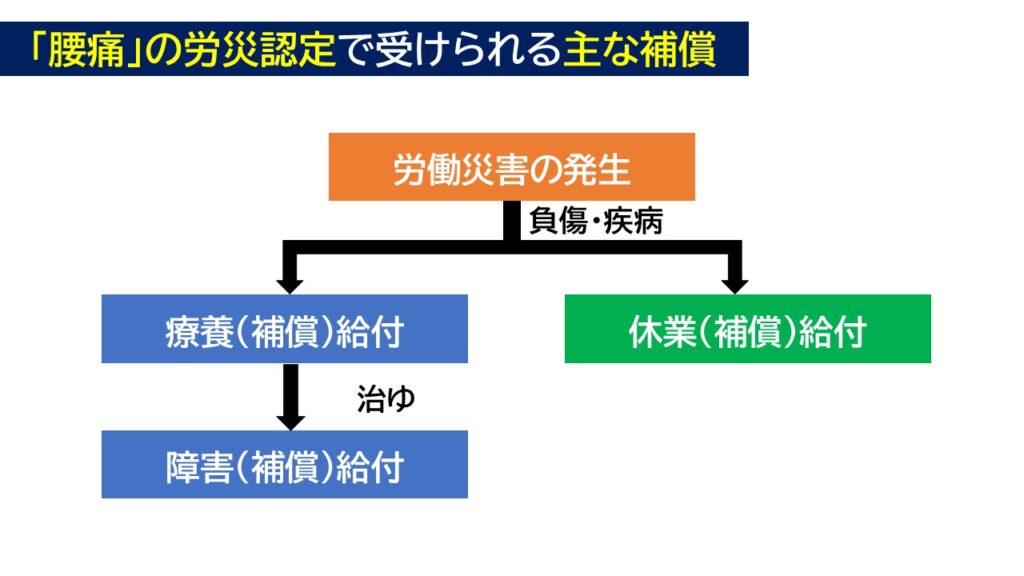

腰痛で労災認定された場合に受け取れる補償(保険給付)

腰痛が労災と認められた場合、具体的にどのような補償(労災保険給付)を受けられるのでしょうか。

療養(補償)給付

労災病院や労災指定医療機関で受けた治療費、入院費、手術代、薬代、整骨院の施術費などが、症状が「治ゆ」するまで原則全額給付されます。

「治ゆ」とは、症状が安定し、これ以上治療を続けても効果が期待できない状態のことをいいます。後遺症が残る場合も含まれます。

休業(補償)給付

療養のために仕事を休業し、賃金を受けられない日が4日以上続く場合に、休業4日目から支給されます。

支給額は以下の通りです。

•休業(補償)給付: 給付基礎日額(※)の60%

•休業特別支給金: 給付基礎日額の20%

※給付基礎日額:原則として、災害発生直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割った1日あたりの賃金額。

合計で、休業1日につき給与のおおむね80%が補償されます。

障害(補償)給付

治療を続けても症状が「治ゆ(症状固定)」せず、身体に一定の後遺障害が残った場合に支給されます。

腰痛の場合、「神経症状」や「脊柱の運動障害」などが後遺障害として認定される可能性があります。

後遺障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級が定められており、等級に応じて年金または一時金が支給されます。

例えば、腰の痛みやしびれが残った場合、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級13号、「局部に神経症状を残すもの」として第14級9号に認定される可能性があります。

症状に応じた補償を受けるためには、適切な後遺障害等級認定を受けることがポイントになります。

等級が上がると、障害(補償)給付、障害特別支給金などの金額は大きく変わってきます。

当法人でも、後遺障害等級認定のサポ―トもおこなっていますので、お気軽にお問い合わせください。

労災申請の注意点

労災保険の給付を受ける権利には、時効(消滅時効)があります。

時効を過ぎると請求できなくなるため、注意が必要です。

| 給付の種類 | 時効期間 | 起算点(いつから) |

| 療養(補償)給付 | 2年 | 療養のための費用を支出した日の翌日 |

| 休業(補償)給付 | 2年 | 賃金を受けない日ごとの翌日 |

| 障害(補償)給付 | 5年 | 症状が治ゆ(症状固定)した日の翌日 |

腰を痛めたら、できるだけ速やかに手続きを開始することが重要です。

労災が不認定になった場合の不服申立て

万が一、労働基準監督署長の不支給決定に不服がある場合(不認定)は、不服申立ての手続き(審査請求・再審査請求)や、行政訴訟を起こすことができます。

不服申立てにも期限があるため、不支給決定通知書を受け取ったら、速やかに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

退職後でも労災申請は可能

在職中に発生した業務災害であれば、退職後でも労災を申請することができます。

労災を受ける権利は、労働者の正当な権利であり、退職によって消滅するものではありません。

会社の証明がもらいにくいなどのハードルはありますが、あきらめずに労働基準監督署や弁護士に相談してください。

退職後に労災給付を受けるための対応方法。労災給付以外で救済を受ける方法も解説。

労働者災害補償保険(労災)は、労働者が業務上または通勤途中や帰宅のための移動中に負傷(ケガ)や病気になった場合に、労働者やその遺族に対して必要な保険給付をおこなう国の制度です。 正社員、パート、アルバイトなど雇用形態を問 […]

会社に損害賠償を請求できるケース

労災保険給付は、治療費や休業中の経済面での補償であり、精神的苦痛に対する慰謝料などは含まれません。

もし、あなたの腰痛が会社の安全配慮義務違反によって引き起こされたものであれば、労災保険給付とは別に、会社に対して慰謝料を含む損害賠償を請求できる可能性があります。

労災に関連して請求できる慰謝料について、主に以下のものがあります。

✅ 入通院慰謝料

労災事故による怪我や疾病で入院・通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛。

✅ 後遺障害慰謝料

労災事故によって後遺障害が残ったことに対する精神的苦痛。

また、労災保険の休業補償には、「休業補償給付」と「休業特別支給金」の2種類があり、これらを合わせても原則として平均賃金の80%しか補償されません。

この場合、労災保険で補填されない残り「20%分」や「休業補償が支給されない休業3日目までの待機期間中の給与」についても、会社に対して損害賠償請求をすることができます。

会社の「安全配慮義務違反」とは?

事業主は、労働者が安全で健康に働けるように配慮する義務を負っています(労働契約法第5条)。

これを安全配慮義務といいます。

なお、腰痛おける職場の安全配慮義務の指針として、厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」が挙げられます。

腰痛で労災認定されない場合でも、勤務先に「安全配慮義務違反」があるとして、会社に対して被害回復(損害賠償)を求めることは可能です。

労災保険からの給付は、あくまで最低限の補償であり、労災保険から支給されない慰謝料や、一部の損害について、会社の責任を追及できる可能性があります。

会社との交渉や労働審判、民事訴訟(裁判)を通して損害賠償請求をおこないます。

労災保険給付との関係(損益相殺)

注意点として、すでに労災保険から受け取った給付金と同じ性質の損害については、二重取りできないように損害賠償額から差し引かれます(これを損益相殺といいます)。

例えば、労災保険から休業(補償)給付を受け取っている場合、その金額は休業損害の賠償額から控除されます。

損害賠償請求は、法的な知識を要する複雑な手続きです。

会社の責任を追及したい場合は、必ず労働災害に詳しい弁護士にご相談ください。

よくある質問

腰痛の労災認定について、よくある質問を紹介します。

パート・アルバイトでも労災になる?

パートやアルバイトといった非正規雇用の方でも、正社員と同様に労災の対象となります。

業務内容に基づいて負傷や疾病が発生したのであれば、雇用形態は問わず申請が可能です。

パート・アルバイトも労災保険の対象|給付内容、手続きと必要書類を解説

パートやアルバイトを含むすべての労働者は、労働者災害保険(労災保険)の給付対象です。 正社員ではないからといって補償が受けられなかったり狭められたりするわけではありません。 仕事(業務)や通勤が原因で、ケガや病気を患った […]

ぎっくり腰は労災認定されにくい?

ぎっくり腰は、突然の発症であるぶん労災認定が複雑になる場合があります。

重い物を持ち上げた瞬間や急に体勢を変えたときなどに起こりやすく、まさに突発的な災害性の原因による腰痛に当たると考えられるかもしれません。

ただし、慢性的な腰痛と区別しにくい場合もあり、過去に同様の症状をすでに抱えていたことが審査で問題視されることもあります。

急性発症が証明できる事故報告や、医師が作成した客観的な診断書などを確実にそろえて、ぎっくり腰の発症時の動作や姿勢の異常性などから、強い力の作用があったことを立証していくことで、業務に起因するものとして認められる可能性があります。

既往症があっても労災が認められるケースは?

認められるケースとしては、腰の持病がある状態でも、職場での重労働や長時間勤務によって明らかに症状が悪化した場合などがあります。

難しいケースでは、私生活での腰への負担が大きい、あるいは通院歴が断続的であるなど、業務が原因と特定しにくい状況があてはまります。

いずれの場合も、症状を記録し、医師から原因や悪化の要因を明確に示してもらうことが認定に向けたポイントとなります。

【業種別】介護・運送の労災認定ポイントは?

業種・職種や働き方によって、腰痛の発生リスクが異なる場合があります。

― 介護職

利用者の抱きかかえ(移乗介助)や中腰での作業は、「腰部に過度の負担がかかる業務」の典型例です。業務日誌や同僚の証言などで、日常的に腰へ負担がかかる作業に従事していたことを示せれば、労災で認定される可能性はあります。

― 運送業・建設業

重量物の運搬や、長距離トラックの運転による振動、不自然な姿勢の保持などは、腰痛の発症原因として認められる可能性があります。

まとめ(腰痛の労災申請は、まず弁護士へ無料相談を)

仕事が原因の腰痛で労災認定を受けるための要件や手続き、そして会社への損害賠償請求について詳しく解説しました。

業務中や通勤時に起こった腰痛であれば、まずは労災認定を検討することをおすすめします。

急性のぎっくり腰でも、持病の椎間板ヘルニアなどがあっても、仕事が原因で悪化したと認められる可能性はあります。

会社が非協力的な場合でも、労働基準監督署での自己申請や専門家への相談によって、労災給付を受ける道を切り開けるでしょう。

また、労災認定されたとしても、その補償だけでは十分でないこともあります。

✅ 自分のケースで労災認定されるか知りたい

✅ 会社が手続きに協力してくれず困っている

✅ 労災とは別に、会社に慰謝料を請求したい

✅ 後遺障害の等級認定に納得がいかない

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、労働災害に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人一新総合法律事務所は、あなたの状況を法的な観点から分析し、労災申請から会社との交渉、損害賠償請求まで、あなたの正当な権利を守るために最適なサポートをおこなっています。

また、労災に関する初回相談を無料で受け付けています。

初回無料法律相談では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消などのお手伝いをおこなっています。

法律相談は事前予約制です。

電話、相談予約フォームなどご都合の良い方法で、お気軽にお問い合わせください。