療養補償給付とは?対象者・申請手続き・支給内容をわかりやすく解説

- 1. 1. 療養(補償)給付の基礎知識

- 1.1. 1-1.「療養補償給付」と「療養給付」の違い

- 1.2. 1-2. 療養(補償)給付が適用されるケースと要件

- 2. 2. 療養(補償)給付の支給内容とポイント

- 2.1. 2-1. 療養の給付

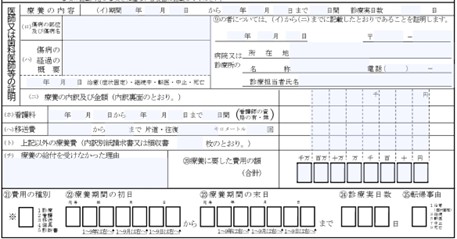

- 2.2. 2-2. 療養の費用の支給

- 2.3. 2-3. 補償の対象となる医療費の具体例

- 3. 3. 療養(補償)給付の支給期間及び給付期限

- 3.1. 3-1. いつまで療養(補償)給付は受けられる?

- 3.2. 3-2. 請求権の消滅時効と消滅期限

- 4. 4. 自己負担となる可能性のある費用

- 4.1. 4-1. 支給対象外となる医療費

- 4.2. 4-2. 労災認定が下りないケース

- 5. 5. 療養(補償)給付を請求する方法

- 5.1. 5-1. 労災病院・労災指定病院を受診する場合

- 5.2. 5-2. 労災指定病院以外の医療機関を受診する場合

- 5.3. 5-3. 交通費(通院費)を請求する際の注意点

- 6. 6. 請求書の書き方と記入例

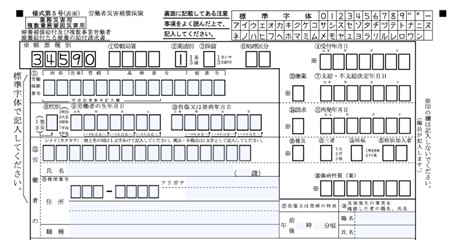

- 6.1. 6-1. 労災病院・労災指定病院を受診した場合の書き方(様式5号など)

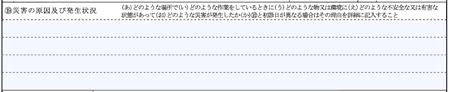

- 6.2. 6-2. 指定病院以外の医療機関を受診した場合の書き方(様式7号など)

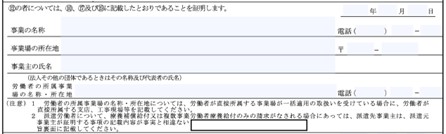

- 6.3. 6-3. 実際の記入例とよくあるミス

- 7. 7. 提出先と手続き完了までの流れ

- 7.1. 7-1. 提出先の選択と手続きの手順

- 7.2. 7-2. 請求後の審査と給付が振り込まれるまで

- 7.3. 7-3. 給付認定が下りなかった場合の対処方法

- 8. 8. 他の労災保険給付との併給・活用ポイント

- 8.1. 8-1. 障害(補償)給付との関係

- 8.2. 8-2. 休業(補償)給付の受給手続き

- 8.3. 8-3. その他の給付制度もあわせて確認

- 9. 9. 会社への損害賠償請求という選択肢

- 10. 10. まとめ

仕事中や通勤中のケガや病気に見舞われたときに頼りになるのが、労災保険の療養(補償)給付です。

これは、労働者の治療費の負担をなくし、安心して療養に専念できるようにするための国の制度です。

1. 療養(補償)給付の基礎知識

療養(補償)給付とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)にもとづく制度です。

労働者が仕事や通勤が原因で負ったケガや病気(傷病)について、必要な療養を原則無料で受けることができます(労災保険法第12条の8第1項第1号)。

原則として、治療費や薬代などを窓口で支払う必要がない「現物給付」が基本となります。

これにより、被災した労働者は経済的な心配をすることなく、治療に専念できます。

正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象となる、非常に重要なセーフティーネットです。

パート・アルバイトも労災保険の対象|給付内容、手続きと必要書類を解説

パートやアルバイトを含むすべての労働者は、労働者災害保険(労災保険)の給付対象です。 正社員ではないからといって補償が受けられなかったり狭められたりするわけではありません。 仕事(業務)や通勤が原因で、ケガや病気を患った […]

1-1.「療養補償給付」と「療養給付」の違い

「療養補償給付」と「療養給付」の違いは、傷病の原因が「業務災害」か「通勤災害」かという点です。

- 療養補償給付

業務災害(仕事が原因のケガや病気)の場合に支給される給付。 - 療養給付

通勤災害(通勤中のケガなど)の場合に支給される給付。

補償内容はどちらも同じですが、原因によって呼び名が変わり、根拠となる法律の条文と使用する請求書の様式が異なります。

なお、業務上のケガで健康保険を使うことはできません。

労災だと判断した場合は、病院の窓口でその旨を明確に伝えましょう。

もし誤って健康保険を使ってしまった場合でも、後から労災保険への切り替えが可能です。

勤務先の担当者や労働基準監督署にご相談ください。

労災で健康保険を誤って使ってしまった場合の対応方法、申請書類の記入方法

労災事故では、健康保険や国民健康保険は利用できず、労災保険を利用します。 本記事では、労働災害(労災)において誤って健康保険を利用してしまった場合の対応手順や必要な申請書類の記入方法について詳しく解説します。 労災保険と […]

1-2. 療養(補償)給付が適用されるケースと要件

療養(補償)給付を受けるには、その傷病が「業務災害」または「通勤災害」であると労働基準監督署長に認定されなければなりません。

特に業務災害と認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2つの要件を満たす必要があります。

- 業務遂行性

労働者が事業主の支配・管理下にある状態で発生した災害であること。

例:工場のラインで作業中に機械に手を挟んだ - 業務起因性

業務に内在する危険が現実化した、つまり業務と傷病との間に相当因果関係があること。

例:長時間労働による精神疾患の発症

例えば、以下のようなケースが典型例です。

- 建設現場で足場から転落して骨折した

- 化学薬品を扱う業務で皮膚炎を発症した

- 過度な長時間労働やパワハラが原因でうつ病と診断された

- 合理的な経路及び方法での通勤中に交通事故に遭った

一方で、業務との因果関係が証明できない場合や、私的な行為が原因の場合は認定されません。

スムーズな認定には、医師の診断書や、日々の業務内容、労働時間などの客観的な記録を準備しておくことが重要です。

2. 療養(補償)給付の支給内容とポイント

療養(補償)給付は、診察費だけでなく治療に必要な費用を幅広くカバーし、原則として自己負担がないのが特徴です。

労災指定病院・薬局を利用すれば、窓口で費用を支払う必要はありません。

ただし、労災指定病院以外を受診した場合は、一度ご自身で費用を立て替える必要が生じます。

その後、費用請求書を提出して払い戻しを受ける「療養の費用の支給」という形をとります。

2-1. 療養の給付

「療養の給付」とは、いわゆる「現物給付」のことです。

全国に設置されている労災病院や、都道府県の労働局が指定した労災保険指定医療機関・薬局を受診することで、無料で治療や薬剤の提供を受けられます。

手続きとしては、所定の請求書(後述する様式第5号など)を医療機関の窓口に提出するだけです。

これにより、被災した労働者は多額の現金を準備する必要がなく、安心して治療に専念できます。

お近くの労災指定医療機関は、厚生労働省のウェブサイトで検索できます。

【関連リンク】厚生労働省 │ 労災保険指定医療機関検索

2-2. 療養の費用の支給

「療養の費用の支給」とは、いわゆる「現金給付」のことです。

緊急時や、近隣に労災指定病院がないなどのやむを得ない理由で、それ以外の医療機関を受診した場合に適用されます。

この場合、一度窓口で治療費を全額自己負担し、後日、所轄の労働基準監督署長宛てに「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」(様式第7号など)に領収書などを添付して提出します。

審査を経て認定されれば、支払った費用が指定の口座に振り込まれます。

領収書や診療明細書は請求の根拠となる重要な証拠のため、紛失しないよう大切に保管する必要があります。

2-3. 補償の対象となる医療費の具体例

補償の対象となる医療費は非常に幅広く、治療に必要な行為のほとんどが含まれます。 具体的には、以下のものが挙げられます(労働者災害補償保険法施行規則第11条)。

- 診察、検査

- 薬剤または治療材料の支給(処方された薬代など)

- 処置、手術その他の治療

- 居宅における療養上の管理とその療養に伴う世話その他の看護

- 病院または診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護

- 移送(通院費など)

特に、通院費(移送費)については、一定の要件を満たす場合に支給対象となります。

• 自宅または勤務先から、原則として片道2km以上離れた医療機関へ通院する場合

• 傷病の程度からみて、公共交通機関や自家用車の利用が困難である場合

• 同一市町村内の適切な医療機関へ通院する場合(ただし、隣接する市町村内や、それ以上の遠隔地でも相当な理由があれば認められることがあります)

通院費の請求には、別途「移送費」としての手続きが必要になる場合がありますので、事前に労働基準監督署に確認しておくと安心です。

3. 療養(補償)給付の支給期間及び給付期限

療養(補償)給付は、傷病が「治ゆ(症状固定)」するまで受けることができます。

「治ゆ」とは、ケガや病気が完全に治った状態だけでなく、これ以上治療を続けても効果が期待できなくなった状態(症状固定)も含まれます。

症状固定の判断は、主治医の意見を基に労働基準監督署がおこないます。

そのため、支給期間は個々の傷病の状態によって大きく異なります。

3-1. いつまで療養(補償)給付は受けられる?

療養(補償)給付は、医師が「症状固定」と判断するまで継続されます。

症状固定後も身体に一定の障害が残ってしまった場合は、療養(補償)給付は終了しますが、休業(補償)給付が「傷病(補償)年金」に切り替わります。

これは、認定される後遺障害の程度に応じて年金または一時金が支給される制度です。

また、療養開始から1年6ヶ月が経過しても治ゆせず、その障害の程度が一定の基準(傷病等級第1級~第3級)に該当する場合は、療養(補償)給付から「傷病(補償)年金」に切り替わります。

この場合でも、療養自体は引き続き無料で受けることができます。

重要な点として、「休業(補償)給付」が「傷病(補償)年金」に切り替わっても、医師が「治ゆ(症状固定)」と判断するまで「療養(補償)給付」は継続します。

なぜなら、「傷病(補償)年金」は休業に対する補償、「療養(補償)給付」は治療に対する補償であり、それぞれ別の制度だからです。

したがって、傷病(補償)年金に切り替わった場合でも、治療自体は引き続き無料で受けることができます。

3-2. 請求権の消滅時効と消滅期限

労災保険の給付を受ける権利には、消滅時効があります。

これを知らずにいると、本来受けられるはずの給付が受けられなくなる可能性があります。

立て替えた治療費などを請求する権利(療養の費用の支給)にも時効があります。

時効は、費用を支払った日の翌日から2年です(労災保険法第42条第1項 )。

この期間を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。

領収書はため込まず、こまめに請求手続きをおこなうことが重要です。

書類の不備で手続きが遅れても消滅時効の期間は進行しますので、早めの行動を心掛けましょう。

4. 自己負担となる可能性のある費用

労災保険でも、一部の費用は自己負担となります。

治療に必要不可欠とはいえない費用は、補償の対象外です。

4-1. 支給対象外となる医療費

労災保険の補償対象とならない医療費の代表例は以下の通りです。

- 差額ベッド代

個室など、本人の希望で利用した場合の差額室料。 - 先進医療や未承認薬

健康保険の適用外となる特殊な治療や薬剤。 - 美容目的の治療

傷跡をより綺麗にするための形成外科手術など。 - 証明書などの文書作成費用

入院証明書などの発行手数料。

これらの治療を受ける際に、事前に医師や病院のソーシャルワーカーに労災保険の適用範囲かを確認しておくと良いでしょう。

4-2. 労災認定が下りないケース

提出された請求に対し、労働基準監督署が「業務災害」または「通勤災害」に当たらないと判断した場合、療養(補償)給付は支給されません。

具体的には、以下のようなケースでは認定が困難です。

- 業務との因果関係が不明確

持病の悪化など、業務が原因であると医学的に証明できない場合。 - 私的行為が原因

休憩時間中のキャッチボールでのケガや、同僚との私的な喧嘩による負傷など。 - 通勤の「逸脱・中断」

合理的な通勤経路を外れたり(逸脱)、通勤とは関係ない目的で立ち寄ったり(中断)した後の交通事故など(ただし、日用品の購入など日常生活上必要な最小限の行為は例外的に認められることがあります)。 - 故意・重過失

会社の車を無免許や飲酒状態で運転し、事故を起こして負傷した場合や、高所作業で「命綱を必ず使用するように」と上司から何度も注意されていたにもかかわらず、面倒だからと毎回無視し続け、ついに転落してしまった場合など。

労災認定を受けるためには、災害発生時の状況を客観的かつ詳細に記録し、業務との関連性を明確に示すことが極めて重要です。

5. 療養(補償)給付を請求する方法

療養(補償)給付を請求する手続きは、受診する医療機関が「労災指定病院」か「それ以外」かどうかにより大きく異なります。

まず、必要な請求書(様式)を準備します。

請求書は厚生労働省のウェブサイトからダウンロードするか、最寄りの労働基準監督署で入手可能です。

使用すべき様式が不明な場合は、会社の担当者や労働基準監督署に確認してください。

【参照リンク】 厚生労働省 │ 主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)

5-1. 労災病院・労災指定病院を受診する場合

労災指定病院を受診する場合は、「療養の給付」を受けるための手続きをおこないます。

| 1. 請求書の準備 o 業務災害の場合 「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書 業務災害用・複数業務要因災害用」(様式第5号) o 通勤災害の場合 「療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用」(様式第16号の3) ▼ 2. 事業主の証明 請求書に、災害発生状況などについて会社(事業主)の証明印をもらいます。 ▼ 3. 医療機関へ提出 証明を受けた請求書を、受診した労災指定病院の窓口に提出します。 ▼ 4. 医療機関から労基署へ 提出された請求書は、医療機関を経由して所轄の労働基準監督署へ送付されます。 |

この手続きをおこなうことで、窓口での支払いは発生しません。

転院する場合は、転院先の病院に新たに請求書を提出する必要があります(様式第6号または様式第16号の4)。

5-2. 労災指定病院以外の医療機関を受診する場合

やむを得ず労災指定病院以外を受診した場合は、「療養の費用の支給」を請求します。

| 1. 医療費の立替払い 窓口で一旦、医療費を全額自己負担します。 この際、必ず領収書と診療報酬明細書(レセプト)を受け取ります。 ▼ 2. 請求書の準備 o 業務災害の場合 「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号) o 通勤災害の場合 「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5) ▼ 3. 事業主と医師の証明 請求書に、事業主の証明と、治療を担当した医師の証明(診療内容など)をそれぞれ記入してもらいます。 ▼ 4. 労働基準監督署へ提出 必要事項を記入した請求書に、1で受け取った領収書などを添付して、所轄の労働基準監督署に直接提出します。 ▼ 5. 審査・支給決定 審査の結果、認定されると指定した銀行口座に費用が振り込まれます。 |

5-3. 交通費(通院費)を請求する際の注意点

通院にかかった交通費(移送費)も、要件を満たせば支給対象となります。

| ・請求様式 療養の費用請求書に加えて、通院移送費等請求明細書を提出します。 〇業務災害の場合 「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号) 〇通勤災害の場合 「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5) 〇通院移送費等請求明細書 交通手段、通院期間、通院回数や金額を記入し、自家用車利用の場合には通院経路を記載した地図などを提出します。 ・対象 原則として、公共交通機関(電車、バス)や自家用車(ガソリン代)の利用が対象です。 ・タクシーの利用 傷病の状態により、公共交通機関の利用が著しく困難な場合など、やむを得ない場合に限りタクシー代も認められることがあります。 ただし、事前に労働基準監督署に確認しておくのが無難です。 ・領収書 タクシー代を請求する場合は、領収書が必須です。 必ず保管しておきましょう。 ・請求単位 通常、1ヶ月分などをまとめて請求します。 通院交通費を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年で時効により権利が消滅します。 |

6. 請求書の書き方と記入例

請求書を正確に作成することは、給付を迅速に受けるための非常に重要です。

ここでは、書き方のポイントとよくあるミスについて解説します。

請求書には、被災した労働者の情報、災害発生の状況、会社の証明など、多くの記入項目があります。

記入漏れや内容の不備は、審査の遅れに直結します。

厚生労働省のウェブサイトには記入例も掲載されているため、事前に必ず確認しましょう。

6-1. 労災病院・労災指定病院を受診した場合の書き方(様式5号など)

労災指定病院に提出する様式第5号(通勤災害は様式第16号の3)は、比較的シンプルな手続きで済みます。

| 【主な記入項目とポイント】 ●労働保険番号  会社の労災保険に関する番号です。 不明な場合は総務・人事担当者に確認します。 ●被災労働者の情報 氏名、住所、生年月日などを正確に記入します。 災害発生の状況  「いつ、どこで、どのような状況で、どうなったか」を具体的に、分かりやすく記述します。 ●事業主証明欄  この欄は必ず会社に記入・捺印してもらう必要があります。 (※画像は厚生労働省HPより抜粋) |

医療に関する詳細な部分は、提出先の医療機関が記入してくれることがほとんどです。

6-2. 指定病院以外の医療機関を受診した場合の書き方(様式7号など)

立て替えた費用を請求する様式第7号(通勤災害は様式第16号の5)は、より詳細な情報の記入が求められます。

| 【主な記入項目とポイント】 様式5号と同様の項目に加え、以下の証明が必要です。 ●診療担当者の証明欄  治療内容や診療日数、費用について、実際に治療を受けた医療機関(病院、薬局)に記入してもらいます。 ●費用の内訳 領収書を見ながら、支払った医療費の総額を正確に転記します。 ●振込先口座 給付金を受け取るための金融機関口座を正確に記入します。 (※画像は厚生労働省HPより抜粋) |

複数の病院や薬局で支払いをした場合は、それぞれについて証明をもらい、請求書を作成する必要があります。

6-3. 実際の記入例とよくあるミス

書類作成でよくあるミスは以下の通りです。

- 日付の矛盾

災害発生日と初診日が一致しない、通院日と領収書の日付が違うなど。 - 証明の漏れ

事業主や医師の証明印(署名)がない。 - 添付書類の不足

領収書や診療明細書が添付されていない。 - 災害状況の記述が曖昧

第三者が読んでも状況が理解できないような記述。

特に注意したいのが、会社が事業主証明を拒否するケースです。

労災の事実を認めたくないなどの理由で協力を得られない場合でも、申請を諦める必要はありません。

その場合は、事業主の証明が得られない理由を記した書面を添付し、労働基準監督署に直接提出することができます。

監督署が事実関係を調査し、労災と認められれば給付はおこなわれます。

【関連記事】「労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説」

7. 提出先と手続き完了までの流れ

審査期間は事案の複雑さによって異なり、単純なものであれば数週間、調査が必要なものでは数ヶ月以上かかることもあります。

7-1. 提出先の選択と手続きの手順

請求書の提出先は、原則として事業場(勤務先)の所在地を管轄する労働基準監督署です。

- 労災指定病院を受診した場合

病院が代行して提出してくれます。 - それ以外の場合

ご自身で直接、労働基準監督署の窓口に持参するか、郵送で提出します。

複数事業で働いている場合は、主に賃金を得ている方の事業場を管轄する監督署が提出先となります。

郵送の場合は、配達記録が残る方法(書留など)を利用すると、より安全です。

7-2. 請求後の審査と給付が振り込まれるまで

請求書が受理されると、労働基準監督署の担当官による審査が開始されます。

審査では、提出された書類を基に、災害が業務または通勤に起因するものかどうかが判断されます。

必要に応じて、担当官が会社や医療機関へ事実確認の調査をおこなったり、被災した労働者本人との面談がおこなわれたりすることもあります。

調査の結果、労災と認定されれば「支給決定通知」が届き、様式第7号などで費用を請求した場合は、指定の口座に給付金が振り込まれます。

7-3. 給付認定が下りなかった場合の対処方法

労災と認められず「不支給決定」の通知が届き、その決定に納得できない場合は、不服を申し立てる制度(審査請求)があります。

申し立ては、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、労働局の労働者災害補償保険審査官に対して「審査請求」という形で行います。

それでも決定が覆らない場合は、さらに労働保険審査会への「再審査請求」、最終的には裁判所への「行政訴訟」へと進むことができます

不服申立ての手続きは専門的な知識を要するため、この段階に至った場合は、速やかに労災問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

【関連記事】「労災が認められない場合とは?よくあるケースから対処法まで徹底解説」

8. 他の労災保険給付との併給・活用ポイント

労災保険には、療養(補償)給付以外にも、被災した労働者の状況に応じて様々な給付制度が用意されています。

治療費の補償だけでなく、休業中の生活費や、後に残った障害、万が一の場合の遺族の生活までをサポートするのが労災保険です。

ご自身の状況に合わせて、どのような給付が受けられる可能性があるのかを幅広く確認しておきましょう。

8-1. 障害(補償)給付との関係

治療を続けても残念ながら後遺障害が残ってしまった場合に支給されるのが、障害(補償)給付です。

症状固定と診断された後、体に残った障害が障害等級(第1級~第14級)のいずれかに該当すると認定されると、障害(補償)給付が支給されます。

支給内容は、等級に応じた年金または一時金です。

療養(補償)給付が終了した後の生活を支える、非常に重要な補償内容です。

8-2. 休業(補償)給付の受給手続き

労災による傷病の療養のために仕事を休み、賃金を受けられない場合には、休業(補償)給付を請求できます。

これは療養(補償)給付とは別の手続きが必要です。

請求書には事業主と医師の証明が必要となり、通常は1ヶ月ごとなど、定期的に請求をおこないます。

8-3. その他の給付制度もあわせて確認

上記以外にも、以下のような給付制度があります。

- 傷病(補償)年金

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治ゆせず、傷病等級に該当する場合に支給。 - 介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、重度の障害で常時または随時介護が必要な場合に支給。 - 遺族(補償)給付

労働者が死亡した場合に、その遺族に支給。 - 葬祭料(葬祭給付)

労働者が死亡した場合に、葬儀を行う者に支給。

ご自身やご家族の状況に応じて、これらの給付制度も活用できないか、積極的に情報を集めることが大切です。

9. 会社への損害賠償請求という選択肢

労災保険からは、精神的苦痛に対する「慰謝料」は一切支払われません。

また、休業(補償)給付も賃金の100%は補償されません。

このように、労災保険の給付だけでは、被った損害のすべてをカバーできない場合があります。

もし、労働災害の原因が会社の安全配慮義務違反にある場合、労災保険からの給付とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。

例えば、危険な機械の安全対策を怠った、過重労働を放置していたなどの場合が挙げられます。

【会社に請求できる可能性のある損害】

●慰謝料

ケガや後遺障害によって受けた精神的苦痛に対する賠償。

●休業損害の差額

労災の休業給付ではカバーされない部分の賃金(給付基礎日額の20%分など)。

●逸失利益

後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する賠償。

労災保険の申請と、会社への損害賠償請求は全く別の手続きです。

適切な賠償を受けるためには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。

10. まとめ

本記事では、労災保険の療養(補償)給付について、その基礎知識から具体的な手続き、注意点までを詳しく解説しました。

療養(補償)給付は、仕事や通勤が原因で傷病を負った労働者を守るための重要な制度です。

その仕組みを正しく理解し、適切な手続きを踏むことで、経済的な不安なく治療に専念することができます。

しかし、次のような状況に直面したとき、被災した労働者の方が一人で戦うのは非常に困難で、精神的にも大きな負担となります。

- 手続きが複雑で、一人で進めるのが不安

- 会社が労災申請に協力的でない

- 労働基準監督署の判断に納得がいかない

- 労災保険だけでなく、会社にも責任を追及したい

労災問題は、法律の専門家である弁護士への相談が解決の一助となります。

弁護士は、代理人として複雑な書類作成、労働基準監督署とのやり取り、会社との損害賠償交渉など、法的手続きをサポートします。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災事故に遭われた労働者やご家族さまに向けた支援をおこなっています。

また、初回無料法律相談(事前予約制)では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消のためのアドバイスをおこなっています。

あなたの正当な権利を守り、安心して療養に専念するため、まずはお気軽にご相談ください。

労災保険給付の基礎知識と申請手続き

1.療養(補償)給付と申請手続き

2.休業(補償)給付と申請手続き

3.障害(補償)給付と申請手続き

4.遺族(補償)給付と申請手続き

5.葬祭料給付と申請手続き

6.傷病(補償)給付と申請手続き ※準備中

7.介護(補償)給付と申請手続き ※準備中