労災保険の請求期限となる時効について弁護士が解説

- 1. 労災の時効とは?基本的な考え方

- 2. 労災保険給付の時効期間を左右する要因

- 2.1. 時効が2年となる労災保険給付一覧

- 2.2. 時効が5年となる労災保険給付

- 2.3. 時効がない労災保険給付

- 3. 労災保険給付の申請で注意すべきケース

- 3.1. 会社による労災隠しと時効への影響

- 3.2. うつ病など精神疾患の労災における起算点

- 3.3. 労災としてのアスベスト被害

- 4. 会社に対する損害賠償請求と時効の関係

- 4.1. 安全配慮義務違反に基づく請求権

- 4.2. 使用者責任に基づく請求権

- 4.3. 第三者行為災害による損害賠償請求

- 5. 時効期限内に行う労災申請と手続きのポイント

- 5.1. 労災保険請求に必要な書類と申請の流れ

- 6. 弁護士へ相談・依頼するメリット

- 6.1. 適正な損害賠償金額を見極める専門知識

- 6.2. 交渉や裁判手続きの精神的負担を軽減

- 7. まとめ

労働災害(労災)で被災した労働者の権利である「労災保険」にも消滅時効が存在します。

期限に間に合わない場合には給付金や賠償金を受けられなくなるため注意が必要です。

本記事では労災保険の基本的な時効の考え方や対処法について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

給付ごとの時効期間や起算点の把握、時効を過ぎた場合でも対処できる方法、会社に対する損害賠償請求との関係なども取り上げています。

労災の時効とは?基本的な考え方

労災保険とは、業務上や通勤途中に発生したケガや病気、死亡事故などについて、国から治療や休業補償といった給付を受けられる制度です。

ただし、各種給付を請求するには時効期限が定められており、これを過ぎると請求手続きを行なうことができず、給付を受けることができなくなります。

労災保険給付の時効期間を左右する要因

労災保険の給付は複数の種類があり、それぞれ時効期間が異なります。

時効が2年となる労災保険給付一覧

2年の時効が設定されている給付の代表例としては、療養給付や休業補償給付などがあります。

| 労災保険給付 | 給付内容 | 起算日(起算点) |

|---|---|---|

| 療養(補償)給付 | 怪我や病気に対する給付。 「療養の給付(労災病院または労災保険指定医療機関で治療を受ける場合)」、「療養の費用の支給(労災病院または労災保険指定医療機関以外で治療を受ける場合)」が給付。 | 療養のための費用の支出した日の翌日 |

| 休業(補償)給付 | 労災による怪我や病気で仕事を休む際に受けられる給付。労働基準法の平均賃金に相当する額の80%が支給。 | 賃金を受けられない日ごと翌日 |

| 葬祭給付(葬祭料) | 業務上の理由や通勤中の事故などが原因で亡くなった労働者の葬儀を行う人への葬祭料の支給。 | 従業員が死亡した日の翌日 |

| 介護(補償)給付 | 障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給しており、今まさに介護を受けている場合に支給。 | 介護を受けた月の翌月1日 |

時効が5年となる労災保険給付

| 労災保険給付 | 給付内容 | 起算日(起算点) |

|---|---|---|

| 障害(補償)給付 | 治療後(症状固定後)に身体に障害が残った場合、認定された障害等級によって支給。 | 症状固定日(これ以上治療継続をしても傷病が治癒しないと判断された日)の翌日 |

| 遺族(補償)給付 | 従業員が死亡した場合に遺族に支給。 | 従業員が死亡した日の翌日 |

障害補償給付や遺族補償給付などの時効は5年に設定されています。

障害補償給付の場合、症状固定日の翌日を起算点とするため、重篤な状態から回復したのちに後遺障害が残った場合などに対応するための期間が確保されています。

遺族補償給付には、一時金と年金の2種類がありますが、いずれも被災労働者が死亡した日の翌日から時効が進行します。

状況を整理しながら着実に証拠や資料を収集し、きちんと請求手続きを進めることが重要です。

時効がない労災保険給付

上記以外の労災保険給付に、傷病(補償)年金があります。

この給付について請求期限はありません。

労災保険給付の申請で注意すべきケース

次に、労災で注意すべき特定のケースについて解説します。

会社による労災隠しと時効への影響

「労災隠し(ろうさいかくし)」とは、労働者が業務中や通勤中に負傷、疾病、または死亡した場合(労働災害が発生した場合)に、事業主がその事実を意図的に隠蔽(いんぺい)したり、法律上の義務である労働基準監督署への報告をしなかったりする行為のことです。

本来は労災保険を適用すべきところを、会社が独断で業務外と判断してしまう状況も含まれます。

労災隠しによって被災者自身が事故を労災と認識できないまま期間が経過すると、時効が完成してしまうリスクがあります。

しかし、労災隠しをおこなっていた場合でも時効期間は変わりません。

一般的に、勤務先の会社を通して労災申請をおこないますが、本来は被災労働者自身が手続きをおこないます。

会社が労災隠しおこない手続きに協力が得られない場合には、ご自身で時効を管理し、期間内にご自身で申請をおこなうようにしましょう。

うつ病など精神疾患の労災における起算点

うつ病などの精神疾患も、労災認定を受けられる可能性があります。

参照「心理的負荷による精神障害の認定基準について」((令和5年9月1日付 基発0901第2号)

精神障害の労災認定基準は、次の3つがあります。

ただのストレスや気分の落ち込みではなく、医学的に診断されるレベルの精神障害であること。

仕事で強いストレスを感じる出来事が、どのくらいの強さで、どのくらいの期間続いたのかなどを総合的に見て、「強い心理的負荷」があったかどうか。

精神的な病気の主な原因が、仕事ではなく、個人的な問題(家族のこと、お金のことなど)ではないこと。

これらの要件をすべて満たすことが必要です。

1. 医師が、精神的な病気だと診断していること

2. 病気になる前の6か月の間に、仕事で強いストレスを感じる出来事があったこと

3. 仕事以外のことが主な原因ではないこと

職場内でパワハラやセクハラが発生していることを認識していたにもかかわらず、会社が適切な対策を講じなかったために、労働者が精神的な苦痛を受け、精神疾患を発症したようなケースが考えられます。

原則として、時効の起算点は通常の保険給付の場合と変わりません。

ただ、精神疾患は発症時期が特定しにくい場合や、症状が徐々に進行し悪化するため「発症がいつなのか」が不明確になりがちです。

そのため、労災保険請求の手続きでは、医師の診断日や労働内容とストレス要因との関連など、複数の要素を総合的に判断して時効の起算点を個別に判断することになります。

早めに専門家である弁護士に相談をして、時効や労災認定の可否を踏まえた最適な進め方を相談し、労災申請を検討しましょう。

労災としてのアスベスト被害

アスベスト(石綿)による健康被害で、労働者が疾病、死亡したときに業務災害として労災認定を受けることができれば労災保険給付を受けることができます。

また、アスベスト被害を受けた元従業員の遺族(令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族)は、遺族補償給付が時効により請求権が消滅している場合に限り、「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)」という特別法に基づいて特別遺族給付金を受けることもできます。

ただし、この特別遺族給付金の請求期限は令和14年3月27日と定められており、請求期限がないわけではありません。

当法律事務所でも、アスベスト被害の救済を受けるために元従業員や遺族の方をサポートしています。

無料相談もおこなっていますので、お気軽にご相談ください。

会社に対する損害賠償請求と時効の関係

労災給付以外で、補償を受ける方法もあります。

労災保険給付には、精神的苦痛に対する慰謝料は含まれていません。

また、労災保険給付だけでは、全ての損害の補償を受けることができない場合があります。

会社の安全配慮義務違反や使用者責任により労災が発生した場合、会社に対して損害賠償請求することができます。

こうした労災保険給付以外から賠償を受けようとする時にも、請求権に時効があります。

労災保険給付だけではカバーしきれない損害がある時には会社に対する請求も選択肢となり得ますが、この場合も請求期限を過ぎないように注意しましょう。

安全配慮義務違反に基づく請求権

会社は労働者の安全と健康を守る義務を負っており、これを安全配慮義務と呼びます。

例えば、危険作業に対して適切な防護措置を講じていなかったり、過度な時間外労働を常態化させたりすることが安全配慮義務違反にあたる可能性があります。

使用者責任を問える可能性があるケース

※下記のケースが実際に使用者責任を問えるかは個別の事情により異なります。

✓ 会社のトラックを運転していた従業員が、業務中に不注意で交通事故を起こし、同乗していた別の従業員が怪我をした場合

✓ 十分な訓練を受けていない従業員が、危険な機械の操作を誤り、近くで作業していた別の従業員が負傷した場合

✓ 現場監督者が、安全規則に違反する危険な作業方法を指示し、その結果、従業員が事故に遭い怪我をした場合

✓ 上司や同僚からの継続的なパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントを認識していたにもかかわらず、適切な対応をおこなわなかったために従業員が精神疾患を発症した場合

「会社が労働契約に伴う生命・身体等の安全配慮義務を怠った(債務不履行)」あるいは、「故意や過失により、怪我等を発生させた(不法行為)」などの理論に基づいて損害賠償を請求できます。

この損害賠償請求権は、債務不履行に基づいて請求する場合は、「権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時」または「権利を行使することができる時から10年間行使しない時」のいずれか早い時期に時効で消滅します。

一方で、不法行為に基づく請求は、「損害および加害者を知った時から5年」、または「不法行為の時から20年」で消滅時効にかかります。

実際には、会社側が責任を認めない場合も多く、話し合いが難航すると裁判などの手続きを検討する必要があります。

そのため、会社との話し合いを有利に進める上でも、時効や法的根拠を踏まえた戦略的なアプローチが欠かせません。

当事務所でも、会社との代理交渉などもおこなっていますので、まずは無料法律相談をご利用ください。

使用者責任に基づく請求権

使用者責任とは、従業員が業務中に他人に損害を与えた場合、その会社も一定の責任を負うという民法上の制度を言います。

この使用者責任による時効は、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効と同じです。

「損害および加害者を知った時から5年」、または「権利を行使することができる時から20年」のいずれか早い時期に消滅します。

第三者行為災害による損害賠償請求

第三者行為災害とは、労働者が業務中または通勤中に、事業主(雇用主)や労働者本人以外の第三者の行為によって被った負傷、疾病、障害、または死亡のことを言います。

例えば、業務中に、顧客や通行人など第三者から暴行を受けたり、通勤や業務中の移動の際に交通事故に遭ったり、自社の従業員ではない他の会社の作業員のミスによって事故に巻き込まれ、怪我をした場合などが考えられます。

第三者行為災害であっても、その災害が業務遂行性または通勤性と認められれば、労災保険の給付を受けることができます。

また、労災保険の給付を受けた場合でも、災害の原因となった第三者に対して、損害賠償を請求することができます。

なお、労災保険では、第三者から損害賠償金を受け取った場合、その金額に応じて労災保険の給付額が調整されることがあります(または、労災保険が先に給付を行い、後から第三者に対して求償権を行使する場合があります)。

そのため、労災保険から給付された金額と、第三者から受け取った損害賠償金が重複して支払われることはありません。

人身傷害による損害賠償請求の時効は、不法行為に基づく損害賠償請求と同じです。

「損害および加害者を知った時から5年」、または「権利を行使することができる時から20年」のいずれか早い時期に消滅します。

時効期限内に行う労災申請と手続きのポイント

時効を迎えることなく給付を確実に受けるには、早めに申請手続きを行うことが何より大事です。

そこで、労災保険給付申請の必要書類と手続きの流れを押さえておきましょう。

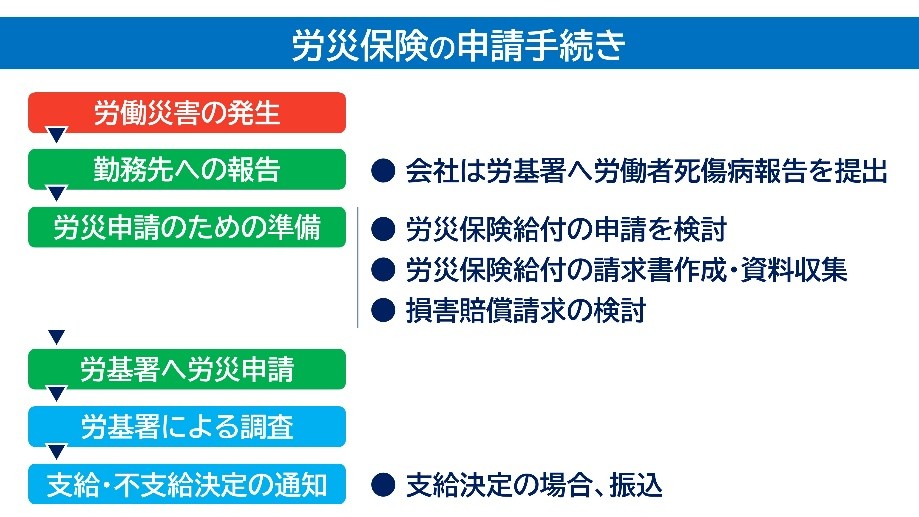

労災保険請求に必要な書類と申請の流れ

① 会社への報告(会社は「労働者死傷病報告書」の提出)

② 労災申請の準備(資料収集、申請書作成等)

③ 管轄の労働基準監督署へ申請

④ 労働基準監督署の署長による調査

⑤ 労災給付の支給・不支給の決定

⑥ 支給決定の場合は労災保険給付

⑦不支給決定の場合は再審査請求の検討

労災保険申請の大きな流れとして、次の通りです。

一般的に労災申請では、労災保険給付の種類ごとに定められた書式による申請書の作成、医師の診断書、賃金台帳など、複数の書類が必要になります。

労働基準監督署に提出する様式も給付内容ごとに異なるため、手続き前に書類一式を確認しておくことが大切です。

療養給付や休業補償給付の手続きを進める場合、会社から必要書類を取り寄せたり、医師の診断書を準備したりと自身の治療状況や休業状況を証明するため、病院や会社との連携が必要になります。

申請に不備があると、監督署から補足書類の追加提出を求められたり、審査が滞ったりすることがあります。

提出前に書類のチェックし、提出日を明記して記録を残すなど、手続きの可視化を徹底しましょう。

事故が労災に該当するかどうかの判定には、専門的な知識や客観的な証拠が必要となるため、やや複雑な手続きになります。

ケガをした日や治療費を支出した日、休業した期間などを正確に記録しておくと、時効の起算点がわかりやすくなり、手続き時に混乱を防ぐことができます。

可能であれば専門家の力を借りながら、申請にかかわる手順やタイミングを把握しておくと安心です。

次に、専門家である弁護士に相談や依頼をすることのメリットについて解説します。

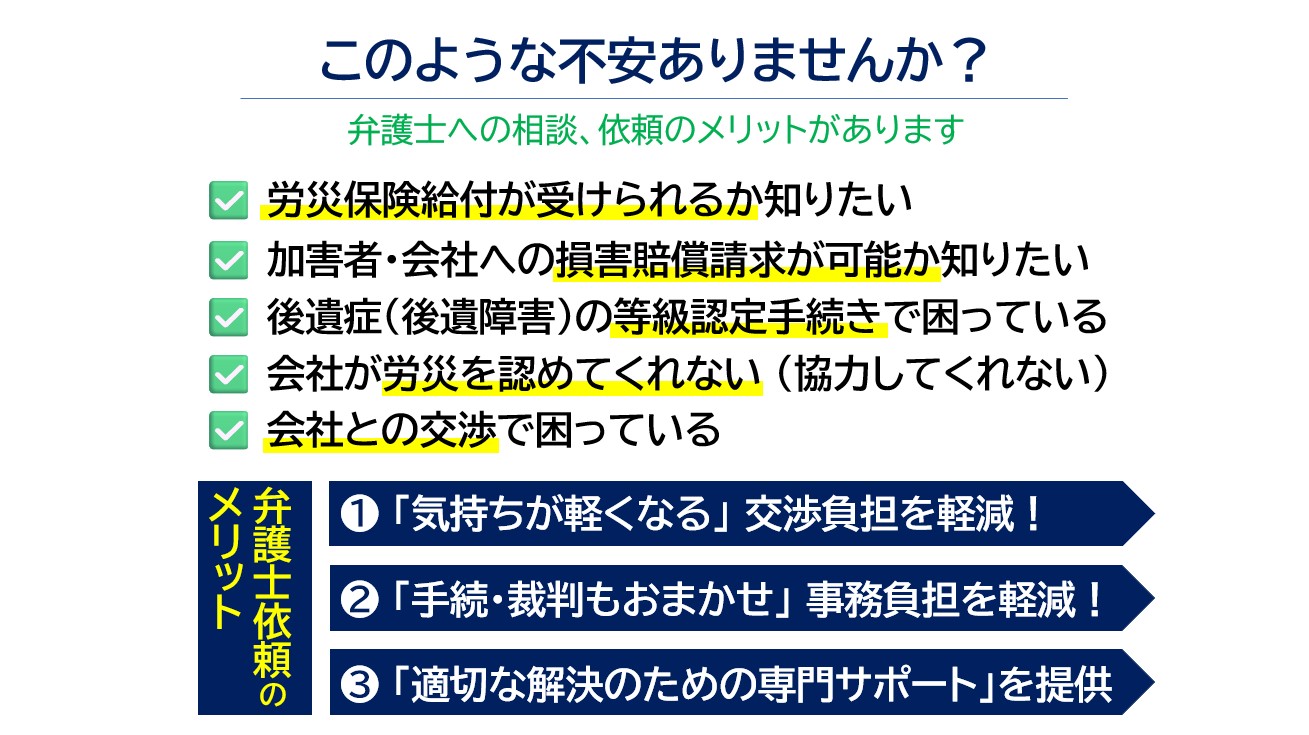

弁護士へ相談・依頼するメリット

労災問題で弁護士に依頼するメリットは次の通りです。

適切な補償を受けるためには、労災保険の請求だけでなく、会社や加害者への損害賠償請求の両面から検討することが大切です。

この際、法律や裁判例にもとづいた専門的な知識が非常に重要になります。

弁護士への相談や依頼をすることで、具体的にどのようなメリットがあるか紹介します。

適正な損害賠償金額を見極める専門知識

労災問題に慣れていないと、自分がどれくらいの補償を受けられるのか見当もつかないかもしれません。

例えば、後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定が受けられるか、適切な等級、会社や加害者に対して請求できる損害賠償金の額はいくらになるのかなどについて、悩むことが多いでしょう。

また、将来の収入が減ってしまうことによる損害(逸失利益)や、事故による精神的な苦痛に対する慰謝料を請求するには、法律の専門家である弁護士の知識が不可欠です。

弁護士は、これまでの裁判例や法律の知識を基に、労災保険から受け取れる給付金や、会社や加害者に対して請求できる損害賠償金の金額を分析し、見通しを立てることができます。

もし、会社や加害者から示談金が提示された場合でも、それが本当に適切な金額なのか、過去の判例などと比較して判断できることは、弁護士に相談する大きなメリットと言えるでしょう。

交渉や裁判手続きの精神的負担を軽減

労災事故に遭われた方が、ご自身で会社や保険会社と直接交渉するのは、精神的に大きな負担となることが少なくありません。

特に、相手方が法務部門の担当者や保険会社の専門家である場合、法律や保険に関する専門用語が飛び交い、どのように話を進めて良いか戸惑ってしまうこともあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、こうした煩雑な手続きや交渉の窓口を一本化できます。弁護士は、依頼者の代理人として、必要な書類の作成はもちろん、会社や保険会社との交渉までを全面的にサポートします。

相手方の提示する条件が不当であると判断した場合には、法的な根拠にもとづいて適切に主張・反論をおこないます。

弁護士におまかせすることで、依頼者ご本人は、複雑な事務手続きや精神的なストレスから解放され、治療や療養に専念しながら、ご自身の正当な権利を守ることができます。

まとめ

労災給付には時効があり、申請をせずに放置したままにしておくと給付が受けられなくなります。また、会社や加害者への賠償請求にも時効があります。

手続きや会社との交渉に不安を感じたら、迷わず弁護士にご相談ください。

専門家である弁護士の知識とサポートは、複雑な労災問題において、あなたの権利を守り、正当な補償を得るための強い味方となります。

早めの行動と正しい知識が、あなたの未来を守るための重要な鍵となるでしょう。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災問題に関する各種サポートをおこなっています。

弁護士が一括して窓口対応をおこなうため、安心して治療に専念し社会復帰を目指すことが可能です。

現在、労災問題の初回無料相談を実施中です。

法律相談では、弁護士があなたの置かれた状況やご希望を丁寧にお伺いし、① 解決方法のご提案、② 解決の見通し、今後の流れについて説明、③ 不安や疑問に対する個別の質問に回答いたします。

電話やWEBフォーム(メール)で、初回無料相談のご予約を受け付けています。

ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。