労災被害で仕事をしながら通院する場合に受給できる補償について解説

労災保険制度は、労働者が業務上または通勤により負傷、疾病、障害、死亡などがあった場合に、迅速かつ公正な保護をおこなうため、必要な保険給付をおこなうことを目的とする制度です。

仕事を続けながら、通院による治療や休業も労災保険の補償対象となります。

本記事では、労災保険の各種給付やその申請手続き、さらには会社に対する賠償請求の方法についてくわしく解説します。

仕事をしながら通院することは、体調の回復と生活を維持させるために重要です。

しかし、労災保険の制度や補償内容について正確な知識を持っていないと、適切な補償を受けることが難しくなります。

以降で、くわしく正しい情報をお伝えします。

仕事しながら通院する場合も労災保険の対象

くり返しになりますが、仕事を継続しながら通院する場合、労災保険による補償を受けることは可能です。

労災保険制度では、次の8種類の補償給付があります。

| 労災保険の種類 | 給付内容など |

|---|---|

| 療養(補償)給付 | 怪我や病気に対する給付。 「療養の給付(労災病院または労災保険指定医療機関で治療を受ける場合)」、「療養の費用の支給(労災病院または労災保険指定医療機関以外で治療を受ける場合)」があります。 なお、療養補償給付は業務災害、療養給付は通勤災害に当たる場合の給付です。 |

| 休業(補償)給付 | 業務災害、通勤災害による怪我や病気で仕事を休む際に受けられる給付です。 労働基準法の平均賃金に相当する額の80%(給付基礎日額の60%に相当する「休業給付」と、給付基礎日額の20%に相当する「休業特別支給金」)の支給が受けられます。 |

| 障害(補償)給付 | 治療後(症状固定後)に身体に障害が残った場合、その症状において厚生労働省令で定められている1級~14級の障害等級の認定を受けることができれば受給できます。 ◆関連コラム 「労災による後遺障害とは|給付金額・障害認定までの流れ・等級認定を受けるためのポイントを解説」 |

| 遺族(補償)年金 | 従業員が死亡した場合に遺族が受け取ることができます。 ◆関連コラム 「労災事故の死亡慰謝料の相場はいくら?会社への慰謝料請求・損害賠償請求」 |

| 葬祭給付(葬祭料) | 従業員死亡時に葬祭をおこなった人に対して支給されます。 |

| 傷病(補償)年金 | 被災後1年半以上経過しても、怪我・病気が治ゆせず、治療継続の必要性ある時に支給されます。 |

| 介護(補償)給付 | 障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給しており、今まさに介護を受けている場合に支給されます。 |

| 二次健康診断等給付 | 労働者の脳や心臓疾患の発生予防を目的とした労災保険制度の一つです。職場の定期健康診断で一定の異常所見が認められた労働者に対し、無料で1年度内に1回、二次健康診断と特定保健指導を受けることができます。 |

上記の中で、仕事しながら通院するうえで受けられる補償給付は、「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」などです。

具体的には、通院のために会社を休んだり勤務時間の一部を欠勤したりする場合の金銭面での補償や、治療自体の提供やその費用について、労災保険から支給されます。

これにより、被災労働者の方は経済的な不安を抱えることなく、治療に専念することができます。

以下、具体的な給付内容とその適用条件についてくわしく説明します。

療養(補償)給付

療養(補償)給付は、労災保険の制度の一つで、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病に対して行われる医療等の給付です。

なお、「療養補償給付」は業務中の労災に対する補償であり、「療養給付」は通勤中の労災に対する補償です。名称は異なりますが、補償の内容に違いはありません。

具体的には、診察料、検査料、手術費用、薬剤費用、リハビリテーション費用などが療養(補償)給付の対象となります。

| 療養の給付 | 労災指定医療機関等で、無料で治療を受けられる現物給付 |

| 療養の費用の支給 | 労災指定医療機関等以外で治療を受けた場合の費用償還 |

労災病院や労災指定医療機関で治療を受ける場合、「療養の給付」として無料で治療を受けることができます。

他方で、労災指定医療機関等以外で治療を受けた場合、「療養の費用の支給」として、一旦全額を自己負担し、後日その費用が償還されます。

療養(補償)給付の支給要件

療養(補償)給付は、次の2つの要件を満たす場合に支給されます。

| ① 業務上の事由または通勤による負傷や疾病であること ② 療養が必要な状態であること |

療養(補償)給付の支給期間

療養(補償)給付は、傷病が治癒(症状固定)するまで継続して支給されます。

症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を言います。

療養(補償)給付の申請手続き

療養補償給付における申請手続き方法は、労災病院(労災指定医療機関)と労災病院以外の場合で異なります。

それぞれの申請手続きの概要は次の通りです。

労災病院(労災指定医療機関)の場合

① 病院の窓口で労災であることを伝えます。

② 以下の請求書を病院に提出します。

・業務災害の場合

「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」

・通勤災害の場合

「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」

③ 提出された請求書は病院を通じて労働基準監督署に提出されます。

④ 窓口での費用負担なく、無償で治療を受けることができます。

労災病院以外の場合

① 治療を受け、いったん被災労働者にて窓口で治療費を全額支払います。

なお、労災事故の治療に健康保険を利用することはできません。

② 以下の請求書を準備します。

・業務災害の場合

「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」

・通勤災害の場合

「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)」

③ 請求書に病院および事業主の証明を受けます。

④ 請求書と領収書を労働基準監督署に直接提出します。

⑤ 労働基準監督署で調査され、労災認定後に立て替えて支払った治療費が支給されます。

上記の請求書の書式は、厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。

休業(補償)給付

休業(補償)給付は、労働者が業務上の事由または通勤による負傷や疾病により療養のために休業し、賃金を受けられない場合に支給される給付です。

仕事をしながら通院している場合でも、休業(補償)給付の対象になります。

所定労働時間の一部のみの場合にも休業する日として給付を受けることができます。

つまり、通院日のみ休業(補償)給付を受けることも可能です。

ただ、有給休暇を取得し通院する場合には、会社から賃金を受け取ることができるため、休業補償の支給はありません。

休業(補償)給付は給付基礎日額(事故発生日直前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 当該3ヶ月間の暦日数)の80%が支給されるのに対して、有給休暇を利用すれば通常賃金の100%が会社から支給されます。

休業補償または有給休暇のどちらを利用するかは、労働者が自由に決めることはできます。

休業(補償)給付の支給要件

休業(補償)給付を受けるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

| ① 休業から4日以上経過 ② 労働災害によるケガや病気の療養 ③ 労働不能で賃金を受けとっていない |

上記の要件を満たすことで、傷病により収入が減少した場合、その減少分を補填するために支給がおこなわれます。 これにより、経済的な不安を軽減し、治療に専念することができます。

休業(補償)給付の支給期間

休業(補償)給付は、休業1日目から3日目までは待期期間とされ、休業4日目から支給されます。

支給期間は、上記の要件を満たしている限り、原則として傷病が治癒(症状固定)するまで継続されます。

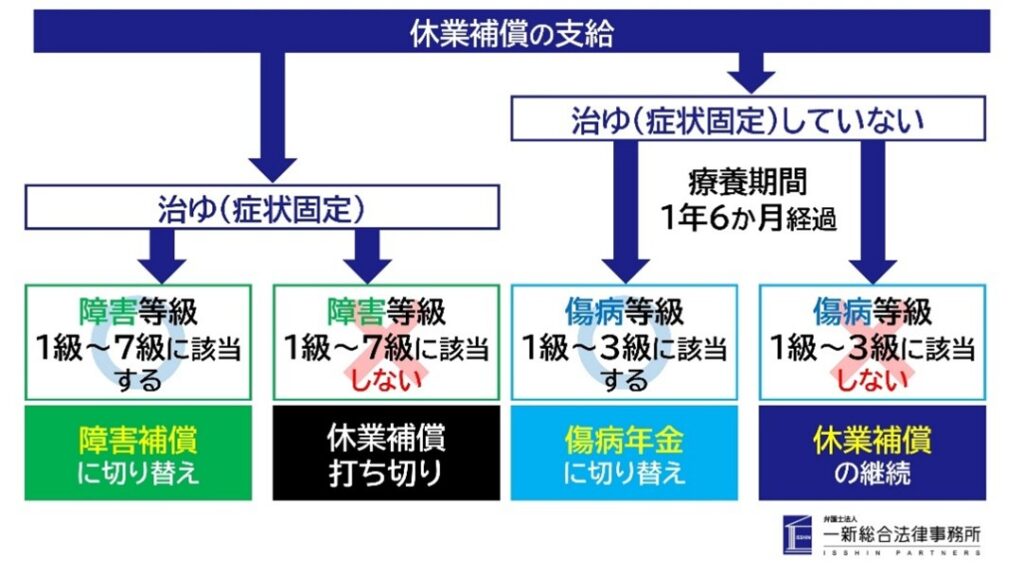

なお、療養開始後1年6ヶ月を経過し、その負傷または疾病が治っておらず、傷病等級表の傷病等級に該当する程度の障害がある場合には、傷病(補償)年金が支給されることになり、休業補償給付の支払は停止されます。

傷病(補償)給付については次の項目(傷病(補償)等給付)で解説します。

休業(補償)給付の申請方法、受けられる給付内容については、次の記事でくわしく解説しています。

労災の休業補償でもらえる金額と申請方法、もらえない場合の対処方法

業務災害や通勤災害といった「労災事故(労災)」により仕事ができなくなった場合、労働者は国の労災保険制度を利用することで一定の補償を受けとることができます。 しかし、休業補償の申請方法や金額の計算、さらにはもらえない場合の […]

なお、休業(補償)給付を受給している場合に、傷病(補償)給付や障害(補償)給付へ切り替わることがあります。

傷病(補償)等給付

療養を始めてから1年6ヶ月を経過しても治癒せず、かつ重度の障害が残っている場合に労働基準監督署長の判断で、休業(補償)給付が打ち切られ傷病(補償)年金に切り替わることがあります。

傷病(補償)給付は、次の2つの要件を満たす場合に支給されます。

| ① 傷病が治癒(症状固定)していない ② 傷病による障害の程度が傷病等級第1級から第3級に該当する |

支給内容は次の通りです。

| 傷病等級 | 傷病(補償)年金 | 傷病特別支給金 (一時金) | 傷病特別年金 |

| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 144万円 | 算定基礎日額の313日分 |

| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 107万円 | 算定基礎日額の277日分 |

| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 100万円 | 算定基礎日額の245日分 |

※ 「給付基礎日額」とは、労災保険の給付額を計算する際の基準となる1日あたりの平均賃金のことです。通常、労災事故発生日または疾病診断の確定日の直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割って算出します。

※ 「算定基礎日額」とは、労災事故発生日または疾病診断確定日以前1年間に労働者が受けた特別給与(ボーナスなど)の総額を365で割って算出した日額のことです。

労災保険の傷病(補償)年金については、特別な申請や請求は不要です。

傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長の職権によって支給・不支給が決定されます。

ただし、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていない場合、所轄の労働基準監督署に「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を提出します。

なお、傷病等級に該当しない場合は、引き続き休業(補償)給付を受給できます。

傷病等等級の内容については、次のとおりです。

| 傷病等級 | 給付の内容 | 障害の状態 |

|---|---|---|

| 第1級 | 当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分 | (1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの (3)両眼が失明しているもの (4)そしゃく及び言語の機能を廃しているもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃しているもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃しているもの(9)前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |

| 第2級 | 当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の277日分 | (1)神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (2)胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの (3)両眼の視力が0.02以下になっているもの (4)両上肢を腕関節以上で失ったもの (5)両下肢を足関節以上で失ったもの (6)前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |

| 二次健康診断等給付 | 労働者の脳や心臓疾患の発生予防を目的とした労災保険制度の一つです。職場の定期健康診断で一定の異常所見が認められた労働者に対し、無料で1年度内に1回、二次健康診断と特定保健指導を受けることができます。 |

障害(補償)等給付

前述のとおり療養(補償)給付は、傷病が治癒(症状固定)するまで継続して支給されます。

症状固定の際、身体に一定の障害が残っている場合に、休業(補償)給付は障害(補償)等給付へ切り替わります。

| ① 症状固定の判断 ② 後遺障害等級の認定 |

症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療をおこなっても、その医療効果が期待できなくなった状態を指します。

労災保険における「治ゆ」は、完治だけでなく症状固定も含みます。

この症状固定時に、残存する症状が労災保険の障害等級に該当すると認められる場合に、労働基準監督署に障害(補償)給付の請求をおこないます。

障害等級第1級から第7級に該当する場合は障害補償年金が、第8級から第14級に該当する場合は障害補償一時金が支給されます。

障害(補償)等給付を受けるためには、労働者本人が請求手続きを行う必要があります。

「障害補償給付支給請求書」(業務災害の場合)または「障害給付支給請求書」(通勤災害の場合)を作成し、担当医師が症状固定と判断した際に作成した診断書と合わせて、必要書類とともに所轄の労働基準監督署に提出し、障害の程度について審査を受けます。

なお、障害(補償)等給付の請求期限は、傷病が治った日の翌日から5年以内のため注意が必要です。

会社に労災被害の損害賠償請求できる場合

労災保険給付では、損害の一部しか補償されないため、実際の損害と労災保険による補償との差額を、勤務先である会社に対して請求できることがあります。

会社に対して労災被害の損害賠償請求が可能なケースについて解説します。

使用者責任・安全配慮義務違反がある場合

使用者は、労働者が安全に働ける環境を提供する義務があります。

会社がこの義務を怠ったことにより労働災害が発生した場合、安全配慮義務違反として損害賠償請求の対象となります。

また、会社が雇用する労働者が第三者に損害を発生させた場合、加害者である労働者と連帯して、被害者に対して損害賠償の責任を負います。

これを使用者責任といいます。

例えば、加害者が同僚で、労災事故に遭った場合には、会社に使用者責任を問える可能性があります。

なお、会社に対して損害賠償請求可能な内容は、労災保険では補償されない精神的苦痛に対する慰謝料、休業損害や後遺障害による逸失利益の不足分などです。

会社に損害賠償請求する方法

会社に対する損害賠償請求の方法としては、交渉、調停、労働審判、訴訟の4つがあります。それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。

会社との力関係において、個人で交渉が難しく、また裁判所を通した手続きに負担を感じる場合には、弁護士に相談しアドバイスを受けておくのも良いでしょう。

当事務所でも、無料相談をおこなっています。ぜひお気軽にご相談ください。

調停

調停手続きは、裁判官と調停委員が当事者である労働者と使用者の間に入って、話し合いによる解決をはかる制度です。

調停のメリットは、裁判に比べて比較的迅速かつ費用を抑えて解決できる点です。

また、双方の話し合いを重視するため、柔軟な解決が期待できます。

一方で、相手方が話し合いに応じる意思がない場合や、裁判所へ出頭する意思がない場合には調停不成立となる可能性は高く、解決のための有効な手段とはいえません。

労働審判

労働審判は、地方裁判所でおこなわれる労働問題を迅速かつ簡便に解決するための制度です。

労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が担当し、原則3回以内の審理が終了します。

ただ、話し合いによる解決が難しい場合には、労働審判委員会が審判を下します。

労働審判委員会がおこなった審判の内容に不服がある場合、当事者は審判書の送達を受けた日または労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に異議申立てをすることができます。

この場合、労働審判の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ、通常の訴訟手続に移行します。

労働審判利用のメリットは、原則3回の審理による迅速な解決、専門知識を有する労働審判官の関与による専門性の高い判断が受けられること、柔軟な解決が期待できることです。

これに対して、3回以内の期日で審理を終結しなければならず、複雑な事案や証拠が多い場合には十分な審理ができない可能性があることがデメリットとして挙げられます。

労働審判を利用するかどうかは、事案の複雑さ、証拠の量、求める解決の内容などを総合的に考慮して判断する必要があります。

裁判

話し合い、調停、労働審判で解決できない場合には、最終的に裁判をおこします。

裁判では、権利を主張する側に立証責任があります。

つまり、被災労働者が、会社に「使用者責任」や、「安全配慮義務違反」があったことを証明しなければなりません。

そのため、証拠集めや賠償金額の算定などが必要になります。

裁判(訴訟)利用による解決のメリットは、会社の責任の有無や損害賠償額について、法的に明確な判断を受ける事ができる点です。

デメリットとして、一審で有利な判決を獲得しても相手方が控訴・上訴するなど解決までに時間がかかること、不法行為や安全配慮義務違反について、明確な証拠に基づく厳密な主張立証が必要になること、訴訟費用の負担などが挙げられます。

一新総合法律事務所では、労災申請から会社に対する損害賠償請求のための交渉や手続きまでをフルサポートしています。

専門家のサポートを受けることで、手続き・精神的な負担を大幅に軽減することが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

会社が労災を認めない場合の対応

労災給付を受けようとする場合、労働基準監督署に提出する請求書に会社に証明を受けることが必要です。

しかし、会社が労災を認めず、この事業主証明を拒否することがあります。

会社が労災を認めない理由は、労災保険料率が上がる可能性があること、損害賠償請求や刑事責任の追及を回避したいこと、などが挙げられます。

会社が労災を認めない場合でも、被災労働者自身が労災保険を申請することは可能です。

こうした場合における、被災労働者の対応方法や基礎知識について、次の関連記事でくわしく解説しています。

労災を会社が認めない場合でも労災保険請求はできる!被災労働者の対応方法を全解説

労働者災害補償保険制度(労災保険制度)は、業務中や通勤中に発生する労働者の負傷、疾病、障害、死亡など対して保険給付をおこなうことで、社会復帰を促進し、被災労働者やその遺族の福祉を増進することを目的にしています。 しかし、 […]

まとめ

ここまで説明してきたように、労災による傷病で仕事をしながら通院する場合、労災保険から療養(補償)給付や休業(補償)給付といった様々な補償を受けることが可能です。

ご状況に応じた給付を適切に申請することで、経済的な不安を軽減できます。

また、会社に対する賠償請求も、使用者責任や安全配慮義務違反が認められる場合には有効な手段です。

こうした労災に関する手続きは複雑であるため、専門家である弁護士の助言を受けることをお勧めします。

適切な対応をとることができ、不安や負担を減らすこともできます。

弁護士法人一新総合法律事務所では、労災事故にあった労働者の方のために、会社との交渉や慰謝料請求、後遺症が残った場合の労働基準監督署への後遺障害申請など各種サポートをおこなっています。

ご依頼いただくことで弁護士が窓口対応をおこなうため、安心して治療に専念し社会復帰を目指すことが可能です。

労災問題についての初回相談は無料です。

無料相談では、弁護士があなたの置かれた状況やご希望を丁寧にお伺いし、① 解決方法のご提案、② 解決の見通しについての説明、③ 悩みや疑問に対する個別の質問に回答いたします。

電話やWEBフォーム(メール)で、初回無料相談のご予約を受付中です。

ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。